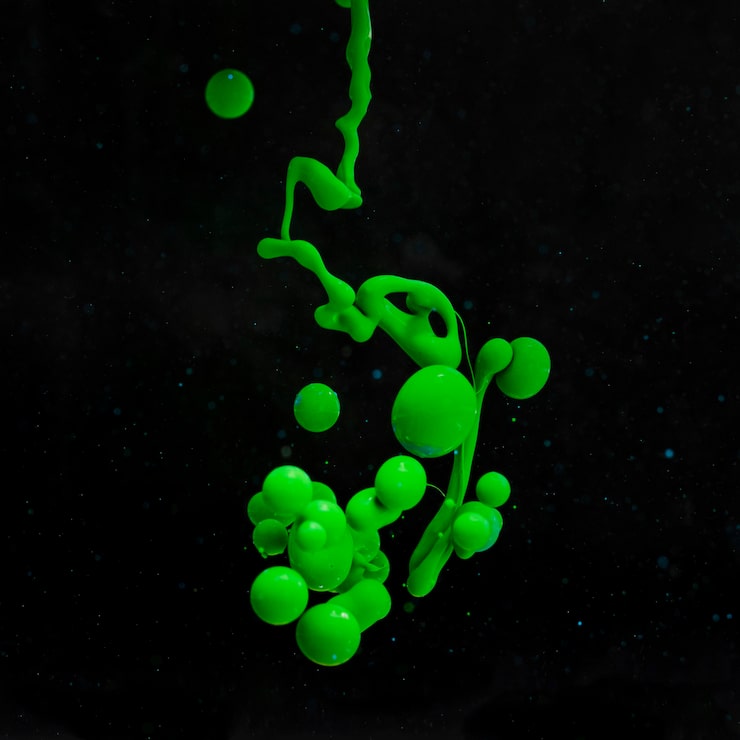

Белковые нити эластина, формирующие двухслойную биосовместимую структуру, могут сжиматься, используя химическую энергию, и затем восстанавливать свою первоначальную форму.

Ученые из Фрайбургского университета в Германии разработали искусственную мышцу на основе эластина — распространенного животного белка. Она сокращается при изменении температуры и кислотности окружающей среды и обладает полной биосовместимостью. По мнению исследователей, в перспективе подобные мускулы могут использоваться в регенеративной медицине для восстановления утраченных тканей. Об этом Стефан Шиллер (Stefan Schiller) и его коллеги сообщают в статье, опубликованной в журнале Advanced Intelligent Systems.

Эластин — фибриллярный белок, напоминающий длинные нити, является компонентом соединительной ткани. Он создает межклеточный каркас, обеспечивающий поддержку клеточных структур, а также направляющий их рост и перемещение. Упругость кожи, стенок сосудов, мочевого пузыря и других тканей обусловлена эластином. Исследователи из Фрайбурга внесли незначительные изменения в аминокислотную последовательность эластина, что позволило получить две аналогичные молекулы: одна реагирует на изменение кислотности (рН) среды, а другая — на температуру; с помощью фотохимических реакций обе цепочки были соединены в двухслойную структуру.

При наличии химического источника энергии, например, сульфита натрия, эти белки демонстрируют способность к обратимым изменениям структуры. В зависимости от колебаний pH, один из них сжимается и растягивается, что приводит к изгибанию или возвращению к исходной форме всей «мышцы». Таким образом, химическая энергия преобразуется в механическую. Регулируя температуру, можно активировать и деактивировать эти колебания, создавая у искусственной мышцы «эффект памяти».

Ученые полагают, что в перспективе можно будет разработать подобные системы, способные реагировать на различные внешние факторы и использовать другие химические вещества в качестве источников энергии. Программируемые мускулы могут быть применены не только в медицине, но и в робототехнике. Ну а пока разработчики машин экспериментируют с целыми живыми мышечными клетками, приводя свои устройства в движение.