Американские ученые разработали метаматериал, на основе которого созданы аналоговые оптические вычислительные элементы. При попадании на них светового луча, характеристики которого (угол падения, поляризация или длина волны) соответствуют элементам математической матрицы, на выходе формируется излучение с измененными параметрами, отражающее решение поставленного уравнения. Скорость работы таких вычислительных устройств на несколько порядков превышает производительность электронных процессоров, даже если это специализированные микросхемы, а не универсальные.

В русском языке слово «компьютер» обычно относится к цифровой электронной вычислительной машине (ЦЭВМ). Помимо широко распространенных устройств, таких как настольные ПК, ноутбуки, смартфоны и серверы, существуют и специализированные компьютеры, например, сетевое оборудование или контроллеры для промышленных установок. Однако, за редкими исключениями, архитектура всех современных компьютеров универсальна и многофункциональна.

Благодаря массовому производству и технологическим инновациям цифровые компьютеры оказались более доступными и, как следствие, вытеснили аналоговые. Несмотря на то, что до середины XX века последние находили широкое применение – от распространенных механических или электронных калькуляторов и узкоспециализированных устройств, таких как прицелы, до научных установок для моделирования элементарных частиц и учебных симуляторов различной техники. Механические часы, продолжающие использоваться и сегодня, также являются примером аналогового компьютера, отсчитывающего секунды, минуты и часы с момента запуска. И логарифмической линейкой должен владеть каждый инженер.

По мере увеличения плотности размещения транзисторов на кристаллах процессоров, производительность микросхем приближается к физическим ограничениям. В связи с этим, активно ведутся поиски архитектурных и компоновочных решений, направленных на повышение вычислительной мощности микроэлектроники. Одним из подходов является высокая степень специализации отдельных блоков, из которых состоят микропроцессоры. В современных чипах присутствуют специализированные «секции», предназначенные, например, для обработки изображений и оцифрованных сигналов, или для ускорения нейросетевых алгоритмов.

Их возможности также ограничены. Более того, поскольку в потребительской электронике часто используются универсальные модули, занимающие меньшую площадь кристалла по сравнению со специализированными блоками и кэшем, этот предел уже близок.

Решением является гибридные компьютеры, концепция не новая – они объединяют цифровые компоненты с аналоговыми модулями. В определенных ситуациях последние способны демонстрировать значительно большую эффективность по сравнению с цифровыми системами. Однако и этот подход имеет ограничения: даже если аналоговый компьютер является частью более сложной системы, он остается узкоспециализированным, и его перепрограммирование для решения других задач затруднительно.

Несмотря на это, при наличии задачи, регулярно возникающей в прикладных программах общего назначения, специализированный аналоговый вычислитель, интегрированный в микросхему, способен значительно повысить эффективность. Именно в этом направлении работала американо-нидерландская группа исследователей: они рассчитали, смоделировали и разработали в лабораторных условиях аналоговые ячейки, предназначенные для решения интегральные уравнения Фредгольма. Их применение широко распространено в задачах, связанных с обработкой сигналов, моделированием сложных и случайных систем, а также в распознавании, создании и обработке изображений.

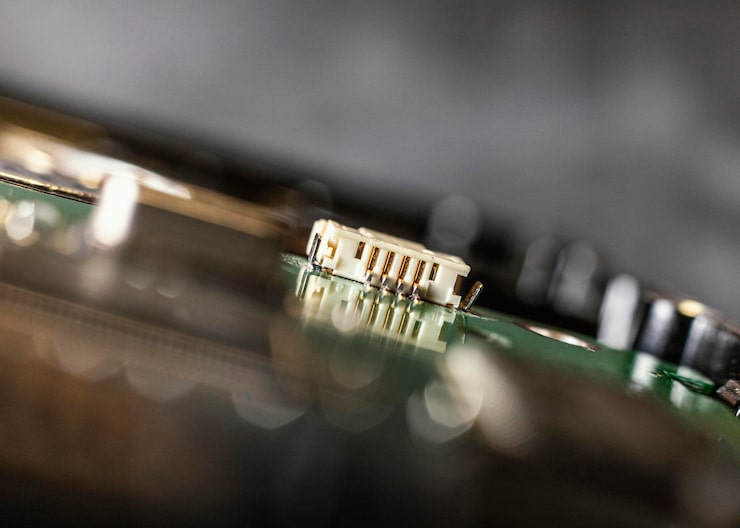

Разработка включает в себя структуру, изготовленную из метаматериала, которая по-особенному преломляет, отражает и излучает свет. На слой оксида алюминия, известного как сапфировое стекло, наносится кремниевая решетка – это наросты сложной формы. Их конфигурация не случайна и определяется уравнением, которое должна решать данная ячейка, выступающая в роли аналогового оператора. Сверху наносится слой из оксида кремния, покрытый ультратонкой (15 нанометров) пленкой золота, выполняющей функцию полупрозрачного зеркала.

При попадании луча через золотое покрытие он преломляется и отражается от кремниевой решетки внутри ячейки. Часть фотонов проходит сквозь неё, а часть возвращается на зеркало и отражается обратно. Таким образом, реализуется процесс, аналогичный последовательному интегрированию приближенной функции, причем с буквально со скоростью света. Из ячейки излучение выходит только через стекло, характеристики которого можно измерить – они представляют собой решение уравнения.

Вычисление приближенного решения интегрального уравнения Фредгольма до достижения заданной точности в ходе эксперимента потребовало примерно 349 фемтосекунд. Этот показатель на порядок меньше времени переключения самого быстрого транзистора (1,2 пикосекунды) и на три порядка – времени одного такта десктопного процессора (около 330 пикосекунд при тактовой частоте 3 ГГц). Аналоговые оптические вычислители, объединенные в матрицы, размещаются на подложке и могут быть адаптированы для решения различных уравнений. Размеры каждой матрицы составляют 400 на 800 нанометров, а толщина – приблизительно 640 нанометров, исключая сапфировую подложку.

В настоящее время коммерческое применение этих компонентов в микропроцессорах речи затруднено, поскольку технология находится в стадии разработки. Тем не менее, потенциал у нее значителен: даже с учетом необходимости интеграции излучателя и приемника на кристалле, помимо самих ячеек, достигается заметная экономия пространства кристалла. Один аналоговый оптический вычислитель занимает площадь, эквивалентную менее чем полусотне транзисторов, при использовании современного техпроцесса TSMC — пять нанометров. И способен выполнять задачи, обычно возлагаемые на целый чип.

Работа содержит детальное описание технологии, включая особенности ее внедрения и большое количество формул опубликована в рецензируемом журнале Nature Nanotechnology. В открытом доступе на портале arXiv есть препринт статьи, документ не обновлялся с февраля прошлого года, поэтому внесенные при рецензировании изменения в нем отсутствуют.