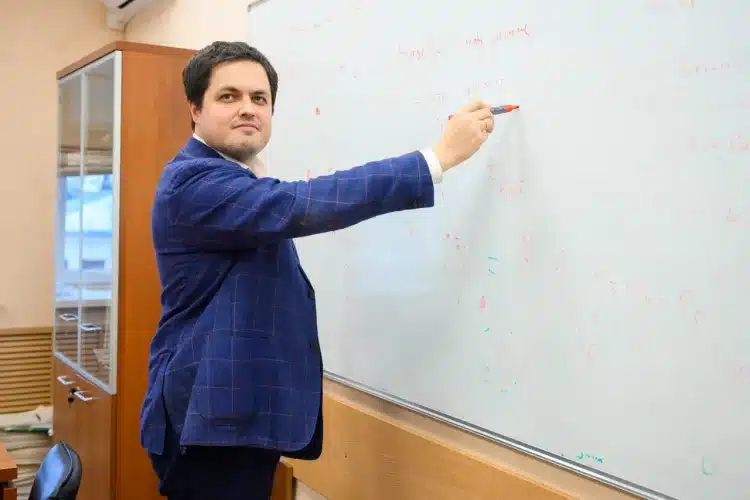

В России пока отсутствуют технологические компании мирового уровня в области беспроводной связи, но есть передовые научные группы. Лаборатория беспроводных сетей Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН занимается Wi-Fi, сотовыми сетями и интернетом вещей, разработки которых востребованы корпорациями — мировыми лидерами. Руководитель лаборатории, член рабочей группы по разработке стандартов сетей Wi-Fi Евгений Хоров рассказал о том, как сделать связь стабильной и без задержек, как на одной частоте получать одновременно два сообщения, и как обеспечить тотальное покрытие интернет-связью.

Вы и коллеги первым в мире разработали прототип устройства с неортогональным доступом в сетях Wi-Fi. Это, по нашему мнению, важная новость для беспроводных сетей. В чём суть идеи?

Обычный одноантенный приёмник позволяет передавать по одной частоте только один поток информации. С помощью неортогонального доступа через одну антенну можно одновременно передать два потока информации двум устройствам, используя одни и те же радиочастотные ресурсы. И наоборот, два устройства могут передавать два потока на одну антенну.

— Как это? Эти два потока чем-то отличаются?

Разные потоки обладают разной мощностью. Предположим: два устройства получают информацию на разном расстоянии друг от друга. Одно находится ближе, другое — дальше. Мы передаём сумму двух сообщений, каждое из которых суммируется со своим весом-мощностью. Сообщение дальнему пользователю передаётся с большей мощностью, а ближнему — с меньшей. Дальний пользователь может выделить своё сообщение, считая другое, о существовании которого ему неизвестно, просто помехой.

Благодаря большей мощности своего сообщения дальний пользователь его получает с большей силой и может его расшифровать. Ближний пользователь тоже расшифровывает это сообщение, но так как оно не для него, то вычитает чужое сообщение и остальное принимает за свое. Такой метод ускоряет передачу данных нескольким пользователям или от нескольких пользователей.

— Красивая технология!

Это не наше изобретение, широко известно, как передавать информацию таким способом. Но когда мы начали работу, эта тема только набирала популярность, и не было идей, как заставить этот метод работать в сетях Wi-Fi. Мы создали первый прототип устройств Wi-Fi, использующих неортогональный доступ. До настоящего продукта, нового типа роутера, еще далеко. Но мы показали, что это работает. Одно подключенное устройство было обычным ноутбуком, который не знал о неортогональном доступе. Нам удалось внедрить эту технологию в сеть Wi-Fi и сделать этот метод обратным совместимым.

Этот результат имеет высокую практическую ценность, так как современные сети Wi-Fi объединяют устройства разных поколений. Точка доступа вынуждена общаться с одним устройством по одной версии протокола, с другим — по другой. Наш подход позволяет использовать одних и тех же радиоресурсов для общения по разным принципам передачи данных: поток для старых устройств идёт по одному каналу, для новых — по другому. Это важно для приложений реального времени, где важна низкая задержка доставки данных. Благодаря возможности одновременной передачи данных мы снижаем задержку. В 2022 году прототип получил награду на конференции MobiHoc за лучшую демонстрационную экспериментальную разработку. Мы предлагали внедрить идею в новый стандарт Wi-Fi, но не все предложения принимают. Нам сказали, что стандартизация не требуется. Благодаря тому, что мы показали обратную совместимость, производители могут реализовывать этот подход без оглядки на стандарт, так как технология совместима с любым стандартом. Эта разработка велась несколько лет.

Расскажите, как устроен процесс вашего труда. Требуется ли вам инженерный талант или навыки программиста? Разрабатываете вы устройства своими руками или занимаетесь написанием кода?

Мы трудимся на границе математики, программирования и инженерии. Важно помнить, что телекоммуникации относятся к техническим дисциплинам, а научные открытия должны переходить в новые системы связи, технологии. Часть моей докторской диссертации вошла в стандарт Wi-Fi-6. Методы, появившиеся при попытках ответить на научные вопросы, воплотились в виде части стандарта Wi-Fi.

— Вы, значит, специалисты по передаче данных с крепкими математическими навыками?

Нужно очень осторожно говорить о силе нашей математики. Чистые математики утверждают, что в отрасли нет математических проблем тысячелетия и отсутствуют фундаментальные задачи. Фундаментальная математика сама себе ставит задачи и развивается самостоятельно, а в технической области задачи ставятся практикой, развитие подталкивается запросами из технического сектора. Чаще всего у прикладных специалистов нет времени на разработку нового математического аппарата; мы используем уже известный аппарат для решения конкретных инженерных задач. Тем не менее существуют примеры, когда именно из технических задач зарождались целые области математики, впоследствии далеко ушедшие от изначальных задач, ради которых они создавались. Таким образом граница прикладной и фундаментальной математикой всё же проницаемая.

— Вы упомянули, что ваша работа использовалась в одном из предыдущих протоколов Wi-Fi. Что побудило производителей Wi-Fi обращать внимание на вашу научную работу или работы других учёных?

Мы сотрудничаем с производителями телекоммуникационного оборудования, международными компаниями. Сейчас ситуация ухудшилась по понятным причинам, но я считаю, что это временно, и мы в будущем сильно расширимся, работая не только с международными, но и российскими компаниями. В нашей лаборатории разрабатываются новые алгоритмы для повышения производительности передачи данных. Мы участвуем в создании решений для фирм-производителей и стандартизации своих разработок до международных стандартов. Производители оборудования, работающего по протоколу Wi-Fi, должны поддерживать наши решения. В одном из наших предложений, вошедшем в стандарт Wi-Fi, потребовалось долго объяснять представителям лидеров связи о преимуществах нашего решения. Это были интересные и продуктивные дискуссии, после которых мы уточнили наше видение. Процесс сложный, но если ты предлагаешь решения для улучшения технологии, то они могут войти в стандарт.

Кто обладает решающим голосом в принятии стандартов, воздействующих на рынки и производителей?

В Ванкувере проходит заседание Комитета по стандартизации, в котором дистанционно участвует наша команда из шести человек. В разработке стандарта принимают участие инженеры и учёные из мировых технологических компаний, а также несколько научных центров, включая российскую группу. Всего около 500 человек. Для принятия решения требуется три четверти голосов.

Ваша группа, будучи одной из немногих научных групп в этом комитете, работает на одном уровне с разработчиками ведущих мировых корпораций.

Мы прилагаем усилия. Наша команда молодая, но стремимся выступать на высочайшем уровне.

Когда придёт время для инноваций в России?

Российские промышленники не участвуют в этом процессе и отстают.

России пришла мысль о производстве оборудования беспроводной связи только несколько лет назад. Наблюдаются государственные инициативы, однако им не хватает масштаба. Сейчас компаниям, разрабатывающим отечественное оборудование сотовой связи, важнее добиться хотя бы работоспособности своей продукции, чем превосходство над импортными аналогами. К сожалению, иностранные компании сотрудничают с российскими учёными, а затем российские фирмы покупают у них готовые товары и технологии, содержащие российские разработки.

Однако существуют центры компетенций в высокотехнологичных сферах благодаря сотрудничеству российских ученых с иностранными компаниями. Надеюсь, что российские компании, разрабатывающие отечественное оборудование, придут к пониманию необходимости умных алгоритмов и новых технологических решений, предназначенных не для лабораторного использования, а для миллионов пользователей. Поначалу может показаться, что создание оборудования в сфере связи сводится к открытию спецификаций (почти все они открыты) и их реализации.

Вроде бы достаточно прочесть описание и выполнить: текст преобразуем в код, запускаем — всё должно работать. На практике всё сложнее. Любой стандарт – рамка, описывающая минимальный функционал для понимания между устройствами. Как с русским языком: мы говорим и понимаем друг друга, но мысли индивидуальны. Интеллектуальные алгоритмы должны не только отправлять сообщения, а понимать, как, когда и с какими параметрами это делать.

Первый наш индустриальный проект с крупным производителем телекоммуникационного оборудования показал хороший результат. Не меняя параметров физического канала, мы добились ускорения загрузки веб-страниц для пользователей в полтора-два раза. Двукратный рост производительности получен без изменений, кроме короткого алгоритма, разработанного после длительных исследований. Именно этот процесс – от изучения до компактного и эффективного решения – является самым интересным и увлекательным в нашей работе.

—Этот алгоритм не мог быть создан интуитивно, для него требовались эксперименты на реальном оборудовании.

Не обязательно работать с настоящим оборудованием. Активно используем имитационное моделирование. Есть специальное программное обеспечение, которое имитирует работу сетевых устройств. Существует международная платформа NS-3 для имитационного моделирования, ряд модулей которой был создан в Институте проблем передачи информации. Много стали работать с программно-конфигурируемым радио, делаем устройства под названием «Реконфигурируемые отражающие поверхности». Вспомните фильм «Иван Васильевич меняет профессию», Шурик сделал машину, которая искажает пространство и время. Время пока не научились изменять, а вот пространство можем.

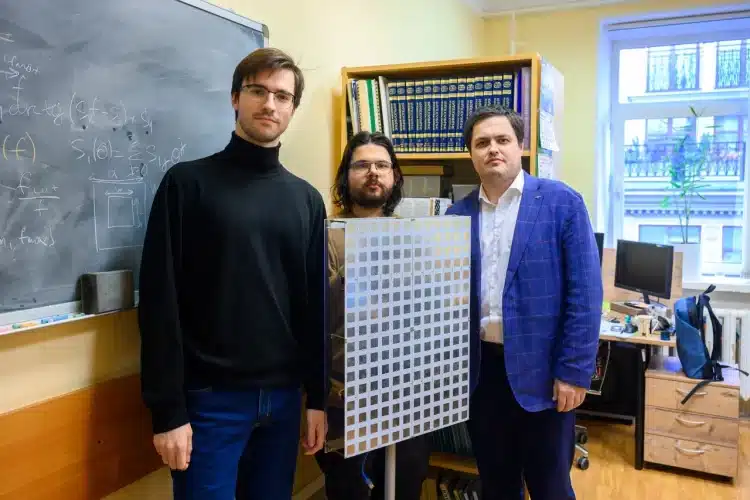

Реконфигурируемые отражающие поверхности — поверхность из металлических ячеек, состояние которых контроллер меняет для направления радиоволн. Это «зеркало» для волн, параметры которого управляемы. Многие считают, что это изобретение станет ключевым в сетях шестого поколения. Простое и доступное решение позволит существенно улучшить покрытие беспроводной связи. Сейчас часто бывает так: близости от базовой станции сигнал отличный, а между зданиями или под землёй — очень плохой. В настоящее время стараются сделать покрытие непрерывным, чтобы интернет был везде.

Такие поверхности позволяют очень дешево добиться желаемого результата, так как их стоимость в сравнении со стоимостью базовой станции — незначительна. Что мы сделали в этой области? Создали прототип, на котором тестируем алгоритмы настройки этих поверхностей. Непонятно, когда российские производители смогут выпускать коммерчески успешное отечественное оборудование для сотовой связи. Если оборудование не отечественное, неясно, как в будущем связать реконфигурируемую отражающую поверхность с базовой станцией. Поэтому мы создаем поверхности, управляемые телефоном, а не базой станции. Вот принцип работы: находитесь рядом с интеллектуальной поверхностью и можете «попросить» ее улучшить сигнал от удаленной базовой станции.

Поскольку сама поверхность не излучает, а только отражает сигнал, нужны интеллектуальные алгоритмы. По малым измерениям качества сигнала базовой станции телефонным устройством эти алгоритмы смогут правильно настроить поверхность для повышения производительности. В этой работе участвуют студенты и аспиранты МФТИ и НИУ ВШЭ.

Это же самый передовой рубеж в инженерной науке по беспроводной связи?

Эта актуальная тема быстро развивается. Изначально реконфигурируемые отражающие поверхности предназначались для повышения качества покрытия радиоволн миллиметрового и субтерагерцового диапазона, где без них достичь успеха крайне сложно. Однако мы провели эксперименты даже в обычной сотовой сети 4G одного из российских операторов, чтобы оценить, насколько технология может повысить производительность. Выяснилось, что она может быть эффективной и для более низких традиционных частот, используемых сотовой связью.

По поводу российских индустриальных партнеров – пока интерес сосредоточен на простых проектах, не требующих высокотехнологичных решений. Вашему центру есть перспектива сотрудничества в случае появления производителя с амбициями создавать передовые продукты.

Последний год-полтора мы активно ищем точки соприкосновения с российскими производителями и операторами. Взаимодействие пока не очень активное. Мы пытаемся начать сотрудничество с российскими производителями, зная, что наши результаты нужны России в нынешних условиях. Но пока именно иностранные компании стремятся усилить взаимодействие с нами.

Какие ещё вопросы занимают вашу лабораторию?

В лаборатории беспроводных сетей три основных направления исследований: локальные сети Wi-Fi, где занимаются стандартизацией, созданием устройств и теоретическими исследованиями. Ключевое нововведение технологий Wi-Fi-7 — одновременное использование нескольких каналов передачи для повышения скорости данных.

Первоначально кажется, что обмен данными в обоих каналах независим, однако на самом деле существует взаимосвязь. Решения, принимаемые относительно передачи данных в одном канале, могут негативно сказаться на передаче в другом. Мой аспирант Илья Левицкий недавно на конференции «Наука будущего в руках молодых» в Самаре занял второе место. Его работа очень меня радует, поскольку он трудится с большим усердием. Скоро он защитит диссертацию, посвященную работе многоканальных устройств Wi-Fi-7. Мы для таких устройств получили значительный математический результат – сформулировали теорему, описывающую оптимальный режим работы устройств и как правильно принимать решения по передаче данных в определенных условиях для максимизации пропускной способности при использовании нескольких каналов.

Второе направление — мобильные связи 5G, 6G. Помимо работы с изменяемыми поверхностями, решаем сложные задачи планирования радиоресурсов в больших сетях для обеспечения высоконадежной связи с малой задержкой. Для чего это нужно? В Китае строят заводы, функционирующие без людей, и порт, работающий практически без персонала. Для таких производств необходимо, чтобы все станки, роботы, устройства могли общаться друг с другом в режиме реального времени с маленькими задержками и высокой надежностью.

Требуется создание высоконадёжной связи с минимальной задержкой. Цель — обеспечить такую связь в экстремальных условиях: при большом количестве металлических предметов, блокирующих передачу данных, и движущихся устройствах. Другое применение — беспилотные автомобили, которые всё чаще появляются в городах. Такие автомобили заменят водителей роботами, но по техническим характеристикам они почти не отличаются от обычных автомобилей. Единственное отличие — нет необходимости выплачивать зарплату водителю.

Массовое появление таких автомобилей, казалось бы, не изменит ничего. Но если автомобили начнут надежно и мгновенно общаться друг с другом, то транспортная инфраструктура городов кардинально изменится. Например, появятся перекрестки без светофоров: потоки машин проедут сквозь друг друга, вывертывая расстояние и управляя движением.

Пробки исчезнут, дороги станут уже, тротуары шире, зеленее. Это будет переход масштаба с конного транспорта на бензиновый и электрический. Но для этого нужна сверхнадежная связь с малой задержкой. Такую связь могли бы предоставить сети пятого поколения, но многие идеи остались только на бумаге из-за сложности реализации.

Поэтому нужны новые алгоритмы: более эффективные, производительные, с низкой вычислительной сложностью, чтобы их можно было развернуть даже на дешевых сетевых устройствах с ограниченными ресурсами.

В ходе работы над обеспечением сверхнадежной связи с малой задержкой в 5G возникла мысль, которую представили комитету по стандартизации Wi-Fi. Было заявлено: «Почему разработчики Wi-Fi не размышляют о поддержке приложений реального времени, если это делают создатели сотовых сетей?». Затем было подчеркнуто, что в сотовой связи много проблем с обеспечением низкой задержки из-за больших расстояний и архитектуры, не позволяющей добиться задержки меньше миллисекунды. Wi-Fi же теоретически может этого достичь.

В результате возникла бурная дискуссия, а через полгода в комитете была создана группа по исследованию возможностей поддержки приложений реального времени. В стандарте Wi-Fi-7 поддержка приложений реального времени заявлена одной из ключевых целей, и сейчас эта тема развивается в рамках стандарта Wi-Fi-8.

Считается, что с помощью технологии Wi-Fi можно гораздо легче добиться требуемых параметров, чем в сотовых сетях.

Наша лаборатория также занимается интернетом вещей. 10 лет назад о нём говорили много, сейчас популярность снизилась, но проблемы остаются: множество устройств взаимодействуют друг с другом. Возникает вопрос: насколько эффективно работают технологии при увеличении числа устройств? С ростом их количества может возникнуть хаос, помехи и падение производительности. Мы разрабатываем методы повышения производительности.

— Что вас больше стимулирует — увлекательная работа или возможность повлиять на будущее, воплотив свои идеи в практику?

По моему мнению, интересная задача неизбежно меняет будущее. Значительная часть интереса к задаче обусловлена тем, насколько улучшит мир. В технических науках важно не только доказать теорему, но и чтобы она имела практическое значение. Иногда даже можно не получить точного решения, но необходимо добиться практичности, чтобы «уравнения были интегрируемые», как говорил Жуковский про аэродинамику.

Здесь важную роль играет умение выделить главное и построить правильную модель. Математика работает с идеальными объектами, моделями, когда реальные вещи сильно упрощены. В прикладной науке главное — умение построить хорошую модель, которая с одной стороны не сильно врет, близка к реальности и позволяет достаточно точно предсказать поведение реальной системы, а с другой стороны вычислима и эти вычисления занимают небольшое время.

— Вы окончили физико-технологический институт? Там же соединяют высокую науку и технику? А откуда ваши аспиранты?

— Да, я закончил МФТИ в 2010 году. Больше девяноста процентов нашей лаборатории — выпускники Физтеха. Несколько коллег из Вышки, есть аспирант из МГУ. Базовая кафедра наша на Физтехе, но курсы мы читаем в других вузах, чтобы привлечь в коллектив сильных студентов.

— Карьера вас складывается весьма стремительно. Хотели попасть в область, где можно было бы быстро стать одним из ведущих экспертов?

Я считаю, что у нас коллектив сильный, но на роль мирового лидера я пока еще не готов. В Институт проблем передачи информации попал случайно, когда учился на младших курсах Физтеха, хотел быть программистом. Уже на четвертом курсе стал тимлидом в компании, которая делала программное обеспечение для операторов связи. Параллельно с этим делал диплом в ИППИ, и научный руководитель Андрей Игоревич Ляхов заинтересовал меня наукой. Потом важную роль в моей судьбе сыграл Александр Петрович Кулешов, на тот момент директор института, советовал идти в науку и показывал большие перспективы. В ночь перед дедлайном, когда нужно было принимать решение — быть программистом или быть ученым, долго думал. Быть программистом — это понятно.

Каждый школьник представляет себе работу программиста, и представление это даже похоже на правду. Что такое быть ученым и работать в НИИ, мало кому понятно и сейчас. Но я считаю, что сделал правильный выбор. Защитился я рано, на втором году аспирантуры. Но было время сомнений: романтика занятия наукой исчезла, проблем очень много, а большой цели нет. Почти сразу после защиты Кулешов дал второй урок. Мы тогда занимались наукой в позднесоветском смысле, то есть удовлетворяли свое любопытство за государственный счет. Он вдруг срезал зарплату, сказав: «Ребята, вы занимаетесь наукой. Наука может быть фундаментальной — тогда где ваши крутые публикации? Наука может быть прикладной, но тогда где ваши миллионные контракты?» То, что нам срезали зарплату, стало началом построения сильного коллектива.

Я был зол на Кулешова, ведь он же сам звал меня в науку, обещал все будет замечательно. Мы подавали заявки на гранты и из шести выиграли пять.

Тогда я понял, что если остаюсь в науке, то нужно публиковаться в топовых журналах и делать актуальные исследования. Мы начали сотрудничать с индустрией. Потом получили мегагрант (предыдущее руководство ИППИ во главе с Андреем Соболевским всячески помогало его реализовать), и удалось пригласить в Россию одного из наиболее цитируемых учёных в области компьютерных наук Яна Акилдиза из США. Он был с нами три года (до начала пандемии) и многому меня научил.

Я благодарен ему за то, что нам удалось выстроить цели для коллектива. Большая помощь поступала от руководства Физтеха и факультета радиотехники и кибернетики, сейчас — Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий. Сотрудничество с Вышкой также очень поддерживающее.

При работе со студентами мы ставим высокую планку: для защиты диплома на «отлично» требуется публикация в журнале с высоким рейтингом. Я доволен аспирантами, мы ведем много проектов, стараюсь привлечь их ко всем проектам на максимально ответственную должность, чтобы они развивались. Когда человек ощущает ответственность, он, конечно, допускает ошибки, но растет. Есть опытные специалисты, которые в случае необходимости подскажут и помогут.

Вы говорили об американском коллеге, помогавшем в определении целей. Какое сейчас видение будущего и цели у вашей группы?

Цель нашей компании — стать центром компетенций по разработке передовых технологий связи для всеобщего применения. Такая цель не имеет конечной точки, а представляет собой вектор развития. Принимая решения, мы руководствуемся этой стратегией.

Мы видим, что в России за последние десятилетия отрасли нуждаются в развитии, и нам важно создать центр компетенций мирового уровня. Все понимают лидеров разных отраслей, независимо от мировой политической ситуации. Когда коллеги из других стран предлагают академические кооперации, даже в наше непростое время (на днях мы выиграли международный грант РНФ с Китаем), это показывает правильность выбранного нами направления.

Публикация выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» под номером 075-15-2024-571.