Слово «физика» происходит от древнегреческого слова «фюсис», означающего «природа». Физика изучает природу, объясняет наблюдаемые в ней явления и предсказывает ещё не известные события. Аристотель в IV веке до нашей эры заложил основы физики как науки в трактате «Физика». С тех пор открыты многие тайны природы. Но чем больше мы узнаем, тем больше у нас возникает вопросов. Главный из них: как найти общее объяснение всем явлениям? Чтобы ответить на него, нужно создать Теорию всего.

Стандартная модель и ее сводная сестра

Исследуя внутренности вещества и стремясь обнаружить самое первоначальное, неразделимое на составляющие элементарное строение материи, ученые пришли к… кварки и лептоныИз кварков создаются адроны, к которым относятся протон и нейтрон — частицы, составляющие ядро атома. Электрон — самый известный представитель лептонов, он вращается в электронном облаке около ядра.

Сегодня известно о four типах сил, взаимодействующих частицы: гравитации, электромагнитные, сильнй ядреной и слабой ядерной. Возможно, существуют и другие силы, но о них еще ничего неизвестно.

Гравитация — сила притяжения между объектами с массой. Электромагнетизм отвечает за взаимодействие тел с электрическими зарядами. Сильные ядерные силы удерживают протоны и нейтроны в ядре атома, а также кварки внутри протонов и нейтронов. Слабые силы управляют процессами, такими как радиоактивный распад.

Действие каждой из этих сил можно представить как обмен частицами-квантами этого взаимодействия. Сильное взаимодействие осуществляется глюонами, которые «склеивают» кварки, создавая протоны и нейтроны. Название «сильное взаимодействие» получено не случайно: в английском языке glue означает «клей».

Слабое взаимодействие переносят W- и Z-бозоны. Электромагнитное взаимодействие, а именно его описание, основано на фотонах. Каждое взаимодействие имеет собственную теорию, описывающую его.

На этом заканчивается стандартная модель, теоретическая концепция физики элементарных частиц. Что же касается гравитации, есть ли у неё свой квант?

Если основные взаимодействия моделируются с помощью элементарных частиц, то логично предположить, что гравитационное взаимодействие обеспечивается какой-то особой элементарной частицей.

Пока эту частицу не обнаружили, но уже придумали для нее название – гравитон. Квантовую теорию гравитации еще не создали. Сегодня для описания гравитации используем Общую теорию относительности Эйнштейна. Но она настолько отличается от других теорий, что стоит отдельно. Объединить все четыре взаимодействия в одной теоретической модели, то есть создать единую Теорию всего – давняя мечта физиков.

От Ньютона – до Эйнштейна, от яблок – до черных дыр

Яблоня в саду дома Ньютона больше века была музейным экспонатом и привлекала экскурсии. Но история о том, как он открыл Закон всемирного тяготения после падения яблока, скорее всего, безобидная придумка. Ученый придумал рассказ о падающем яблоке для своей племянницы, чтобы объяснить закон доступным образом. Тем не менее можно сказать, что именно с постулирования этого закона начались попытки системно объяснять мир на языке физики.

Идея всеобщей силы тяготения существовала до Ньютона, но никто ранее не мог чётко и математически связать Закон тяготения с законами движения звёздного неба. Открытие Ньютона позволило соединить небесную и земную сферы, которые раньше считались разными.

Ньютоновская теория гравитации долгое время полностью соответствовала наблюдениям. Закон всемирного тяготения применялся для описания траектории падения яблока и для предсказания орбиты движения планет вокруг Солнца. Но, как оказалось, не для всего.

Открытие в 1859 году аномального смещения перигелия Меркурия поставило физиков перед фактом: ближайшая к Солнцу планета не подчинялась Закону всемирного тяготения. Пусть это отклонение было едва заметным, его нужно было объяснить. Но для этого потребовалось новое понимание гравитации.

Понимание гравитации пересмотрели лишь в 1915 году, когда Альберт Эйнштейн представил миру… Общую теорию относительностиГигантская масса Солнца искажает пространство и время, что влияет на орбиту его ближайшей планеты.

С практической точки зрения ОТООна отлична. Многократные наблюдения это подтвердили, а в практике ее применяют везде.

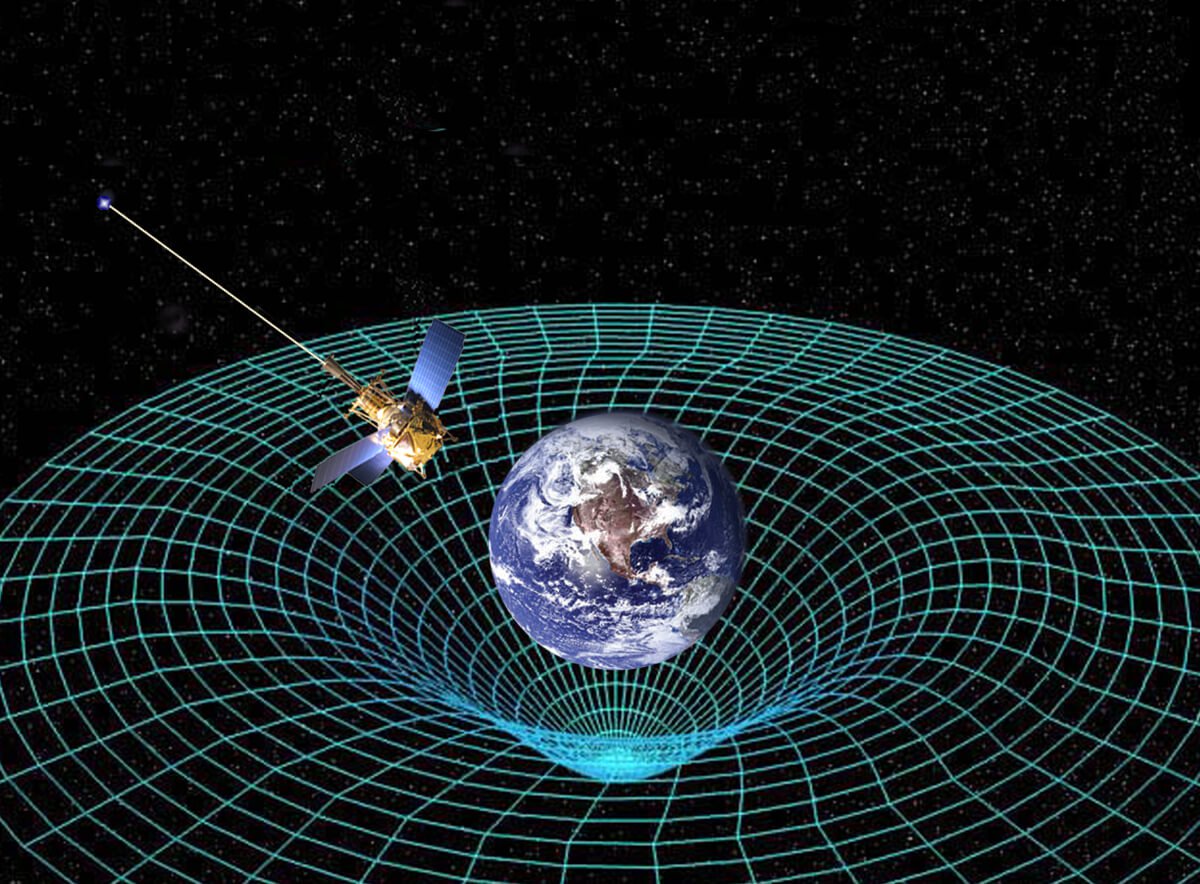

Без Теории относительности не существовало бы, например, спутниковых навигационных систем.

У неё есть серьёзный минус: нельзя построить квантово-полевую модель в обычном для нас порядке. Она не напоминает квантовую механику. Это отдельное царство со своими правилами и существами, как утверждают физики.

На пути объединения

В 1873 году британский физик и математик Джеймс Максвелл в работе «Трактат по электричеству и магнетизму» продемонстрировал, что электричество и магнетизм являются проявлениями одной силы – электромагнетизма. До этого считалось, что это две отдельные силы.

Через почти сто лет, в 1967 году американские физики Шелдон Ли Глэшоу и Стивен Вайнберг, а также Абдус Салам, физик-теоретик из Пакистана, создадут Теорию электрослабого взаимодействия.

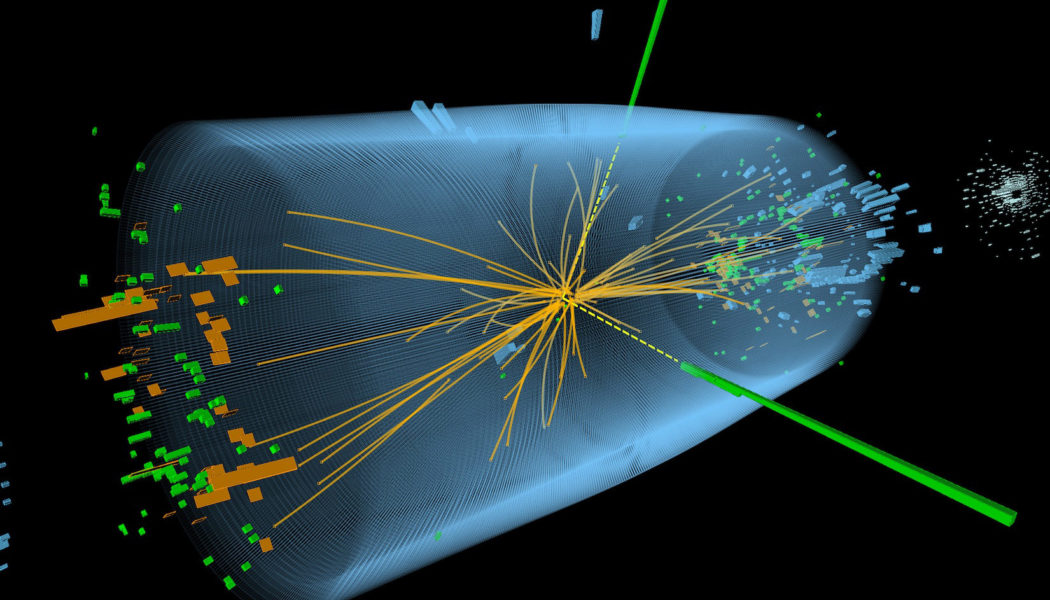

Теория стала описанием двух из четырех известных фундаментальных взаимодействий – слабого и электромагнитного. В ней постулируется, что электромагнитное и слабое взаимодействия – различные проявления одной силы. На обычных низких энергиях различия в них очевидны, но при энергиях выше энергии объединения (порядка 100 ГэВ) они соединяются в единое электрослабое взаимодействие. В последний раз они были едины в первые мгновения после Большого взрыва.

В семидесятые годы прошлого века была выдвинута теория сильного взаимодействия – квантовая хромодинамика. По сей день никто не смог убедительно связать это третье фундаментальное взаимодействие с первыми двумя. Такая теоретическая модель, в едином виде описывающая сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия, получила название Теории Великого объединения.

Многие теоретические физики полагают, что объединение взаимодействий без учета гравитации бессмысленно, поскольку эти взаимодействия уже сотрудничают в рамках Стандартной модели. Путь к Великому объединению пролегает через создание Теории всего.

Ученые предполагают, что при сверхвысоких энергиях все взаимодействия объединяются. Такие условия для Великого объединения могли существовать в ранней Вселенной в кратчайший период после Большого взрыва – около 13-14 миллиардов лет назад, когда возраст новорожденной Вселенной составлял от 10^-43 до 10^-36 секунд. Затем все взаимодействия разделились и стали развиваться отдельно: сначала – гравитация, затем – сильное, а потом уже слабое и электромагнитное взаимодействие.

Разные королевства

Но если три взаимодействия, объединенные Стандартной моделью, легко описаны квантовой механикой, то Теория относительностиМодель гравитации, предлагаемая квантовой механикой, существенно отличается от той, которую излагает Общая теория относительности. Первая описывает поведение элементарных частиц и атомов, рассматривая их эволюцию во внешнем пространстве-времени. Вторая же отрицает существование независимого пространства-времени – оно становится динамической переменной, меняющейся в зависимости от классических систем, находящихся в нем.

У каждой из них есть область применения. За пределами этой области действие прекращается. Квантовая механика функционирует на микроуровне, раскрывая строение и поведение атомов. Общая теория относительности связана с гигантскими массами и скоростями.

В большинстве случаев эти миры не пересекаются и живут в разных реалиях. В одних ситуациях можно пренебречь квантовыми эффектами, в других – гравитационными. Однако во Вселенной есть место, где эти миры вынуждены пересекаться — черные дыры.

Ещё одна причина несовместимости заключается в том, что Общая теория относительности утверждает возможность точного прогнозирования поведения объекта. Квантовая механика же предоставляет лишь вероятность такого поведения.

Практически все последние годы Эйнштейн посвящал разработке объединительной теории. Не соглашаясь с принципом неопределенности квантовой механики, он стремился создать теорию, которая соединила бы гравитацию и остальную физику, сделав при этом квантовые странности следствием более общей картины. В письме Максу Борну, стороннику этого принципа, он написал: «Бог не играет в кости». На что получил ответ: «Эйнштейн, не говорите Богу, что делать».

Цель ученого заключалась в том, чтобы привнести взаимодействие гравитации и электромагнетизма в единую Теорию поля. Для этого пространство-время было расширено до пяти измерений: три пространственных, одно временное и пятое — настолько малый и скрученный, что его не возможно обнаружить.

Струны, петли и браны

С тех пор мысль о создании единой теории интересует физиков во всем мире. Предложений много, некоторые из них содержат даже несколько вариаций. Самым перспективным претендентом на звание Теории всего является… Теория струн.

Простейшее предположение лежит в основе этой теории: мельчайшие частицы нашего мира — не точки, а квантовые струны — одномерные протяженные объекты размером около 10^-33 сантиметров. Как гитарные струны, квантовые натянуты и способны вибрировать. Тип колебаний определяет свойства материи: таким образом воспроизводится все многообразие элементарных частиц. Струна с одной частотой вибрации — глюон, другая — кварк, третья — нейтрино. Квантовые струны могут быть как замкнутыми, так и открытыми.

Теория струнОна устраняет препятствия, мешавшие построить логически последовательную квантовую теорию гравитации. Она позволяет описать струну, которая идентична гравитону – гипотетической частице, переносчиком гравитационного взаимодействия и квантом гравитационного поля.

В то же время у неё тоже есть проблемы. Поскольку Теория единого поля Эйнштейна предполагала наличие одного дополнительного скрытого измерения, самые простые версии Теории струн требуют двадцати шести.

Теория суперструн, возникшая в 80-х годах, представлена пятью вариантами и опирается на десять измерений. Представить их сложно, поскольку мы привыкли к трем пространственным измерениям. Физики предлагают представить, что три известных измерения просто стали больше, а остальные остались невероятно малыми.

Не всем близки идеи Теории струн, вследствие чего существует альтернативный кандидат — петлевая квантовая гравитация.

Для того чтобы Теория струн стала всеобъемлющей, необходима Теория петлевой квантовой гравитации, которая приведёт гравитацию к общему квантовому знаменателю и предложит для неё собственную квантовую теорию.

Общая теория относительности описывает пространство-время классически, что не дает возможности «проквантовать» гравитацию обычным для физики элементарных частиц способом. Теория петлевой гравитации пытается преодолеть эту проблему. В ней пространство и время состоят из дискретных частей – маленьких петелек, размеры которых сопоставимы с планковской длиной, что примерно равно 1,6*10−35 метров.

Эти петли, являющиеся квантовыми ячейками пространства, соединены таким образом, что на малых масштабах времени и расстояния образуют прерывистую, дискретную структуру, а на больших – плавно переходят в непрерывное гладкое пространство-время, как описывается в ОТО.

Теория струн не собирается уступать. Ранее было отмечено, что ее продвинутая версия имела пять вариантов. Однако прошло десять лет, и в 90-х физики обнаружили, что все они могут быть преобразованы друг в друга. Способы описания разные, но суть одна. Так в 1995 году появилась М-теория, иронично называемая «матерью всех теорий струн».

Она предполагает, что окружающий нас мир имеет 11 пространственно-временных измеренийВ нём есть области с меньшими размерами, называемые бранами, а наша Вселенная — лишь одна из них. Её составляют разные квантовые частицы, которые в действительности представляют собой струны.

Конечные части открытых струн фиксированы внутри бран. Струна такого типа не может покинуть брану. Закрытые же струны могут перемещаться за пределы бран. Такие «свободные» струны – гравитоны, которые передают гравитационные силы.

М-теория не дала нам полезного понимания Вселенной. Она не предлагает существование единой Теории всего, а предполагает множество теорий, каждая из которых может убедительно описать Вселенную. При этом предполагается существование множества вселенных – их число равно 10 в 500 степени. Это огромное собрание вселенных называется Мультивселенной, и наша Вселенная – лишь одна из них.