В ходе исследований установлено, что белки тихоходок, вырабатываемые в клетках человека, способны замедлять их обмен веществ и увеличивать выживаемость. Обратимое воздействие провоцирует образование геля внутри клеток и запускает биостазис. Эти белки могут открыть новые пути для борьбы со старением и совершенствовать методы хранения клеток.

Тихоходки, или водяные медведи, — одни из самых живучих организмов на Земле. Растущие до длины менее полумиллиметра, они обладают способностью выживать в экстремальных условиях: от нескольких градусов выше абсолютного нуля до 150 °C, а также в уровнях радиации, которые не выдержит практически ни один живой организм. Кроме того, тихоходки невероятно устойчивы в вакууме космоса.

Как и тихоходки, ряд других организмов демонстрирует стойкость к дегидрации. В отсутствии воды они впадают в биостаз — состояние временного прекращения жизнедеятельности, известное как ангидробиоз.

В этом состоянии полностью останавливается обмен веществ до момента регидратации. Ангидробиотические организмы защищают клетки от повреждений, вызванных высыханием, накапливая невосстанавливаемые сахара, такие как сахароза.

Способ выживания тихоходок во время высыхания особенно удивителен. Тихоходки накапливают мало сахара, а вместо этого полагаются на разнообразные неупорядоченные белки, обеспечивающие защиту от обезвоживания. К ним относятся так называемые «цитоплазматические обильные теплорастворимые» (CAHS) белки.

Неясно, как именно белки запускают биостаз у тихоходок. Ученые из Университета Вайоминга (США) продолжают исследовать процессы, вызванные этими белками, проведя эксперименты с клетками человека. Полученные нами данные позволяют начать работу над технологиями, способными стимулировать биостаз у клеток и даже организмов для замедления процессов старения и повышения сохраняемости. «, — пояснили они в пресс-релизе.

Гель, вызывающий обратимый биостазис

Ученые в новом исследовании изучили белок CAHS D, который тихоходка Hypsibius exemplaris использует для ангидробиоза. Иные исследования ранее доказали, что при экспрессии в дрожжах и бактериях этот белок защищает от повреждений, вызванных высушиванием.

В ходе перехода к ангидробиозу CAHS D меняет растворное состояние на твердое гелеобразное. Предполагается, что подобное образование геля может быть связано с защитными функциями белков CAHS. Однако молекулярные механизмы такого гелеобразования остаются неизученными. Связь между образованием геля у CAHS и его защитной способностью остается предположительной, а практические исследования этой области пока отсутствуют.

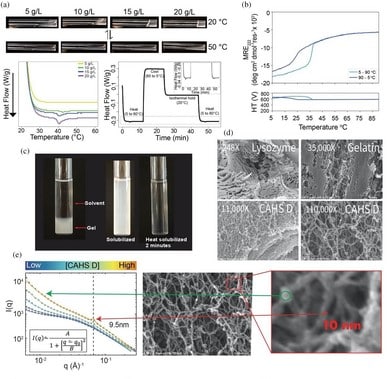

Для изучения вопроса специалисты из Университета Вайоминга проанализировали структуру гидрогелей CAHS D с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (МРРЛ). Интенсивность рентгеновских лучей, рассеиваемых образцом, в зависимости от угла рассеяния измеряется методом МРРЛ. Для анализа молекулярных взаимодействий, приводящих к гелеобразованию, исследователи использовали вычислительный и биофизический подходы.

Гидрогели CAHS D состоят из переплетенной сети волокон длиной около 10 нанометров. Гелеобразное состояние образуется при изменении концентрации жидкой среды и температуры. Такой процесс вызывает осмотический стресс, после которого белок накапливается во все более плотных волокнистых скоплениях, пока не образуется цитоскелетоподобный узел. Образование геля ограничивает движение молекул и биологических материалов, чувствительных к обезвоживанию.

Испытания на клетках показали, что фибрилла CAHS D защищает от осмосного стресса, обеспечивая устойчивость к изменениям объема и замедление метаболизма. Интересно, что при добавлении этих белков в клетки человека происходит образование геля и замедление метаболизма, подобное тому, что наблюдается у тихоходки. — поясняет Сильвия Санчес-Мартинес из Университета Вайоминга, руководитель данного исследования. Кроме того, подобно тихоходкам, клетка человека, имеющая эти белки в биостазе, приобретает большую стойкость к стрессам и получает некоторые особенности тихоходок. «, — добавляет она.

Замедление метаболизма, вызванное гелеобразованием CAHS D, связывалось с увеличением выживаемости клеток. Кроме того, конденсация белка и индуцированные эффекты обратимы при возвращении к нормальным осмотическим условиям. При снятии стресса гели тихоходок рассасываются, а клетки организма восстанавливают обычный обмен веществ. — говорит Томас Бутби, соавтор исследования и научный сотрудник Университета Вайоминга.

Данные результаты открывают широкие возможности применения белков тихоходок в стратегиях замедления старения и хранении стволовых клеток для клеточной терапии. Ранее исследователи данной команды продемонстрировали возможность использования природных и искусственных версий белков тихоходок для стабилизации незаменимого соединения при лечении гемофилии без необходимости охлаждения.