Заболевания коронарных сосудов в тяжелой форме способны спровоцировать инфаркт. Для предотвращения этого состояния десятилетиями пациентам с сердечными недугами устанавливают стенты – устройства, предназначенные для расширения коронарных сосудов. Однако, как выяснилось, в определенных случаях такое вмешательство оказывается неэффективным, и причина этого явления пока не установлена.

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти во всем мире (рак занимает другие места в рейтинге опережает только в странах с низкой рождаемостью). Ключевой среди них исследователи называют ишемическую болезнь сердца, на которую приходится 16% всех смертей. В России этот показатель заметно выше: 28,4% от всех смертей.

Ишемическая болезнь сердца характеризуется недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы, вызванным дисфункцией коронарных артерий. Обычно это проявляется в виде стойкого сужения этих артерий (стеноза). Вначале заболевание может протекать без каких-либо признаков, и обнаружить его на этой стадии возможно только при регулярных обследованиях (отсутствие которых является одной из причин высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России). Однако, при значительном сужении, может произойти инфаркт миокарда, который может привести к смерти.

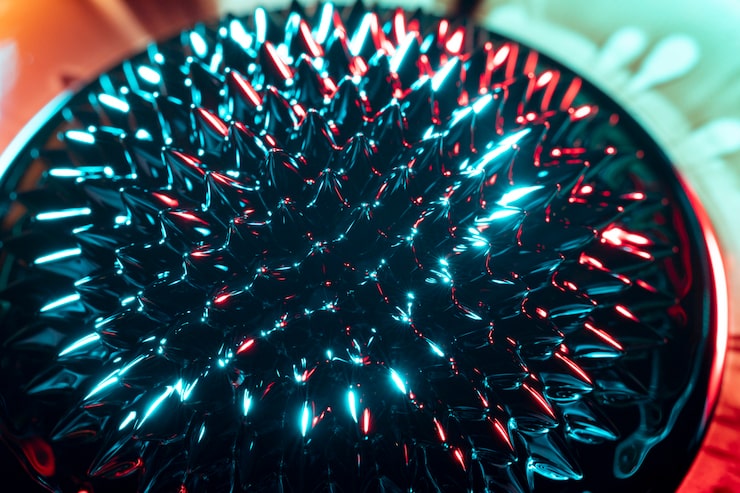

С 1986 года в западных странах, а с 2010-х – и в России, коронарные стенты применяются для лечения ишемической болезни сердца и снижения вероятности инфаркта миокарда у многих пациентов. Это небольшие имплантаты в виде трубок, часто с «сетчатой» структурой. Как правило, стент вводят через бедренную артерию, после чего он остается в коронарных артериях и, согласно теории, препятствует их сужению, что должно предотвращать прогрессирование ишемической болезни сердца. Данные процедуры широко распространены: в Великобритании их выполняют до десятков тысяч ежегодно.

Авторы новой работы, опубликованной в весьма авторитетном издании New England Journal of Medicine, с целью определения эффективности данного подхода, провели исследование с участием 700 пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. Обычно этим пациентам было бы рекомендовано стентирование. В ходе исследования 347 человек получили стенты, а 353 — нет, поскольку они получили стандартное лечение, применяемое при сердечной недостаточности.

В течение 41 месяца, прошедшего после начала наблюдения, частота смертельных исходов и случаев госпитализации оказалась сопоставимой в обеих группах: зафиксировано 129 случаев в первой и 134 во второй, причем распределение смертей и госпитализаций было также схожим. Показатели качества жизни, измеренные с помощью опросников, были выше у пациентов, которым были установлены стенты, в первые шесть месяцев, однако к 24 месяцам разница стиралась: у участников группы, получавшей традиционную терапию, наблюдалось более быстрое улучшение качества жизни. Результаты визуализации сердца и тестов кровотока также не продемонстрировали каких-либо преимуществ от стентирования.

По мнению исследователей, стент может быть эффективным для людей, перенесших сердечный приступ или страдающих от болей в области груди, что подтверждается результатами других исследований. Однако, согласно новой работе, его неэффективность установлена лишь при ишемической болезни сердца.

Несмотря на то, что стентирование не приносит ожидаемого результата, механическое расширение коронарных артерий, согласно теоретическим представлениям, должно быть действенным. По всей видимости, некоторые аспекты функционирования сердца пока остаются для нас не до конца понятными, однако их могут разъяснить результаты последующих исследований.