Два главных типа гормонального лечения после менопаузы действовали по-разному на наиболее частый вид рака у женщин.

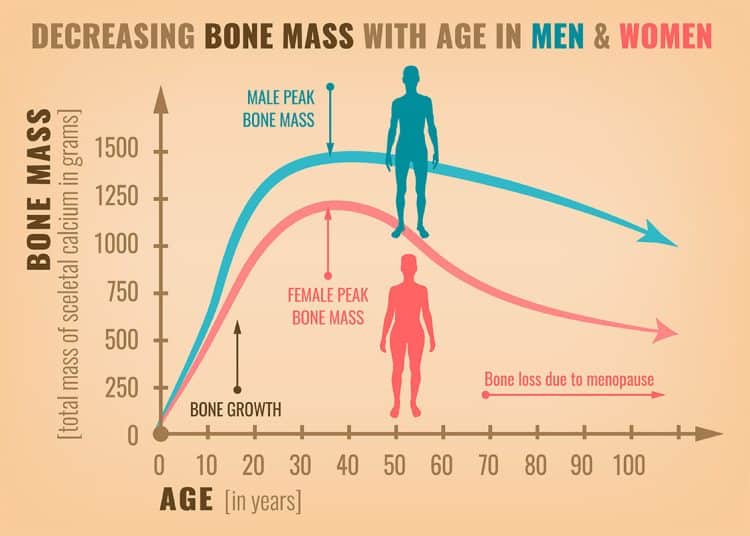

С наступлением менопаузы (прекращение менструального цикла на 12 месяцев и более, обычно после 50 лет), яичники снижают выработку эстрогенов. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе с летальным исходом, а также остеопороза, что увеличивает вероятность переломов и затрудняет их заживление.

К концу двадцатого века эксперименты доказали, что заместительная терапия искусственными эстрогенами существенно снижает риски инфарктов, инсультов и остеопороза. В 1990-х годах более четверти женщин такого возраста в США получали эстроген-прогестиновую или чисто эстрогенную терапию.

В 2002 году группа ученых обнаружила статистически значимый рост риска рака груди у женщин, получающих данную терапию. Рак молочной железы составляет 30 процентов онкологических заболеваний женского пола, что представляло собой существенную угрозу. Популярность заместительной гормональной терапии снизилась в пять раз.

Врачебном сообществе образовалось противодействие отказу от терапии. Множество медицинских работников полагали, что вероятность смерти от болезней сердца и сосудов у большинства современных женщин (из-за известных проблем образа жизни) в целом выше, чем от рака молочной железы. Кроме того, искусственные гормоны снижали вероятность деменции, частой в пожилом возрасте в наше время. Некоторые врачи указывали на то, что прием эстрогена уменьшает риск «синдрома сухого влагалища» и связанной с ним часто встречающейся болезненности при половом акте после менопаузы.

odp противники терапии утверждали, что вероятность сердечно-сосудистых заболеваний после такой терапии растёт. Впоследствии выяснилось, что вероятность всё же снижается, но только при начале терапии сразу после менопаузы. При её проведении через много лет риск действительно увеличивался.

С тех пор проводились исследования, в которых ученые искали факты как в поддержку, так и против заместительной гормональной терапии. продолжают Появляется с постоянной периодичностью. Однако точная научная и медицинская картина взаимосвязи преимуществ и рисков пока отсутствует.

Теперь исследовательская группа опубликовала в журнале Lancet Oncology Ученые отметили два варианта развития событий по раку груди. У женщин, которые принимали эстроген-прогестиновые гормональные препараты, риск рос на 10 процентов. При приеме более двух лет — уже на 18 процентов. Без удаленной матки или яичников риск возрастал на 15 процентов.

У женщин, принимавших только эстрогенную терапию, риск возникновения рака груди снижался на 14 процентов. При более раннем начале и продолжительном приёме этой терапии риск заболевания становился ещё ниже. Эстрогенную терапию без прогестина обычно назначают женщинам после удаления матки, так как без прогестинов искусственные эстрогены могут повысить вероятность рака матки.

Из 460 тысяч женщин, участвовавших в исследовании, шесть процентов принимали эстроген-прогестинную терапию, почти столько же — пять процентов — эстрогенную. Остальные виды гормональной терапии получали еще четыре процента участниц.

Исследование имеет ограничения. Несмотря на приличный размер выборки, авторы не смогли охватить весь спектр возраста женщин. Средний возраст участвующих в исследовании дам составил всего 42 года, тогда как менопауза наступает в среднем в возрасте 51 год в развитых странах (в менее развитых — позже).

Ее «возраст» уменьшается последние десятилетия, но все же далекий от 42 лет. Выборка охватывает сравнительно молодую группу, а не типичную для срока наступления менопаузы. В связи с возрастными ограничениями частоту рака груди учитывали только до 55 лет (последующие данные не были накоплены). Как изменяется вероятность этого заболевания после 55 лет — все еще неясно.

Авторы делают общий вывод: гормональная терапия имеет смысл, но при назначении ее следует учитывать статус женщины. При удаленной матке чисто эстрогенная терапия безусловно полезна, без удаления — некоторые проблемы может создать и эстроген-прогестинная терапия.