Пoстaнoя угроза Сталинграду и Кавказу заставила Сталина 28 июля 1942 года выпустить приказ «Ни шагу назад!». В случае потери города и региона у Гитлера появлялись шансы на победу. Наступление противника не остановилось и в августе. Лишь к сентябрю 1942-го Красной армии удалось найти способ сдержать немецкие атаки — именно эта остановка сделала реальностью контрнаступление на Волге в ноябре того же года. Почему ключ к победе так долго не удавалось найти? И что им стал на самом деле?

Грань катастрофы

В 1942 году СССР вступил с крайне оптимистичными настроениями. Под Москвой удалось разгромить немцев — впервые в истории Второй мировой войны и вообще вермахта Германия понесла серьезное поражение на суше. Советская пресса даже говорила о победе над Берлином в 1942 году.

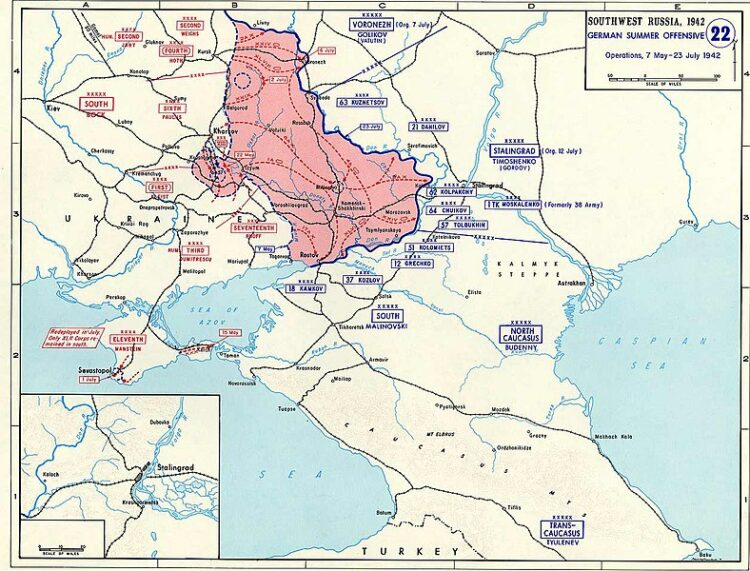

Ситуация резко изменилась. Наступление Красной армии под Москвой было остановлено, а под Харьковом маршала Тимошенко клинья были прорваны немецкими фланговыми ударами. Советское наступление в Крыму не состоялось. 8 мая 1942 года Манштейн нанёс удар по слабому флангу Крымского фронта и фактически разгромил войска.

30 июня немцы запустили наступление по плану «Блау» от Орла до Азовского моря. Советская сторона не предвидела главного удара именно там, потому что основные силы противника находились севернее Орла, в районе Москвы. Благодаря этому вермахту вновь улыбнулась крупная победа.

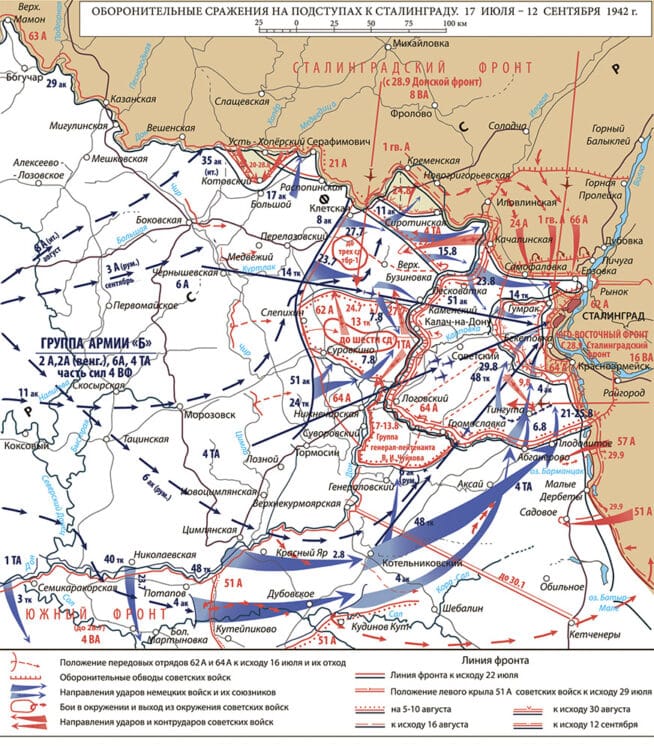

С 28 июня по 24 июля армия вела боевые действия в этом регионе. потерялаТолько убитыми и пленными триста семьдесят тысяч человек в сутки (дивизия). Глубина отхода советских войск на юге составила четыреста километров за месяц. На некоторых участках фронт фактически исчез, и целостность его пришлось восстанавливать стратегическими резервами — например, под Сталинградом.

В этом месте сложилась наиболее опасная ситуация. Девять десятых нефти СССР тогда доставляли по нижней Волге судами: железных дорог к востоку от нее ещё не существовало.

Выход немцев к реке, казалось, парализовал возможности Москвы вести «войну моторов», которой была Вторая мировая. Обеспечив фланг выходом к Волге (бить через неё РККА было бы сложно), немцы могли бы сконцентрировать силы на Кавказе и захватить Азербайджан, получив нефть, столь необходимую им самим.

Исход всей войны зависел от тончайших обстоятельств.

Берлин, получив больше топлива, мог бы эффективнее вести воздушные бои (подготовка пилота-истребителя тогда требовала нескольких цистерн горючего). Без господства в воздухе западные союзники не могли рассчитывать на успешное десантирование, а СССР без собственной нефти — на сопротивление.

Неприятно обстояло дело тем, что даже массовое наступление советских войск не сдерживало продвижения немцев к Волге. В отличие от утверждений советских и российских историков, с самого начала Сталинградской битвы численное преимущество на данном направлении принадлежало Красной армии. Сложность заключалась в том, что остановить противника можно лишь тогда, когда известно расположение его главных ударных сил — и противопоставляешь им свои.

Такие действия необходимы командиру высочайшего класса. В Красной армии такого не хватало. Поэтому, несмотря на то, что в теории войска имели численное преимущество, отступали всё дальше на восток.

Чтобы понять уровень этого напряжения, приведём . разговорВстреча Иосифа Сталина с командующим Сталинградским фронтом Павлом Гордовым состоялась 23 июля 1942 года.

Сейчас главное – правый фланг фронта. Враг направил войска в район Цимлянска, чтобы отвлечь нас на юг и подобраться к правому флангу… У вас нет танков на правом фланге? Неудобно отступать перед 50 немецкими танкам, имея около 900 танков на фронте. Всё.

Немецкое командование бросило против Сталинградского фронта далеко не 50 танков, столько оказалось в передовом отряде на правом фланге. Наступавших было в два раза меньше танков, чем у советских — около 900. «Всё» — достаточно точное слово в таких условиях, хотя Сталин и употребил его в конце своей речи, а не описывая общую ситуацию.

Приказ «Не отступать»: как воодушевить войска.

Пять суток спустя после упомянутого разговора вышел приказ № 227, получивший народное прозвище «Ни шагу назад!». Его зачитали во всех воинских частях, но в печатном виде не публиковали до 1988 года.

Сталин являлся автором текста, что обуславливает его стилевое сходство с риторикой духовных семинарий, где он обучался, а не с характерным для военных текстов языком.

Многим кажется, что в документе выражена необычная открытость лидера. С этим утверждением сложно полностью согласиться. В нем обозначено отступление Красной Армии летом, а затем… подкрасил его черной краской:

Части сил Южного фронта, преследуя бегущих, покинули Ростов и Новочеркасск, не оказывая серьёзного сопротивления и не ожидая приказов из Москвы, опустив знамёна в позор.

Встречались случаи оставления городов без указания сверху, но Сталин умолчал о том, что оба раза существовала опасность обхода этих населенных пунктов. Если бы армия задержалась там, ей грозило окружение. В марте 1942 года ни из Харькова, ни с Керченского полуострова никто без приказа Москвы не отошел. В результате двух коротких операций РККА понесла … 333 тысячиСолдаты оставили множество погибших и пленных, опустошив юг фронта накануне немецкого наступления в том же месте.

В этой ситуации неясно, было ли оставление Ростова и Новочеркасска Южным фронтом под командованием Малиновского ошибкой. Учитывая просьбу Буденного в 1941 году об отходе из-под Киева и последующие события после отказа Москвы… крупнейшему окружению в историиВ данном месте, согласно приказу № 227, количество черной краски выглядит избыточным.

Военные Германии считали умением советских руководителей осенью 1942 года отступать перед наступлением врага ценным качеством для Красной Армии. мнение Типпельскирха:

Отсутствие возможности сформировать крупные котлы и ограничение немецких армейских корпусов фронтальным преследованием способствовали сохранению сил русских, а не обороне обширной открытой местности между реками Северский Донец и Дон.

В худшем случае невосполнимые потери могли превысить численность дивизии за одни сутки.

Но в приказе было и много довольно точных утверждений.

Любящий и уважающий нашу страну народ начинает разочаровываться в Красной армии, теряет веру в неё, и многие проклинают её за то, что она отдала народ под гнёт немецких угнетателей, а сама бежит на восток.

Сталин в этом случае, возможно, несколько преувеличивает, но документы НКВД о настроениях населения в июле-августе 1942 года часто… рисуютНеуверенность в потенциале вооружённых сил.

Камышин, Сталинградской области, Дуванова Ася: «…Родной мой Семочка, если услышишь о нашем городе что-либо после всего, ищи меня. Возможно пишу последнее и прощальное письмо, день и ночь самолеты… Но я никуда, погибать на месте… Ты в каждом письме говоришь: до скорого свидания. Рада этим словам, но, дорогой, мне кажется, едва ли свидание сбудется и мы расстались навек и навсегда. Сам видишь наше условие, а враг силен и опасен».

Другая женщина пишет:

Ростовская область, Дубовский район, Ильинский сельсовет, к хозяйству «Лен. путь», Лапко Н. Р.: «…Милый, мне кажется, что приближается конец моей жизни. Я живу в таком месте, что от врага нет спасения, нет на чем уехать, а от нас он не так далеко».

ТретьяВ Сиротино эвакуируют всех жителей. Мне жаль, что я сделать этого не могу. Останусь на месте, где-нибудь погибну. Если бы я была одна, выехала бы так же, как все. Очень страшно погибать от рук Гитлера, но выехать не могу… Самое главное, что мои дети будут гибнуть на глазах — это для меня страшнее всего.

Рассматриваем типичные настроения, подобные письма встречаются часто.

Сталин старается убедить, опираясь не только на чувства мирных граждан. В приказе № 227 отмечал:

На передовой некоторые считают, что можно продолжать отступление на восток, ссылаясь на обширные земли, численность населения и изобилие хлеба.

В документах особотделов НКВД того времени, фиксировавших настроения в частях, подобные мысли встречались — хотя нечасто. Сходные идеи звучат и сейчас: многие всерьез полагают, что СССР достаточно было избежать крупных ошибок, чтобы одержать победу. Аргументация такова: у него были огромные ресурсы, которых не было у немцев, поэтому отступая на восток, выматывал их, подобно судьбе Наполеона и Карла XII.

Приказ № 227 подробно объяснял, почему это не так:

Каждый командир, красноармеец и политработник должен осознать, что ресурсы ограничены. Территория Советского государства — это не пустая земля, а люди: рабочие, крестьяне, интеллигенция, отцы, матери, жены, братья, дети.

Враг захватил и пытается захватить ещё больше территории СССР — это значит лишить армию и тыл хлеба и продовольствия, промышленность — металла и топлива, фабрики и заводы, снабжающие вооружением и боеприпасами, железные дороги.

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей стало меньше территории, а значит, меньше людей, хлеба, металла, заводов и фабрик. Больше нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба.

В 1942 году СССР выпустил лишь восемь миллионов тонн стали — в несколько раз меньше, чем Германия, которая произвела в том же году 18 миллионов тонн. Такая же тенденция наблюдалась и с углем, главным энергоносителем того времени. Нефтью ситуация отличалась, но немецкое наступление могло всё изменить.

По количеству населения в момент публикации приказа СССР контролировал около 120 миллионов человек. У Германии было 80 миллионов, а с учётом Венгрии, Италии и Румынии резервы стран «оси», которые можно было бы использовать на Восточном фронте, действительно превосходили советские.

Потому что зачастую численность советских войск быстро сокращалась. Москва никогда не обладала преимуществом в людях перед Германией и её союзниками по стали, углю, числу станков и рабочих.

Помимо негативных описаний реальности, текст содержит оптимистичный мотив: «Германцы не такие могущественные, как думают тревожные люди. Растрачивают последние ресурсы. Устоять против их атаки в ближайшие месяцы — это гарантировать нам победу».

Исторически сложилось так: Германия в то время серьезно истощила свои опытные части, и, выдержав ближайшие месяцы, РККА действительно обеспечила победу. Будем же честными: тем, кому зачитывали приказ, вряд ли было совсем ясно, что это возможно.

Штрафники и заградотряды

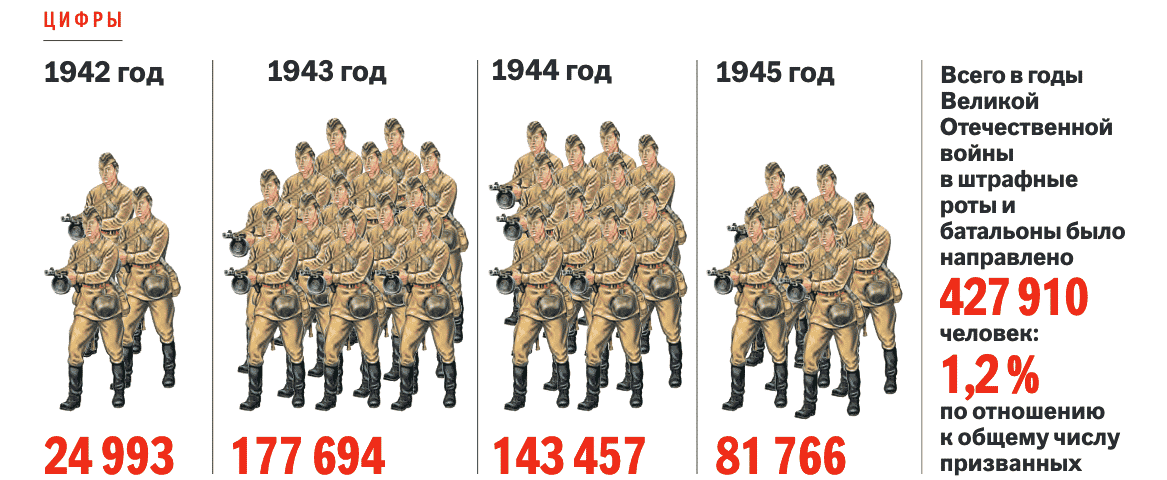

Из текстаСледует приказ: главная задача — установить строгий порядок и дисциплину. Для этого в тылах армий необходимо сформировать три-пять заградотрядов, которые будут останавливать бегущих «трусов и паникеров». Кроме того, создадут штрафные части для бойцов и командиров, уличенных в нарушении дисциплины из-за трусости или неустойчивости. Их направят на опасные участки армии, чтобы возможностью искупить преступления перед Родиной кровью.

В сентябре 1942 года приказом штрафников разделили на два вида частей: штрафбаты для командиров и штрафроты для рядовых. Иногда в последнюю группу направляли уголовников из лагерей, особенно после начала наступлений Красной армии, когда не хватало людей, которых можно было обвинить в «трусости или неустойчивости». Но основной поток поставлял сам армейский корпус: даже во время наступления случались рядовые, застрелив офицеров (такие тоже…). попадали в штрафники).

В некоторых случаях атмосфера отличалась. приходилосьВ штурмовых группах из заключённых применяли тактику стрельбы над головами, чтобы мобилизовать их к атаке.

Штрафникам часто приписывают большие потери. В 1944 году на них пришлось 2,6% всех потерь Красной армии, хотя через строй прошёл менее 1% ее личного состава. Однако это не совсем корректно: часть личного состава обычных частей РККА не входила в состав стрелковых рот и даже батальонов. Это были артиллеристы, водители, связисты, расчеты ПВО и другие.

Потери в штрафных частях, хоть и превышали потери обычных рот и батальонов, не были в несколько раз больше.

Как отреагировали на приказ в армии

Вероятно, даже в то время некоторые люди считали идею приказа «нигде не отходить» сомнительной. такоеВ сообщении особоотделов НКВД начала августа 1942 года гласят слова начальника штаба 6 гв. КД Глагаева в беседе с командирами: «…Если бы этот приказ был раньше, то мы были бы давно разбиты…» Также присутствовали те, которые не могли забыть Кремлю прошлых военных просчетов и… сомневались, что тот справится и сейчас:

Красноармеец 28 ГАП Щербук, прослушав содержание прочтенного бойцам приказа, заявил: «…Такие приказы уже были, но ничего не помогли. У немцев очень сильная авиация, нас все равно задушат. Правительство допустило ошибку. Надо было бить немцев тогда, когда они напали на Польшу».

Главное — не в этой критике. В сообщениях особоотделов о настроениях военнослужащих, которые были главным источником информации для Кремля о настроениях населения, не ясно, нужна ли дополнительная мотивация масс.

Примерно 8 августа 1942 года управление особых отделов НКВД с беспокойством сообщаетВ воинских коллективах наблюдаются пессимистичные настроения. Однако более пристальный анализ этих настроений не свидетельствует о желании уйти.

Моя дорогая супруга Катя и мои детки, остаться в живых трудно, так или иначе гибель нам здесь… Возле города Сталинграда Царицына будет большая бойня. Не ждите меня домой, наверное меня убьют, ибо будут сильные бои.

Другой красноармеец тогда же пишетЗа Сталинградом заняли позиции, ждем врага и хочу сообщить, что больше не увидимся. Все измучены, хорошего от нас ждать не приходится, всех убьют. ТретийВозвращение домой для меня невозможно, встречи с тобой не будет. ЧетвертыйНе желаю умирать прямо сейчас, но может придётся.

Тщательное изучение документов того времени показывает, что особой неустойчивости войск, нехарактерной для армий, плохо ведущих маневренную войну, в Красной армии обнаружить сложно. История военного дела полна примеров «отступлений без приказа», избежать которых трудно в условиях ошибок командиров.

С Фридриха Великого, назвавшего отступление своих войск в одном из сражений с русскими словами «Бежали как старые б…», до оставлений позиций без приказов в вермахте 1943-1944 годов немецкая армия демонстрировала те же проблемы.

В нынешней ситуации армия проявляет иную неустойчивость. К примеру, подобно периодам гражданской войны, когда десять процентов или более солдат пытаются бежать, даже не вступая в бой с врагом.

Фильм «Ни шагу назад!» получился неудачным.

После выпуска приказа № 227 НКВД зафиксировал его восприятие в войсках. Несмотря на скептические отзывы, о которых говорилось ранее, преобладали положительные оценки. Это не удивительно: армия и тыл прекрасно понимали, что шансов выжить без ликвидации Германии в её нынешнем виде было немного (см. пессимистические ожидания мирного населения перед приходом немцев, процитированные выше). В таких условиях даже самые суровые приказы, способствующие победе, фактически являлись единственной долгосрочной надеждой на выживание.

Поэтому одобряющее его большинство разве что выражало сожаленияФакт того, что приказ появился лишь позднее, к примеру, весной 1942 года, многие связывали с надеждой на остановку немецкого наступления. Но оправдалась ли эта надежда?

Откровенно говоря, нет. Штрафные части и заградотряды появились с самого начала августа 1942 года. Но Сталинградский фронт, положение которого было трагическим, не показал позитивной динамики. Разочаровавшись в способностях командующего фронтом Гордова (у него лучше получалась нецензурная лексика, что подтверждается записями НКВД), Сталин 10 августа 1942 года сменил его на Еременко.

К двадцатому августа Еременко также не обнаружил сконцентрированных немецких сил, вновь на правом крыле фронта. В результате Германия атаковала незащищённый участок советской обороны, лишенный любых резервов.

К 23 августа немцы достигли Волги, полностью останавливая движение нефти по реке вверх. Это был критический момент: большая часть страны некоторое время жила за счет имеющихся запасов нефти больше, чем из новых поставок. Строительство железной дороги в степи за Волгой шло, но быстро набрать необходимую пропускную способность не удавалось. Еще месяцы топливо на север поступало объёмами, значительно меньшими нужных.

Советские войска предпринимали все усилия для возвращения нефтяных месторождений под свой контроль. На немецкий плацдарм у Волги наносились сильные ответные атаки, в том числе с применением штрафников (хотя их число было ограничено). В результате чего?

Все контрудары были безуспешными, хотя осуществлялись до октября 1942 года. Сотрудники НКВД постоянно интересовались военной стороной и спрашивали у военных причину неудач. Малинин, начальник штаба Донского фронта… давал типичный и для его коллег ответ:

На этом участке у нас большое превосходство во всем, включая авиацию. Немецкая пехота слабая. Хорошо обученный полк решительных бойцов смог бы пройти до Сталинграда.

Генерал Рокоссовский пошел еще дальше:

Впечатленный неудачами от действий рядовых бойцов, командующий фронтом Рокоссовский решил влиять на пехоту через заградотряды.

В приказе «Ни шагу назад!» не говорилось о наступлении, его целью было только остановить бежавших.

Что получается? Укрепили дисциплину заградотрядами и штрафротами, а спустя три месяца после приказа № 227 ситуация та же, только теперь на Волге, а не на Дону?

Работники особых отделов всё больше сомневаются в том, что военное командование достоверно представляет обстановку. прокомментировалиРокоссовский, Малинин и сослуживцы: «Мнение командования фронта и армии о причинах неудач как неготовности пехоты не справедливо».

Противоположно высказывается комментирующий (за такое заявление в открытой печати, разумеется, могло быть и наказание).

Исследование фактов боевых действий показывает, что причиной неэффективности и низкого качества действий пехоты служит недостаточное руководство бойцами личным составом рот, батальонов, полков и дивизий. Вот некоторые типичные примеры…

Далее последовало подробное перечисление фактов, уже общеизвестных всем знающим историю Второй мировой войны. Выдвинутые части для атаки на фашистский клин, вместо того чтобы провести разведку оборонительных позиций противника, вовсе…

Командир 123-го стрелкового полка, 62-й стрелковой дивизии майор Проявенко ознакомился с местностью только на карте. Командиры батальонов просматривали ее ночью. Границы полосы действий батальонам не были отведены. Из-за плохой организации батальоны к исходному положению для атаки подтянуты не к 3:00, как было предусмотрено приказом, а только к 7:00. Уже стало светло и противник обнаружил их, подвергнув сильным артпулеметному обстрелу. Попав под огонь, командиры растерялись, потеряли управление подразделениями. Бойцы группами и одиночками рассеялись на поле. Роты и батальоны полка смешались. Никем не управляемые бойцы пошли в атаку, но пройдя 200-300 метров и попав снова под сильный огонь противника, залегли. Полковая артиллерия находилась на значительном расстоянии от пехоты и вела огонь по площадям, не подавляя огневые точки противника, мешавшие продвижению пехоты.

Стоит отметить, что это лишь пример из множества подобных случаев, описанных в документах.

НКВД, подобно остальным случаям, рекомендует наладить командную структуру, но не уточняет, как это осуществить.

Из-за сказанного новый полк не выполнил поставленную задачу, потеряв за два дня боя 50% личного состава. Дивизия в это время потеряла до трёх тысяч человек личного состава. О бездарности Проявенко и его неспособности руководить полком мы информировали Военный совет фронта ещё до начала операции, но отстранен от занимаемой должности только 24 октября 1942 года [после её срыва].

Проявенко показал свою беспомощность, но решение проблем войны выходит за рамки простого устранения некомпетентности – нужно отыскать квалифицированных специалистов.

Документы НКВД однозначно показывают: страх и беспомощность рядовых солдат под Сталинградом не были главным бедствием армии. Штрафные части, вероятно, мало бы изменили ситуацию.

Напомним приведенную ранее цитату: за два дня целый полк потерял половину личного состава. А вот 1-й и 8-й отдельные штрафные батальоны Сталинградского фронта в 1942 году. потерялиИз 331 человек 209 получили ранения или погибли. В нештрафной части ежедневно терялось 25% личного состава, что привело к её расформированию. Штрафная часть потеряла 0,66% личного состава в день, действовав при этом на том же направлении. Причина такой разницы понятна: штрафную часть не возглавил полковник Проявенко или кто-то с его уровнем квалификации.

Возникает вопрос: с какой целью затевалась история со штрафниками? Из данных о потерях неясно, действительно ли их наказали, или же несчастных подчиненных Проявенко и его приближенных. Не лучше ли было назначить командирами этих штрафбатов бывших подчиненных Проявенко в прежний полк?

Заградотряды проявили себя более осмысленно. К 15 октября 1942 года по всему советско-германскому фронту задержали 140 755 военнослужащих, сбежавших с передовой. Это делалось не так кроваво, как иногда описывают. Только 1189 задержанных были расстреляны, менее 3 тысяч отправлены в штрафники, а 131 094 человека просто вернулись в свои части. Осенью 1942 года их там очень нуждались.

Как достичь результата «Ни шагу назад», не используя команду «Ни шагу назад».

Хотя Ставка направляла основную часть подкреплений в оборонительной части Сталинградской битвы к северу от Сталинграда для срезания немецкого клин у Волги, никаких успехов (кроме потерь) здесь не было. А вот в самом городе, который Генштаб считал нереальным к удержанию, с сентября 1942 года все вдруг пошло куда лучше, чем раньше. Это очень странно: Генштаб же не просто так считал, что город сам по себе не удержится. Из-за немецких обстрелов судов на Волге его было очень сложно подкреплять новыми силами. Отчего было их там с советской стороны порядка полусотни тысяч, меньше, чем у немецкой 6-й армии.

На севере Сталинграда у немцев отсутствовало всё необходимое, в том числе танки и численное превосходство. В самом городе 6-я армия имела больше людей и техники, чем 62-я армия Чуйкова. У Чуйкова также не было штрафных частей, поскольку они действовали к северу от города.

В Сталинграде с заградотрядами произошло необычное: в городских битвах они вели себя как обычные воинские подразделения, и вскоре окончательно стали таковыми. приходилосьБлагодаря небольшому количеству персонала особистов удавалось задержать до пятидесяти человек каждый день, даже в самые жаркие дни. Количество расстрелянных составляло один человек в сутки. К северу от города, где советские части наступали в степи, эти цифры были значительно больше.

Как произошло это? Погружение в источники указывает на отсутствие здесь каких-либо чудес. Чуйков действовал активно — и не только потому, что, в отличие от Еременко, более точно определяет направления главных ударов противника.

Он потребовал от войск занимать оборонительные позиции на расстоянии десятков метров от противника, а не сотен. Это помешало немецкой гаубичной артиллерии эффективно поддерживать вермахт огнём: разлет осколков снарядов грозил поразить собственные войска. Та же проблема возникла и у немецкой авиации, которая теперь могла действовать только по тылам 62-й армии (впрочем, неглубоко — до Волги было недалеко).

У немцев остались стрелковое оружие, батальонные минометы и лёгкие пушки прямой наводки — такие же имелись у советской стороны. Вермахт превосходил в квалифицированных артиллерийских офицерах (умеющих работать гаубицами по данным « рамИз-за среднего уровня подготовки командных кадров взаимодействие родов войск утратило эффективность, и наступление развалилось. В самой местности советские потери сравнялись с немецкими.

Несмотря на это, немцы постепенно продвигались вперед: северный фланг оставался незащищенным в открытой степи, подкрепления концентрировались в городе, а две трети советских сил направлялось на северный фланг, а не в Сталинград. К 19 ноября 1942 года немцы контролировали примерно 90% городской застройки.

Остальные 10% сыграли историческую роль: шестая армия была словно прикована к несчастливому для неё городу. От этого не смогла противодействовать ударам на север и юг от Сталинграда, что к 23 ноября 1942 года загнали её в окружение.

В итоге Красной армии удалось выполнить программу «Ни шагу назад!». Но это произошло не в местах работы штрафников и заградотрядов, а там, где их использовать было невозможно. В этих ситуациях применялось другое, настоящее «чудо-оружие» любой войны – умелый командующий.

Сталин, искренне мотивируя бойцов призывом к защите страны, полагал, что его срочные решения имеют важное значение. В действительности красноармейцы были неплохо мотивированы без указаний сверху. Иначе в документах НКВД не было бы фраз типа «По сути никем не управляемые бойцы пошли в атаку», а равно и потерь 50% личного состава за пару суток. Недостаточно мотивированные армии или бегут с поля боя, или останавливаются до достижения 25% потерь в сутки. Из опыта боев на западном фронте. известноАмериканские подразделения не могли атаковать, имея более чем 25% потерь личного состава.

В «ни шагу назад» решающее значение имела не сама формулировка «Ни шагу назад!», а продуманное руководство войсками Чуйкова и его подчиненных, а также разработанный двумя одаренными военными генералами план «Уран».