В июне определенного года в российской столице вспыхнуло восстание, главным участником которого выступило подразделение Вооруженных сил Российской Федерации. В середине июня того же месяца был подписан важный указ, изданный главой государства. Какие события последовали за этим и почему подобные происшествия повторялись?

В российской истории не раз происходили перевороты, которые с первого взгляда напоминают повторение пройденного. Однако, если рассмотреть их более детально, учитывая все аспекты, становится очевидно, что это восходящая спираль. Событие, произошедшее 375 лет назад, вместе с окружающей его ситуацией, является ярким тому примером.

К началу 1648 года на украинских землях царила нестабильность: население, утомленное польским владычеством, подняло восстание. Уже 8 июня 1648 года лидер повстанцев Богдан Хмельницкий обратился к русскому царю с письмом, в котором изъявил волю запорожских казаков перейти под московское правление. Ситуация была благоприятной: Польша переживала период политической и военной дезорганизации, а русская армия не смогла бы противостоять.

Алексей Михайлович, однако, не согласился на предложение Богдана Хмельницкого. Это, конечно, не сняло необходимости выполнить просьбу последнего: Алексей Тишайший всё же был вынужден взять Украину под своё покровительство. Просто это произошло не так бескровно в 1648 году, как просил украинский гетман, а через шесть лет — во время продолжительной и кровопролитной войны за Украину, которая началась только тогда, когда позиция западных соседей не оставила русскому царю иного выбора.

Историографы долго и бурно спорили о причинах, по которым Алексей Михайлович не согласился немедленно принять просьбу украинцев о присоединении. Это связано с тем, что она представляется противоречивой: в июне 1648 года, вскоре после разгрома поляков под Желтыми Водами, Польша находилась в упадке, а Россия была могущественна. Вызывает недоумение отказ в поддержке украинцев в период их силы и слабости поляков. Что послужило причиной отказа в столь выгодной ситуации? И почему, наоборот, через шесть лет, когда Польша значительно усилилась, была оказана долгожданная помощь?

Изучив события июня 1648 года в России – им исполнилось 375 лет, – можно глубже понять причины многолетнего сдержанности Кремля в отношении начала военных действий 1654–1667 годов.

Частно-государственный мятеж

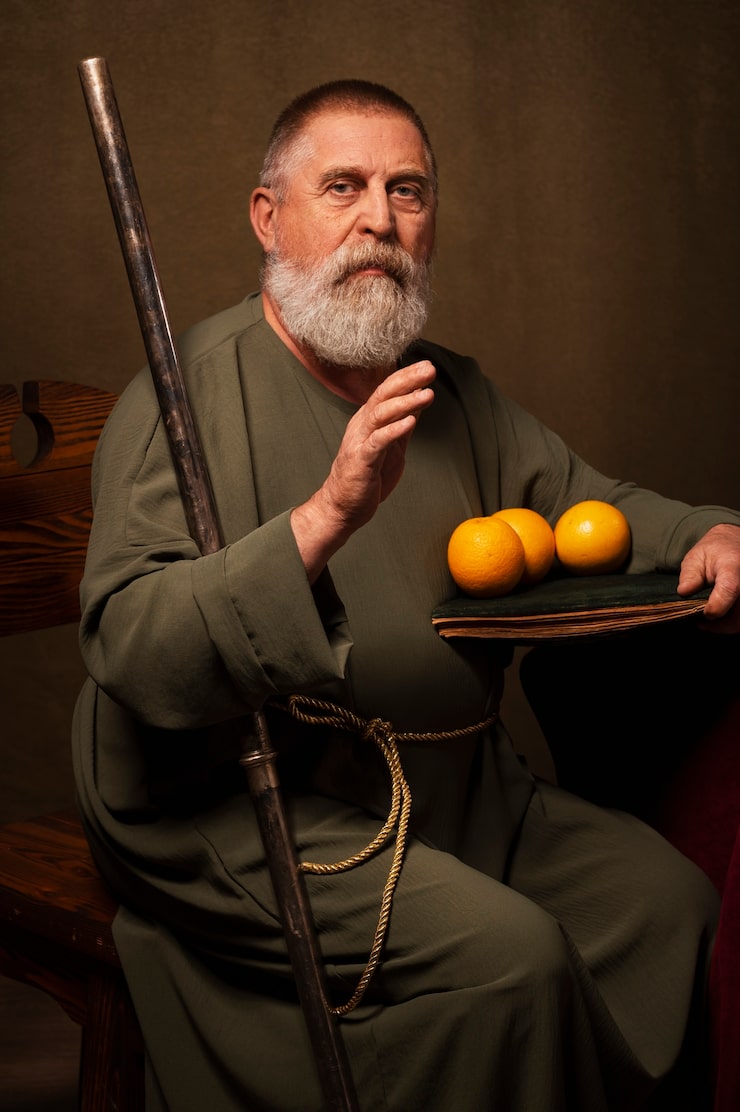

В то время Россией управлял царь Алексей Михайлович, получивший ироничное прозвище Тишайший. Как и подобает главе государства с таким титулом, его правление ознаменовалось многочисленными войнами, внутренними столкновениями и одновременным расширением границ страны. Однако эти события произошли позднее, поскольку в июне 1648 года царю было всего 19 лет. Значительное влияние на молодого правителя оказывал Борис Иванович Морозов, воспитатель Алексея Михайловича на протяжении пятнадцати лет, начиная с пятилетнего возраста.

Морозов являлся ярким образцом лицемера, умевшего использовать свое расположение при дворе для личного обогащения. На момент смерти в его собственности находилась треть тысячи деревень и сел, а также металлургические предприятия, заводы, соляные промыслы и другие предприятия.

Безусловно, столь деятельный человек не мог не размышлять о том, что его деловые методы позволяют внести изменения и в государственное управление. По всей видимости, наблюдая за успехами своих соляных предприятий, Борис решил поддержать инициативу Назара Чистого и перенести опыт на страну в целом и заменить целый ряд налогов соляным сбором — установив его значительно выше цены самой соли.

В те времена функциональность этого продукта существенно различалась от современной. Изначально без соли было затруднительно или не представлялось возможным долгосрочно сохранять как мясо (в виде солонины), что и другие продукты, без которых в XVII веке людям зимой грозила нехватка витаминов и цинга — например, квашеную капусту. Стоимость соли и так была значительной, поскольку ее добывали довольно трудоемким способом – испарением, преимущественно из артезианских вод с высоким содержанием соли. Такие источники встречались нечасто, а для выпаривания соли солоноватую воду нагревали дровами (климатические условия в России не позволяли использовать естественное тепло, как это делали в южной Европе того времени). Для получения тонны соли требовалось расходовать от 230 до 240 кубометров древесины.

Проект, получивший поддержку Морозова, хотя и был предложен другим государственным служащим, представлялся обоснованным. Отказ от приобретения соли был невозможен, поскольку самостоятельная добыча нереальна – вне зависимости от желания, налоги необходимо уплачивать. В то же время, нежелание платить налоги являлось распространенной особенностью среди населения страны в тот период.

Недостаточное внимание было уделено тому, что потребление соли на одного человека было схожим для всех социальных групп, в то время как их финансовые возможности существенно различались.

В результате увеличения в 1646 году пошлины на соль с пяти до 20 копеек за пуд и одновременной отмены прямых налогов, в частности, сборов на содержание стрельцов и гонцов, государство столкнулось с отказом потребителей от покупки соли. Продавцы засоленной волжской рыбы приостановили свою деятельность, что привело к снижению спроса на соль и резкому росту цен на рыбу в зимний период. Доходы от налогов на соль не увеличились, а прямые налоги, включая стрелецкие и ямские сборы, были упразднены. В бюджетной сфере возник дефицит, который не представлялось возможным восполнить посредством эмиссии рубля, поскольку в то время рубль еще не являлся нефиатной валютой и его выпуск был ограничен наличием импортного серебра в стране.

Морозов был одним из тех, кто стремился смягчить последствия произошедшего. В начале 1648 года было принято решение отказаться от повышенного соляного налога, однако возникла необходимость взыскания двухгодичной задолженности по ранее отмененным прямым налогам.

К 25 мая 1648 года (1 июня по новому стилю) конной процессии Алексея Михайловича, направлявшейся к его резиденции, жители Москвы преградили путь. Они попросили его отстранить Леонтия Плещеева, чиновника, чье имя наиболее часто ассоциировалось с злоупотреблениями. По сути, речь шла о незначительном эпизоде: Алексей Михайлович пообещал выполнить просьбу, и казалось бы, все было решено.

Суть заключалась в том, что некоторые представители элиты неверно поняли ситуацию. При царствовании было несколько придворных – друзей Плещеева. Вопреки словам государя, они на лошадях ворвались в толпу и начали избивать людей нагайками. Нагайка, как известно, при определенной сноровке может стать смертельным оружием, и, закономерно, эти придворные вскоре подверглись обстрелу камнями и бежали во дворец. Жители Москвы, следуя обычаям того времени, последовали за ними, чтобы совершить расправу.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на кажущийся локальный характер восстания, в нем приняли участие многочисленные стрельцы. Фактически, без их участия вопрос можно было бы разрешить, просто распустив восставших. Однако попытка разгона стрельцов представляла собой рискованное мероприятие.

Что послужило причиной восстания людей, существующих за счет государственных заказов? Все дело в том, что эта социальная категория дополнительно полагалась на сопутствующий доход — торговлю (одного жалования от государства для создания прочного состояния недостаточно). Введение соляных налогов нанесла ощутимый удар именно по торговле — не только рыбной, но и по торговле солью и всем сопутствующим товарам.

Поскольку существовала вероятность, что после этого произойдут погромы дворца и грабежи, было принято решение немедленно казнить Плещеева с целью усмирения народа.

Несмотря на то, что ситуация немного стабилизировалась, не до конца. Жители Плещеева самостоятельно лишили жизни палача. Опасаясь неблагоприятного исхода, Борис Морозов вышел на крыльцо своего дома и произнес перед собравшимися людьми речь, призванную смягчить их гнев. Толпа окружила его, и Морозову пришлось бежать, его дом был разграблен, как и дома других недоброжелателей, не вызвавшие симпатии у населения.

Подробно перечислять все грабежи и убийства, произошедшие в тот период, нецелесообразно. Стоит лишь указать, что жители отказывались расходиться от дворца, настаивая на выдаче Морозова, в то время как представители власти утверждали о неизвестном месте его нахождения и о неминуемой казни, если его обнаружат.

Несмотря на данные обещания, Морозова не подвергли смертной казни (хотя остальных, которых обещали народу, казнили), а отправили в Кирилло-Белозерский монастырь.

4 июня 1648 года впервые применили пиар-метод, который оказался эффективным на протяжении последующих столетий. После исполнения казни всех, кого требовало «народ», — в этом процессе стрельцы, являвшиеся госслужащими, сыграли важную роль, — была проведена первая кампания, направленная на формирование образа «царь хороший, бояре плохие».

Выйдя на площадь перед собравшимся народом, царь произнес: «Я глубоко сожалел, когда узнал о действиях Плещеева и Траханиотова, совершенных под моим именем, но вопреки моей воле. На их место назначены достойные и справедливые люди, которые будут судить без предвзятости и одинаково ко всем, за чем я лично буду осуществлять строгий контроль».

Относительно Морозова, Алексей Михайлович сообщил, что это его родственник, и признание его смерти будет для него болезненным, после чего он открыто расплакался. Реакция чиновника вызвала сочувствие у жителей, и они отказались от требований о его устранении.

Люди отреагировали таким образом не только из-за проявления эмоций главы государства. Решающую роль сыграло и его обещание больше не назначать Морозова на какие-либо должности, отправить его в отставку, а также списать задолженность по налогам на имущество и соли.

Театр верховного актера

Следует учитывать, что аналогичная методика продолжала применяться. В 1662 году произошла ситуация, имеющая сходные черты, однако на этот раз причиной волнений стали не соляные пошлины, а медь. Идея была более обоснованной: власти решили покрывать государственные расходы, следуя примеру 2022–2023 годов, привлекая для финансирования дефицита эмитированные денежные средства. Поскольку серебро в России еще не добывалось, чеканили монеты из меди. Разработчиком этой схемы был придворный Федор Ртищев – он не принадлежал к боярскому сословию, но, безусловно, являлся одним из самых влиятельных людей той эпохи в вопросах государственной политики.

Предложенная система была более логичной по сравнению с соляной, однако не в полной мере соответствовала особенностям мышления русского населения. В течение нескольких лет производители медных изделий начали широко выпускать денежные знаки из меди, которая была у них в наличии, что привело к снижению стоимости медных денег по отношению к серебру с соотношения один к одному до одного к пятнадцати. Произошел крах денежной системы — в наши дни подобное явление описывается термином «гиперинфляция.

После этого события был создан ремейк Соляного бунта: к царю в Коломенское прибыла группа людей, которая потребовала отмены чеканки медных монет и наказания виновных. За ними последовала вторая группа, более решительно настроенная, которая уже не обращалась к государю с просьбами, а выдвигала требования. Как и предсказывалось, последовала вооруженное столкновение: по словам современника, погибло 150 человек.

Первоначальные обещания, данные возмущенной группе граждан, были выполнены. Отказ от медной монеты, однако, привел к значительным экономическим проблемам, вызванным сокращением торговой активности из-за нехватки денежных средств. Федора Ртищева не убили, как того требовали восставшие, но отстранили от ключевой должности и назначили заместителем воспитателя молодого царевича Алексея – то есть отправили на пост, далекий от политической деятельности.

Последующий анализ обоих восстаний позволяет выделить ряд важных деталей. Прежде всего, основные причины, спровоцировавшие бунт – увеличение налога на соль в четыре раза и выпуск медной монеты – на самом деле были закреплены царскими указами. Хотя тогдашняя практика подразумевала: «Царь указал, бояре одобрили», очевидно, что это было лишь формальность.

Алексей Михайлович никогда не отличался снисходительностью по отношению к боярам. Увлеченный двумя популярными западными практиками того времени – астрологией и кровопусканием – он позволял себе проводить «профилактические» кровопускания в периоды, считавшиеся астрологически благоприятными. Бояре, в отличие от своего энергичного царя, были менее подвержены влиянию западных тенденций, поэтому не торопились подражать его модным самоистязаниям. В результате он приказал принудительно провести им кровопускание.

Невозможно воспринимать утверждение о правителе, противопоставляющем его и его окружение. В периоды благодушия для приближённых проводились так называемые «лечебные» кровопускания. Однако когда его настроение было недобрым, иностранные свидетельства о казнях, санкционированных им, производят впечатление написанного кровью.

Алексея Михайловича звали Тишайшим не из-за его мягкости. Следует признать, что значительное расширение территории государства – явление редкое для правления добродушных правителей. Скорее, это прозвище он получил из-за нежелания открыто проявлять твердость характера и постоянного стремления представать в глазах народа как человека, оказавшегося в сложной ситуации и страдающего от действий нерадивых бояр.

Алексей Михайлович убедительно играл, вероятно, благодаря своей любви к театру. Он сам был первым в России театралом, кто ввел подобную традицию в царских палатах. Так, патриарх Никон, проводивший церковную реформу, соответствующую идеям царя, однажды посчитал, что государство излишне нагло отбирает доходы у монастырей, и решил подать в отставку. Он ожидал, что Алексей Михайлович, известный своей мягкостью в общении, немедленно постарается уговорить его вернуться, и тогда Никон сможет отстоять монастырские средства.

Реальность оказалась гораздо сложнее. Алексей Михайлович даже не намерен был реагировать на это. Нет этого патриарха? Не стоит: его лишат сана, а до тех пор… будем продолжать собирать средства с монастырей. Более того, старообрядцев из монастырей, таких как Соловецкий, в случае упорства, будут казнить. Да, это не жестокий Никон отдавал приказы о казнях тех, кто выступал против «реформы Никона». Это делал тот самый Тишайший царь: одновременно с этими событиями он добился формального отстранения Никона от церковного служения у зарубежных иерархов восточной Церкви, которых пригласили в качестве нейтральных лиц для разрешения этого конфликта.

Зрительский успех пьесы, построенной по принципу «царь хороший, бояре плохие», оказался чрезвычайно высоким. В 1670-х годах даже предводитель восстания, пират и убийца Степка Разин, вел борьбу против власти, утверждая, что сражается исключительно против недоброжелательных бояр, чтобы освободить царя от их влияния.

Неизвлеченные уроки

Откровенно говоря, подобные восстания, как тот, что был описан ранее, служили каналом связи между народом и правительством. Таким образом, население стремилось довести свои тревоги до сведения главы государства. В свою очередь, глава государства пытался скрыть, что истинные причины «русского бунта, бессмысленного и беспощадного» напрямую связаны с решениями, которые он сам поддерживал. Эти решения были направлены на решение проблем, которые сами по себе были признаны приоритетными – например, пополнение бюджета во время соляного или медного бунта и тому подобное.

После подавления восстания царь неизменно издавал распоряжения, призванные продемонстрировать его близость к подданным и выполнение данных в ходе волнений обещаний. Ярким примером является июньский указ 1648 года, отменивший обязанность уплачивать определенные налоги. Однако на деле эти распоряжения были лишь отражением его собственных убеждений и корректировкой тех законов, которые он посчитал излишними для себя.

Аналогичную стратегию избрал монарх и во время «первой СВО» — украинского конфликта, длившегося с 1648 по 1667 год. Получив в июне 1648 года послание Богдана Хмельницкого, он не стал спешить с оказанием помощи. Причина тому?

Изначально правитель стремился удостовериться, что в его резиденции военнослужащие не будут вступать в тайные соглашения с частными лицами с целью организации нападений на дворцы и дома бояр. Кроме того, с момента вступления на престол в 1645 году Алексей Михайлович изучал возможность союза с Польшей против крымских татар, которые регулярно совершали набеги на русские земли с целью захвата людей в плен. Также, судя по имеющимся сведениям, русский царь мог получать информацию о том, что, подобно письмам, адресованным ему, Богдан Хмельницкий отправлял аналогичные послания и турецкому султану. Осознавая, что самостоятельно он не сможет долго противостоять Польше, энергичный казак был готов заключить соглашение даже с дьяволом, если уж Московское царство не желает его принять.

Почти через пять лет, в 1653 году, когда стало ясно, что поляки не торопятся с борьбой против татар (поскольку были заняты на территории Украины), царь неохотно одобрил Переяславскую раду. На этом собрании украинские представители сразу же попросили принять их в свое подданство. И только после этого он направил армию для оказания им помощи.

Правление Алексея Михайловича имеет немало интересных параллелей с современностью. Затянувшееся на протяжении многих лет урегулирование украинского вопроса, переход от состояния «ползучей войны» к мирному, привел к тому, что конфликт вызвал вторжение шведских войск – сильнейшей военной силы Европы того времени.

В конечном счете, война приобрела сложный характер и, лишь с точки зрения формальных критериев, продолжалась около десяти лет. Фактически же боевые действия затянулись на десятилетия, а Украина, сложившаяся по итогам этого периода к 1680-м годам, в исторических исследованиях получила яркое название «Руина»: численность населения в ряде регионов уменьшилась в значительной степени, шведы, турки и поляки, объединившись с местным населением, провели масштабные этнические чистки, еврейские погромы и подобные действия.

Никто из российских политиков не сделал выводов из произошедшего. В XVIII столетии русские монархи, подобно Алексею Михайловичу в прошлом, на протяжении многих лет затягивали процесс выведения Правобережной Украины из сферы влияния Польши. Что стало причиной исключительно кровавому противостоянию украинцев (еще без русской поддержки) и поляков. В итоге, конечно, все равно вмешиваться пришлось, поскольку терпеть избиение украинцев становилось объективно сложно.