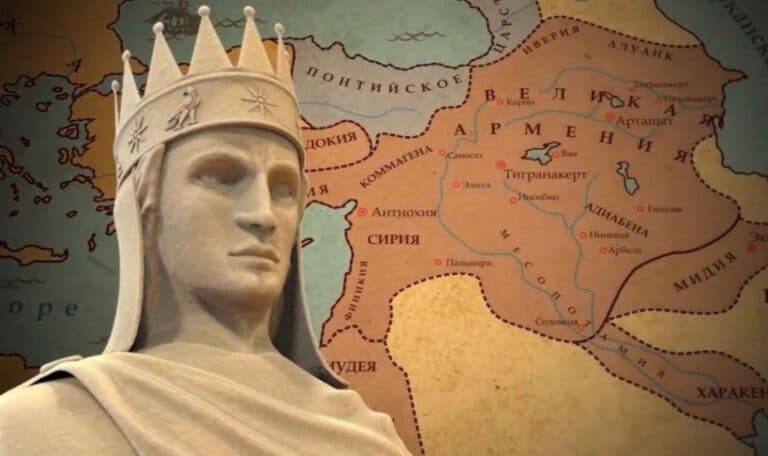

После падения великих эллинистических империй, созданных полководцами Александра Македонского, в начале I века до нашей эры на историческую сцену вышел новый претендент на всемирное господство. Его звали Тигран II, и он возглавлял небольшое армянское государство. Как и Александр в начале своего правления, у него были лишь ресурсы маленькой Македонии. Однако стартовые условия двух древних завоевателей значительно различались: Тигран начал свою карьеру заложником в чужом краю. Несмотря на это, он победил парфян, разгромил огромное Сирийское царство и создал собственную империю, простирающуюся от Средиземного моря до Каспийского и от Иудеи до Кавказа. Что же мы знаем об этом полководце и правителе, не побоявшемся бросить вызов самому Риму? Naked Science проводит расследование.

В 95 году до нашей эры на престол Великой Армении взошел Тигран II, четвертый царь династии Арташесидов. Это произошло не совсем традиционным образом, так как в конце II века до нашей эры армянский царь Артавазд I, старший сын основателя династии, продолжая политику завоеваний отца, столкнулся с Парфянским царством на территории современного Ирана. Некоторые историки утверждают, что именно парфяне вели завоевания, но сложно сказать, кто прав, так как оба государства в то время развивались преимущественно за счет войн. Источники по этому периоду не просты.

Сколько стоит царская свобода

Парфянский царь Митридат II около 120 года до нашей эры разгромил армянского царя Артавазду. Чтобы предотвратить дальнейшие конфликты с таким воинственным соседом, Митридат взял в заложники сына младшего брата Артавазда. В 115 году до нашей эры Артавазд умер, не оставив прямых наследников. Трон занял его брат, о котором известно только имя (Тигран I) и ближайшие родственники. Таким образом, в заложниках в Парфии находился уже сын царя — будущий Тигран Великий.

Предполагается, что Митридат II возвел на армянский престол Тиграна II, желая заключить династический брак между одной из своих дочерей и бывшим пленником. Возможно, таковой план у Митридата был, но реальность сложилась иначе. Став царем, Тигран выкупился, отдав парфянам… словам Страбона, «70 долин в Армении».

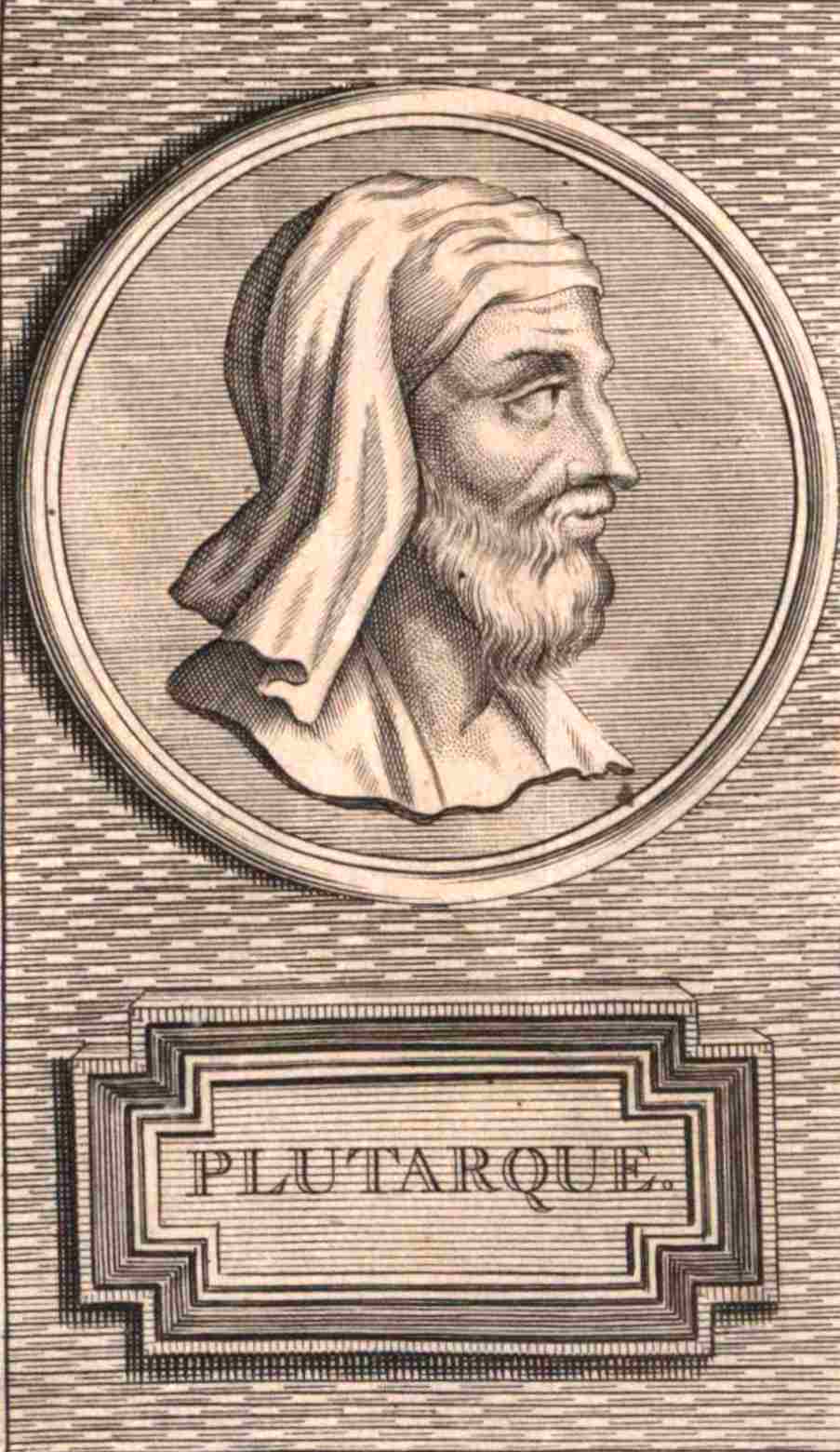

Отвлечёмся ненадолго от истории начинающего правителя и поговорим о источниках информации об этой эпохе. Важно отметить, что всё, что известно о Тигране Великом, взято из римских источников. Авторы некоторых из них настроены негативно по отношению к царю Великой Армении (например, Аппиан или Плутарх) — как покажем дальше, причин любить его у римлян не было. Средневековый армянский историк Мовсес Хоренаци использует в основном труды римско-иудейского историка Иосифа Флавия и слегка модифицирует их при пересказе.

Карта Передней Азии и Закавказья того времени была разнообразна. Царь Парфии, получив выкуп от Тиграна и заключив мир с ним, сосредоточился на остатках государства Селевкидов (Сирийского царства). Понтийское царство (большая его часть находилась в Малой Азии) всё больше приближалось к войне с Римской республикой. КиликииВ Малой Азии, которая формально находилась под властью Рима, разгулялся пиратский беспредел. Сам Рим был в опасности. гражданской войны.

А вот долины придется вернуть!

К этому моменту Тигран, четвертый из Арташесидов, начал завоевывать свою империю, начав с земель, купленных у парфянского царя. В 94 году до нашей эры он заключил военно-политический союз с могущественным понтийским правителем Митридатом VI Евпатором, взяв в жены его дочь Клеопатру. С таким союзником (от которого ему требовалось не помощь, а невмешательство) Тигран в 91–85 годах до нашей эры разгромил парфян в нескольких битвах. Помимо возвращения тех самых 70 армянских долин, он захватил территории современных Восточной Сирии и Северного Ирака. Также по мирному договору ему был присвоен титул. «царя царей».

После этого сведения из источников расходятся. Римские историки не особо уделяли внимания деталям подчинения Тиграном II новых земель. Великая Армения оказывается в античных источниках тогда, когда уже стала крупнейшей державой Ближнего Востока, и столкновение с Римом становится неизбежным.

После победы над Парфией в 85 году до нашей эры и присоединения Сирии и Финикии (83 год до нашей эры) армянское царство Тиграна стало могущественной державой. Точно как происходило это присоединение, неизвестно. Большинство источников утверждают о завоевании этих земель Тиграном. Гней Помпей ТрогПовествует о том, что сирийцы пригласили Тиграна и добровольно приняли его власть. Необычное явление для того времени, когда предпочитали сражаться, а не сдаваться, верно? Помпей Трог жил в первом веке до нашей эры, так что его сведения могли быть актуальными, но нам известны лишь через пересказ римского историка Юстина, жившего значительно позже (II–III века нашей эры).

Предположим, мы не поверили Помпею Трогу и решили, что Тигран завоевал Сирийское царство. Обратимся к другим источникам. Аппиан утверждает, что царь Сирии из рода Селевкидов Антиох X Евсеб погиб во время этого завоевания в 83 году до нашей эры. Иосиф Флавий же утверждает, что сирийский правитель погиб в сражении с парфянами около 90 года до нашей эры. Современный историк Рубен Манасерян в своей… работеВ сочинениях о завоеваниях Тиграна говорится, что Аппиан ошибается относительно года смерти Антиоха X, и описание им Сирии того времени также содержит другие неточности.

Смерть Антиоха X в битве с парфянами привела к восшествию на престол Филиппа I, ставленника парфян. Местные жители не одобрили нового правителя, что породило дворцовые интриги. Элиты, недовольные Филиппом, могли обратиться за помощью к Тиграну. В то же время сторонники парфянского ставленника оказывали сопротивление, как отмечают Иосиф Флавий и Страбон. Обе версии сходятся в том, что армянского правителя действительно пригласили в Сирийское царство. Однако на пути его стояло военное противостояние.

Грузимся и едем

К середине 70-х годов до нашей эры Тигран Великий становится самым могущественным правителем Передней Азии и Закавказья. Размах созданного им государства заметен на карте — оно в несколько раз больше территории Армении, на престол которой он взошёл в 95 году до нашей эры. Достигнув такого результата, Тигран уделяет больше внимания государственному управлению. Его внутренняя политика была довольно своеобразна: значительное место в ней занимало переселение покоренных или принесших присягу народов.

Это не новость для Тиграна, подобное практиковал еще его дед Арташес I. Ему требовалось заселить довольно малолюдное Армянское нагорье. Однако при внуке переселения приняли совсем другие масштабы. Жителей Иудеи, Каппадокии, Киликии, финикийцев и арабов (арабские племена принесли клятву Тиграну после разгрома парфян) насильственно переправляли на новые места: Армавира до строящейся столицы империи — Тигранакерта.

Переселение и смешение народов сделали Армению Тиграна II своеобразным скрещением западных и восточных культур. Сам царь склонялся к эллинистическим, западным традициям, ограничивая влияние восточных, иранских. В духе эллинистической традиции воздвиг свою новую столицу. При нем это была уже третья столица Великой Армении после Арташата и Антиохии (ныне турецкий город Антакья на побережье Средиземного моря): правитель переносил резиденцию с каждым новым завоеванием.

Возведение Тигранакерта к юго-западу от озера Ван (современная Турция) ознаменовало апогей империи Тиграна. Военные действия продолжались по периферии, и царь лично руководил кампаниями, невзирая на солидный возраст. В целом складывается впечатление, что он завершил формирование государства и сосредоточился на устройстве мирной жизни, не заметив важный момент.

Чем может обернуться помощь родственнику

Понтийский царь и зять Тиграна Митридата VI Евпатора сражался с Римом уже давно. В определённый момент ему оказывал помощь армянский правитель, который одержал… КаппадокиюСыну Митридата принадлежало правление Понт, но в основном Понт воевал с Римом самостоятельно. Военные кампании, получившие в истории название Митридатовых войн, некоторое время шли с переменным успехом. В 74 году до нашей эры правитель понтийцев, по мнению Рима, действовал слишком смело, и против него выступил консул Луций Лициний Лукулл с легионами.

В наше время его помнят больше за пиры, которые устраивал для избирателей в Риме, желая получить власть. Но ещё молодым человеком он проявил храбрость на поле боя, а став полководцем, неоднократно побеждал сильных противников.

В 72 году до нашей эры он одержал победу над войсками Понта, Митридат Евпатор бежал и искал убежища у Тиграна Великого в Тигранакёрте.

В данный момент историкам непросто понять позицию Тиграна. С одной стороны, помощи Митридату он явно не предоставлял, но с другой — принял тестя, зная, что Лукулл потребует его выдачи, что и случилось в 70 году до нашей эры. Рим объявил войну Армении.

В 69 году до нашей эры Лукулл пересек Евфрат, прошел по армянской провинции Софену, переправился через Тигр и достиг Тигранакерта. Далее источники опять-таки наполняются противоречиями и искажениями.

Аппиан утверждаетПод началом Лукулла действовали всего два легиона (примерно десять тысяч человек) и пятьсот всадников. Силы и намерения Тиграна охарактеризованы так:

Тигран, собрав 250 тысяч пехоты и около 50 тысяч всадников, отправил около 6 тысяч человек в Тигранакерт. Прорвавшись через укрепления римлян к гарнизону, они взяли жену царя и вернулись. С остальными войсками Тигран двинулся на Лукулла. Митридат советовал ему не сражаться с римлянами, а обходя их только конницей и опустошая землю, довести их до голода так же, как сам он под Кизиком был истощен Лукуллом и потерял без битвы все своё войско. Тигран, насмехаясь над таким военным планом, двинулся вперед, готовясь к сражению. Увидев малочисленность римлян, сказал о них с насмешкой: «Если это послы, то их много, если же враги, то их чересчур мало».

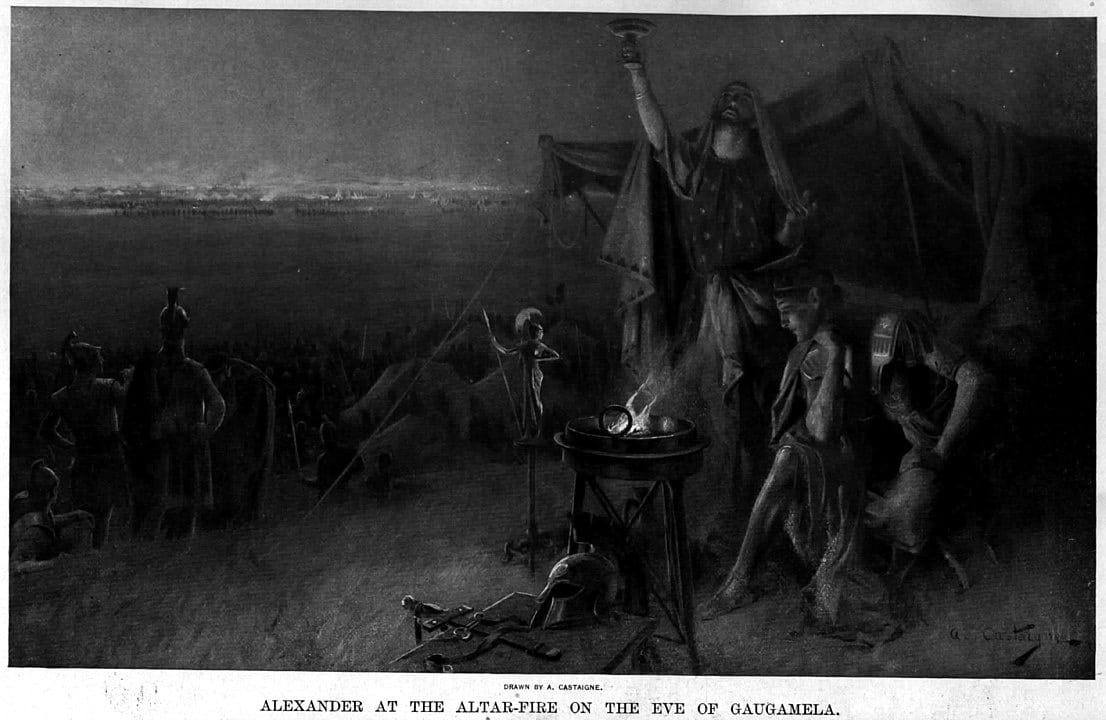

Два легиона той эпохи — это меньше десяти тысяч человек. Конечно, мы помним соотношение сторон и потери в сражениях при Иссе или Гавгамелах, но обычно результатом тех битв называют военный гений Александра Великого. Лукулл был превосходным полководцем, но не таким, как Александр Македонский. Противник к тому времени уже продемонстрировал свои таланты всей Передней Азии и Закавказью.

Зачем тебе жаловать, язычник, пиши ещё!

Обратимся к другим источникам. Плутарх полагалПод стены Тигранакерта Лукулл прибыл с 24 когортами (примерно 10 тысячами воинов, как у Аппиана), 3 тысячами всадников и тысячей пращников. Его оценки сил армянской стороны: 150 тысяч пехоты, 55 тысяч всадников и 20 тысяч пращников. Такое же соотношение, что и у Аппиана, совершенно нереалистичное.

Существуют ещё сведения. Мемнон Гераклейский. указываетФлегонт из Тралл и армянский историк сообщают о численности армии Тиграна — около 80 тысяч воинов. Флегонт указывает на 40 тысяч пехоты и 30 тысяч всадников. Оба источника предполагают, что к двум легионам Лукулла присоединились союзнические силы (например, от каппадокийского правителя). В результате силы сторон сравниваются.

Историки обычно полагают, что Плутарх предоставил наиболее достоверные сведения, так как он использовал римские первоисточники — работы Саллюстия и Тита Ливия, основанные на официальных донесениях Лукулла в Сенат. Плутарх мог ошибаться, следуя предшественникам. Например, если Лукулл исказил данные в своих донесениях. Победа двух легионов над 200 тысячами врагов звучит убедительнее, чем при равных силах.

Плутарх проявляет заметную субъективность в описании войны с Тиграном в биографии Лукулла. Так, о встрече «царя царей» и посланца Лукулла, требовавшего отдать Митридата, он пишет: «Тигран старался сохранять спокойствие и искусственную улыбку, но присутствующие заметили, насколько его потрясла прямота речи этого юноши. Едва ли не впервые ему довелось услышать голос свободного человека — впервые за двадцать пять лет правления, или, вернее, издевательств над народами».

По отрывку очевидно, чьей стороне автор симпатизирует, что важно учитывать при чтении. В те 25 лет Рим разрушил немало государств, обратив большое их количество жителей в рабов. В связи с этим рассуждения о «глумлении над народами» в отношении другого современного Риму государства кажутся односторонними.

Начало конца империи

Ход битвы при Тигранакерте 6 октября 69 года до нашей эры источники описывают запутанно. Однако нас интересует исход сражения и его последствия. Независимо от того, кто из источников прав, итог известен: поле боя осталось за римлянами. Тигран и Митридат с остатками войска бежали, а жители Тигранакерта, большинство из которых были насильственно переселены в этот город, открыли перед Лукуллом ворота армянской столицы. Это стало началом конца империи Тиграна Великого.

Может показаться странным, что не говорим о потерях сторон. Проблема в отсутствии хотя бы отдаленно достоверных данных. Плутарх утверждает о 100 тысячах погибших армянских пехотинцев и немногих выживших конников, а римляне потеряли пять убитыми и около ста ранеными. Да, при Иссе войско Александра Великого потеряло около 500 человек против 50 тысяч персов, а при Гавгамелах – 1200 против 30–40 тысяч. Но все же не пять человек против 100 тысяч, как докладывал Лукулл. Приписки о потерях противника в военных документах появились примерно тогда же, когда и первые документы такого рода.

Последующие события свидетельствуют о том, что с потерями дело обстояло иначе. После традиционного грабежа Тигранакерт Лукулл отправился за Тиграном и Митридатом. В случае столь значительных потерь последними, как пишет Плутарх, целью римлян должен был стать Арташат — одна из прежних столиц Великой Армении. Но вновь что-то пошло не так. Существуют две версии событий.

Первая повествует о том, что в сентябре 68 года до нашей эры Тигран II при содействии Митридата Евпатора разгромил войско Лукулла в решающем сражении. Подтвердить эту гипотезу может лишь лаконичное… упоминаниеО событии Дионом Кассием известно две версии. Вторая не менее интересна: по ней Лукулл успешно преследовал армяно-понтийскую армию, но ему помешали наступившие холода. Идея «генерала Мороза», влияющего на ход кампании, — древняя. Как обычно, мешает это почему-то только одной стороне. В любом случае противостояние прекратилось, потому что Лукулла Сенат призвал в Рим.

После ухода римлян Тигран II возглавил поход в Малую Азию и добился успеха. Но эти военные успехи уже не имели серьезного значения. Сын царя, Тигран-младший, поднял восстание против отца. Царь разгромил войско сына, но тот попросил помощи у Рима, которая была оказана: в 66 году до нашей эры Помпей Великий привел в Армению 50-тысячное войско.

Ввиду восстания парфян против власти Тиграна подстрекателей Римом положение оказалось крайне тяжелым: вести войну на два фронта, при этом против сильнейшего полководца своего времени, было почти невозможно, и шансов на благополучный исход было мало. Армянский «царь царей», шахиншах, подписал предложенный Помпеем мирный договор. Согласно ему Тигран утрачивал все парфянские земли, Сирию, Киликию и должен был выплатить шесть тысяч талантов серебром.

Его также принудили отдать Тиграну-младшему (после этого некоторое время считался соправителем отца) часть армянских земель. Через время мятежный принц восстал против Рима, его казнили, а земли вернули Тиграну II. В конце жизни полководец и завоеватель почти десяти лет отстранился от власти, дав управлять сыну, будущему царю Артавазду II, и умер в 55 году до н. э. в возрасте 85 лет.

В духе Плутарха: отрывок из сравнительных биографий

С самого начала сравнили Тиграна II с Александром Македонским. Различия у них были сразу заметны: Александр стал царем в двадцать лет, а Тигран — в сорок пять. Первый получил власть без каких-либо обязательств, второй же начал царствование в качестве заложника в сильной империи. Тем не менее оба завоевали обширные территории и сражались против серьезных противников.

Персия достигла огромных размеров не из-за слабости правителей, а вследствие поражения от Александра. Начальная ситуация Тиграна, как мы уже говорили, не была мирной и безобидной; подобно этому ни одно государство того времени не было таковым. Через несколько десятков лет Парфия разгромила римские легионы под командованием КрассомТакое значит, что и она – серьёзная сила. Только весьма одарённые полководцы могли создать грандиозные империи из земель таких противников. Тиграну это удалось.

Хотя Александр не увидел падения своей империи при жизни, сравнивать прямое расхождения в возрасте и длительности правления затруднительно: македонский царь умер в 32 года, управляя значительно меньше своего армянского коллеги. Тем не менее, изучая историю его империи, можно попытаться понять причины непродолжительного существования царства Тиграна на максимальной территории.

Можно выделить три причины. Две связаны с управлением. Рассмотрим первую. Внимательное изучение источников показывает, что Тигран успевает воевать везде: упоминаются имена его полководцев, но те выступают скорее помощниками, чем самостоятельными тактиками. В то время как полководцы Александра по мере расширения империи ведут боевые действия самостоятельно.

Доживония Александра держалась империя — рядом с ним служили люди, лично ему преданные. После смерти государство развалилось в войнах диадохов, хоть и пытался этому противостоять Антигон Одноглазый.

Тигран не окружал себя подобными людьми. Плутарх упоминает о том, что армянский царь при правлении использовал восточные обычаи: интриги, столкновения интересов и прочее. Как уже отмечалось, Тигран стремился эллинизировать свое царство, но стиль управления мог быть восточным, иранским. Возможно, поэтому он не выделял особо кого-либо из полководцев, опасаясь, что тот по восточной традиции попытается сместить власть. Из-за этого рядом с ним не оказалось лично преданных ему способных военачальников.

Александр управлял завоеванными территориями проще: принимал клятвы верности от местной знати, оставлял своих людей для контроля и позволял населению жить так же, как прежде — только в составе его империи. Со временем он набирал из местных жителей даже фалангистов, замещая македонцев, которые возвращались домой или погибали. Но служба была добровольной (даже с конкурсом), а изменения касались отдельных людей, а не целых сообществ.

Тигран относился к покоренным народам иначе. Представлял свою империю определенным образом, и для воплощения этого образа требовались люди. Пригнать рабов на строительство города — одно дело, а переселить часть народа — совсем другое. В Ветхом завете описано не одно такое принудительное переселение и его печальные итоги. У Тиграна тоже все плохо закончилось. Именно представители переселенных народов, недовольные своей судьбой, открыли перед Лукуллом ворота Тигранакерта.

Трудно утверждать наверняка: если бы Тигран собрал вокруг себя верных военачальников и не переселял народы, его империя могла бы просуществовать дольше. Причин падения было множество, мы выделили лишь основные различия, которые можно найти в источниках. Мы упомянули три причины, но назвали только две. Третья причина — Рим. Великая империя находилась в расцвете. У Тиграна не было шансов избежать столкновения с ней: рано или поздно римляне пришли бы на землю его царства и завоевали бы всё, до чего могли бы дотянуться.

Безусловно, можно утверждать, что Тиграну следовало применить тактику Митридата Евпатора: избегать прямого столкновения с римлянами, прерывая их связи кавалерией и разгромив их, истощив голодом и жаждой. Однако это скорее теоретический подход: парфяне, действовавшие таким образом против армии Красса, обладали большим преимуществом в малонаселённой предпольеДля уничтожения армянских войск Тигран мог бы использовать то оружие, которое было бы способно причинить ущерб легионерам. Наиболее густонаселённые регионы Великой Армении располагались близко к римлянам, поэтому этот метод Тиграну был неприменим.

Тигран Великий, по словам Диона Кассия, был для римлян очень трудным противником. Возможно, его государство было бы еще более могущественным, если бы ему не пришлось сражаться с таким сильным врагом, как Рим времен Помпея и Цезаря.