Много лет ответ на этот ключевой вопрос формировали под влиянием политических интересов. Сначала акцентировали «преимущества социалистического строя». Позднее, после его распада, победу связывали с «героизмом и патриотизмом народа», что, безусловно, имело место, как и у многих народов на протяжении веков, но само по себе никогда не приносило военной победы. Реальные причины советской победы все время оставались в тени.

Прояснить их необходимо: если бы это произошло раньше, многие войны после Второй мировой прошли бы быстрее и легче.

Советский Союз: противостояние с Германией.

В 1939 году для наблюдателя извне исход войны между Германией и СССР оставался весьма сомнительным. В 1941 году все были уверены в скорой немецкой победе до такой степени, что англичане, предлагая советскому руководству союз, уже 23 июня начали разрабатывать планы бомбежки Баку, предполагая его скорый захват немцами. Такую же точку зрения разделяли американцы и все остальные – от простых граждан до руководителей государств и разведывательных служб.

Вернёмся в наши дни и спросим человека на улице: отчего же СССР победил, где ошиблись западные разведки, армии и лидеры? Наиболее подкованные ответят: у Москвы было намного больше солдат и оружия. Немудрено, что Германия проиграла. Некоторые историки, например Алексей Исаев, говорят по существу то же самое, только терминологически изящнее: Советский Союз проводил постоянную мобилизацию, а Германия до 1943 года пыталась воевать без неё, из-за чего и было неизбежно поражение.

В 1913 году численность населения России составляла 175 миллионов человек, а Германии — 68 миллионов. К моменту начала Второй мировой войны СССР насчитывал 195 миллионов жителей, Германия — 80 миллионов. В границах 1939 года соотношение составляло 2,4 к 1 в пользу СССР.

В случае войны с Россией только на суше в 1914 году Германия могла бы ее практически наверняка разгромить. Тогда нашей стране было уже непросто — хотя лишь часть армий врагов воевала на Востоке. Победу в XX веке не добывали числом людей, без превосходства в оружии и снарядах вас разобьют, даже если у вас будет по пять солдат на одного у противника. Промышленное преимущество Германии над нашей страной в этот момент было неоспоримым, гораздо большее, чем через двадцать лет спустя.

Жесткость правил Первой войны во Второй усугубилась: война моторов нуждается в господстве на передовой промпроизводства. А вплоть до 22 июня всё шло у нас неважно: немцы… плавили Производство стали и чугуна увеличилось. По выпуску двигателей СССР отставал от Германии вдвое. Такой исход был неизбежен: Германия была самой индустриально развитой страной Европы, а СССР — с серьёзными экономическими трудностями. Когда граждане… писали В ЦК накануне войны: «У детей наблюдается сильное истощение» — это было не шутка. Нельзя опережать кого-либо в производстве двигателей или стали, если у детей нет еды.

Из-за дефицита продовольствия СССР придерживал большое количество людей в сельской местности. 49,3 Если бы количество занятых (менее миллиона) было ниже, хроническое недоедание населения перешло бы в голод с постоянной депопуляцией. На промышленных рабочих нас меньше, чем у немцев: 13,7 миллиона у нас и 15,1 — у них. Меньшее число рабочих означает меньшую продукцию. А если у вас дефицит оружия, то перманентная мобилизация не поможет: призыв людей, которых не прикрывают пушки и танки, на боевые действия не повлияет.

Экономика влияет не только на производственные показатели. В 1900 году средний рост немца и русского был одинаковым, а к 1941 году средний рост немцев… стал Больше на шесть сантиметров. Все советские военные руководители солидарны. оценивают Красноармейцы были существенно слабее немецких солдат с точки зрения физической силы, что являлось серьезным препятствием в боевых действиях. Давид по росту уступал Голиафу даже буквально.

Все дело в преимуществах социалистического строя?

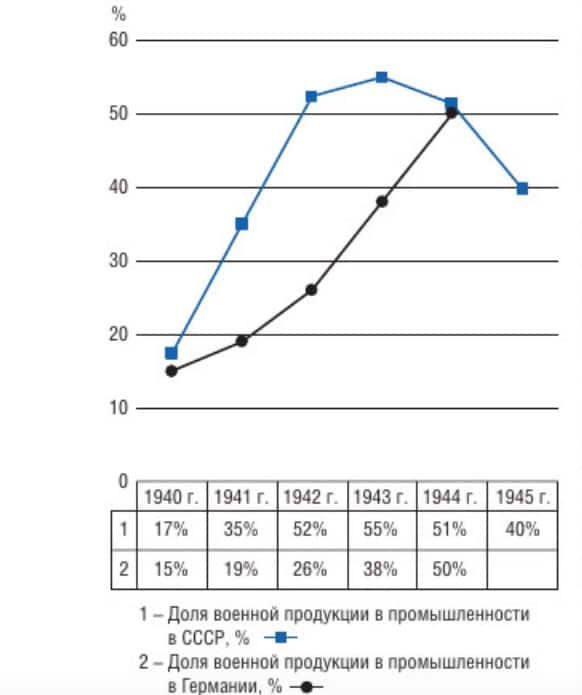

Открыв книги о войне, изданные при СССР, этот вопрос представлялся простым. Большевики разумнее распределяли ресурсы: на военные цели шла значительно большая часть промышленного выпуска, чем в Германии. На графике это выглядит стройно и логично, но задумчивость разрушает эту картину. В 1940 году Германия участвует в мировой войне, а мы — нет, однако доля военной продукции у нас выше. Как так?

Другой вопрос: капиталистический строй не знал необходимости перенаправлять промышленность на военные нужды во время войны? Судя по графику, все же догадывался: немцы в 1944 году достигли того же уровня милитаризации экономики, что и мы. А в Первую мировую, при том же капитализме, сделали это уже в первый год боевых действий. Так почему во Вторую мировую такое произошло только в 1944-м, а не во второй половине 1941 года, как у нас?

Достоверный историк не примет версию о социалистическом строе как причину победы: на графиках ясно, что в 1944 году немцы превзошли нас по выпуску вооружений. В том же году мы выпустили по ним 0,7 миллиона тонн снарядов и мин, а против нас — миллион. Несложно обратиться к немецким источникам и узнать: Гитлер… просто не начинал Вплоть до 1 января 1942 года военпром функционировал с учётом мирных потребностей.

Такое не делал по одной простой причине: русское государство казалось ему слабым и варварским. говоря языком XXI века«Нигерией, только со снегом». Любой читатель может сегодня ознакомиться с этой точкой зрения, полистав западную прессу. Гитлер пошел дальше и прямо сообщил своим военным: у русских гнилое государство, достаточно пнуть, чтобы оно развалилось. Каким оно станет завтра, он не знает. Поэтому пинать нужно как можно скорее.

Из этого следует: Германию победил вовсе не социалистический строй. Немецкие ошибки, вызванные отсутствием действенной разведки в России, никак не связаны с социализмом. В противном случае пришлось бы списывать на социализм аналогичные провалы Карла XII и Наполеона.

Нельзя приписывать победу традиционному западному высокомерию относительно славянских солдат — белых нигерийцев. Хотя СССР до войны был милитаризован сильнее Германии и до 1944 года не могла его в этом превзойти, немцы вполне громили советскую армию в 1941-м и 1942 годах. Немцы за первые 14 месяцев войны зашли на территории СССР дальше, чем советские войска смогли зайти на территорию Германии в последние 14 месяцев войны.

Коlossalная недооценка способностей русских воевать не помешала немцам добиться таких сильных побед, что при равных размерах стран – завоевали бы нашу страну. По этой причине причины советской победы кроются не только в высочайшей милитаризации общества и большом производстве качественного оружия и боеприпасов. Это условие было необходимо, но недостаточно. Достаточное условие нужно найти где-то между 22 июня 1941 года и переломом во Второй мировой войне. Что же это?

Чтобы разобраться с переломом на фронте, нужно наблюдать за ним.

В затяжной войне успех не в количестве оружия и людей у сторон, а в том, как быстро эти ресурсы истощаются. Кто теряет их быстрее, становится для противника слабее. Медленный расход ресурсов ведет к победе.

Разделив советско-германскую войну по периодам с этой точки зрения, получаем три принципиально разных этапа. Первый начался 22 июня 1941 года. В этот момент Красная армия формально превосходила немецкую по танкам и самолетам. Но несла такие огромные потери, что к концу 1941 года немцы перегнали её по этому показателю. Например, в вермахте на 22 июня было 5,6 В фашистских частях насчитывалось тысяча человек, в рядах РККА — свыше двадцати двух тысяч (1 к 4). К началу 1942 года — 5,5 Равное соотношение в четыре тысячи единиц (1,4 к 1) стало недействительным. Ситуация кардинально сдвинулась, и прямо на фронте иногда меняла свои черты. две тысячи Насчитывалось меньше пары с небольшим тысяч исправных танков и самоходных артиллерийских установок по сравнению с исправными машинами противника.

Чтобы понять, увеличивается или уменьшается боеспособность армий, нужно смотреть не только на технику. Если танки производятся быстро, а танкисты гибнут с такой же скоростью, то количество танков может быть большим. Однако экипажи будут воевать неэффективно. Точную картину войны можно составить по безвозвратным потерям в людях (убитые и пленные).

В период с начала войны по сентябрь 1941 года РККА понесла около двух миллионов потерь, а в октябре-декабре еще 0,9 миллиона. Вермахт и СС потеряли соответственно ~0,2 и 0,12 миллиона. При этом необходимо учитывать, что у немцев помимо Вермахта и СС были и другие части, поэтому фактические потери последнего следует умножить на 1,1.

С начала сентября по конец месяца немцы лишались одного солдата на девятерых советских бойцов. С первого октября эта потеря сократилась до одного солдата на 7,5 советских бойцов. В советской статистике исключены цифры погибших от болезней, несчастных случаев и расстрелянных по приговорам трибуналов (150 тысяч за квартал), чего не делали немцы, считая эти цифры незначительными.

В 1942 году ситуация улучшилась: в первом квартале погибло 0,64 миллиона человек, во втором — 0,82, в третьем — 1,17, в четвертом — 0,48 миллиона. Потери сократились примерно с 15 тысяч в сутки до восьми тысяч. В 1943 году потери немного увеличились, а в 1944 и особенно 1945 годах — снизились.

Данный график важен для полного понимания истории войны на Востоке. Соотношение потерь здесь изменено: немецкие цифры увеличены на десять процентов, чтобы учесть потери люфтваффе и других формирований, не входивших в состав вермахта и СС.

На графике заметно три ключевых поворотных момента войны с Германией: зима 1941-1942 годов, поздняя осень — зима 1942-1943 годов и лето 1944 года. Каждое из этих событий подробно изучено: Московская битва (с назначением Жукова на пост командующего с советской стороны), Сталинградская битва (после перехода в контрнаступление) и операция «Багратион».

Определив по количеству потерь переломные моменты сражений войны, осталось уяснить причину этих моментов.

В военной сфере разум может разобраться, но вести боевые действия — это трудная задача.

Непонимание сути войны мешает постичь как военную историю, так и современные конфликты. Часто говорят: «нет ума — штурмуй дома», но молчат о том, что «нет ума — сдавайся тогда». Вторая фраза более точна, ведь войну и вооруженное насилие люди воспринимают просто как разрушение с помощью оружия и солдат, будто это всего лишь функция от числа их количества.

Действительность войны отличается от этого заявления. В мае 1940 года у Гитлера было меньше вооружения и солдат, чем у англичан и французов во Франции. В 1941 году СССР перебросил через армию в разы больше людей и оружия, чем Германия. Ни в одном случае это количество не принесло победы — таких примеров много.

Настоящая война (в отличие от индивидуальных схваток) — это соревнование ума полководцев. Французы и англичане в 1940-м не знали, где ударят немцы и как будут действовать. Красная армия вообще встретила 22 июня… не осознаваяНемецкие поражения произошли из-за стратегических ошибок, а не потому, что танки или солдаты были слабее.

Аналогичным образом потерпела поражение в войне против СССР гитлеровская Германия. «Директива №2»Верховный главнокомандующий до 30 сентября 1941 года вел войну с Германией, полагаясь на контрудары.

Сталин, будучи политическим лидером, а не военным, считал оптимальной формой ведения борьбы нанесение ударов по противнику в момент его наступления, когда тот пытается захватить что-то, но еще не остановился. Его убеждал, что это позволит сократить число городов и территорий, которые теряет страна, и одновременно избежать сложной формы деятельности – наступления на обороняющегося противника.

В обычных боевых условиях профессиональные солдаты должны были бы донести до руководителя мысль о том, что в армии путь, кажущийся на первый взгляд самым легким, редко таковым оказывается в действительности. А то, что кажется самым трудным, часто самым коротким путем ведет к победе. В этом Георгий Жуков летом 1941 года проинформировал Сталина. говорилНе нужно стараться занять Киев, — говорил он, — город находится в трудном положении. Нужно отойти с войсками за Днепр и подготовиться к защите. Контратаки следует проводить только если есть время для надлежащей подготовки.

Слова начальника Генштаба о том, что «Киев придется сдавать», нравятся политiку крайне плохо. После подобных высказываний Жуков покидает свою должность. вылетел.

Опыт показывает неприемлемость постановки войскам задач, выполнить которые невозможно. Практика назначения невыполнимых заданий кроме потерь, истощения сил и подрыва боевого духа ничему не приводит. В этом убедились неоднократно… Лично считаю целесообразным реже проводить наступательные бои, операции, не истощаться мелкими сражениями, а накопив силы, средства, осуществить более масштабные операции… Общая обстановка может вынудить Главное Командование к скорейшему проведению операции. В таком случае командующий, организующий операцию, должен проявить мужество и доложить Ставке или высшей инстанции о неготовности проведения операции.

Из выступления В декабре 1945 года Жуков участвовал в одной из конференций по суммированию опыта боевых действий.

Командующие фронтами, как Конев и некоторые другие, Сталину не возражали против того, чтобы Киев оставлять. не окружилиИз-за того что из этого места не ушли вовремя, конечно). Работать с ними поэтому было проще, но вот беда: нанося неподготовленные контрудары по наступающим немцам, как требовало главное командование, постоянно проваливались. Гудериан замыкал Киевский котел с севера — генерал Еременко лично обещал Сталину разбить Гудериана на этом маневре контрударом во фланг. В итоге, как и можно было ожидать, разгромили Еременко и Красную армию в котле южнее. В котле, который замкнули гудериановские танки.

На севере, на Ленинградском направлении, тоже образовалась подобная ситуация. уже писалиСтремление Красной армии удерживать всё и сражаться на каждом участке, «останавливая немцев контрударами», привело к сильно растянутой линии фронта. Немцы обошли русские позиции с флангов. В итоге был заблокирован Ленинград, что вызвало настоящую панику у Сталина. Снятого несколько недель назад Жукова назначили командующим фронта.

Георгий Константинович в сентябре 1941 года прибыл на место, тут же прекратил неудачные удары на своем участке и стал стягивать все имеющиеся силы к остриям танковых клиньев немцев. Ничего прорывного — все «просто и доступно среднему уму», но сделать это на практике сложно. Для этого нужно думать как противник, отслеживать движения его войск воздушной разведкой и так далее. Жуков справился, Ленинград не пал, хотя местные немецкие командиры на это… рассчитывали.

Сталин претерпел значительное изменение взгляда на Жукова. Вместо неудобного и заносчивого человека он увидел сильного лидера, способного большего, чем генералы, которые не проявляют подобной прямолинейности. Это событие стало первым шагом в первом стратегическом повороте.

Первый поворотный момент на графике: Москва и её влияние.

Когда 30 сентября немцы начали наступление на Москву, главнокомандующий срочно перевел Жукова с стабилизированного участка под Ленинградом для решения задач на московском направлении. Прибыв в этот момент, Жуков обнаружил полную неразбериху: командиры фронтов, такие как Буденный, разбежались, штабы действовали хаотично, а заместители не знали местонахождения своих начальников. Неизвестно было также и положение линии фронта. Жуков осмотрел местность на автомобиле, определяя позицию противника. Установлено было, что немцы уже окружили основную часть сил фронта. Об этом он доложил Сталину.

Он назначил его командиром условно существующего Западного фронта и стал присылать новые резервы — но небольшими партиями. С большим трудом Жуков повторил ленинградский сценарий: концентрировал поступающие силы точно на острие немецких клиньев, внимательно следя за их передвижениями, и долго думая над тем, куда бы сам пошел на их месте (что не менее важно, чем получать данные разведки).

К ноябрю наступление немцев перешло в изматывание. От ударов о советскую оборону немецкие части ослабли так сильно, что ограниченные по замыслу контрудары Жукова неожиданно превратились в контрнаступление на сотни километров: немцы бежали дальше, чем советское командование ожидала.

С 5 декабря 1941 года Красная армия наступала. В первом квартале 1942 года немцы восстановились и прекратили ее наступление, но соотношение потерь всё равно изменилось с 1 к 9 до 1 к 4. Жуков своими действиями на западном направлении произвел революцию в соотношении потерь.

Успех принес семена поражения Красной армии. Сталин поверил в способности Жукова и решил, что ход войны уже развернулся. Однако он не понял, что это произошло из-за правильных решений генерала: главнокомандующему показалось, что немцы исчерпали себя из-за огромных потерь.

Нельзя винить только Сталина: армейские сводки о немецких потерях были завышены. На самом деле за полгода войны немцы потеряли безвозвратно треть миллиона человек, а в Кремль доносили про несколько миллионов. сообщил официально.

Если бы эти цифры соответствовали действительности, то в зимний и весенний период 1942 года немцев следовало вытеснять любой ценой, не жалея потерь, так как им было бы невозможно остановить Красную армию. Однако Сталин, никогда не служивший в армии, не осознавал того, что военные структуры постоянно недостоверно информируют его о потерях врага.

Из-за этого главнокомандующий, приказав продолжить наступление во всех стратегических точках, — против мнения Жукова, который считал, что силы нужно сосредоточить и наступать только в одном месте, — заставил Красную армию сделать больше, чем она могла.

На центральном фронте войска столкнулись с немецкой обороной недостаточными силами, под Харьковом наступающие силы попали в окружение (четверть миллиона безвозвратных). В Крыму советские части подверглись контрнаступлению Манштейна (0,17 миллиона безвозвратных). При деблокаде Ленинграда Вторую ударную армию Власова загнали в окружение. К июню 1942 года соотношение потерь вернулось к 1 к 8, вдвое хуже, чем в первом квартале.

Переломный момент второй раз: Жуков, Василевский, и Чуйков.

В третьем квартале 1942 года на южном направлении немецкие войска совершали наступление. Крупные потери весной и отсутствие эффективной организации обороны не позволили Красной Армии остановить продвижение противника. Предпринимались попытки контратаки, но опять в формате локальных ударов. Воронежский фронт установил мировой рекорд за год, потеряв 2,4 тысячи танков за месяц. В общей сложности соотношение потерь за квартал составило 1 к 7.

Сталин и далее реагировал на острые прорывы немцев контратаками. Во время атаки Паулюса на Сталинград, грозившего поставки нефти из Баку в центр страны, РККА совершила бесполезные, но жестокие удары по немецким группам войск, вместо того чтобы бросить эти же силы на оборону уже утраченных позиций.

Жуков, выступая от лица Ставки, призывал местных командиров скорее начать контрнаступление. После войны он защищал свой поступок, утверждая, что опасался: без контрударов Сталинград не удержать, так как после удара Паулюса железная дорога в город оказалась перехвачена.

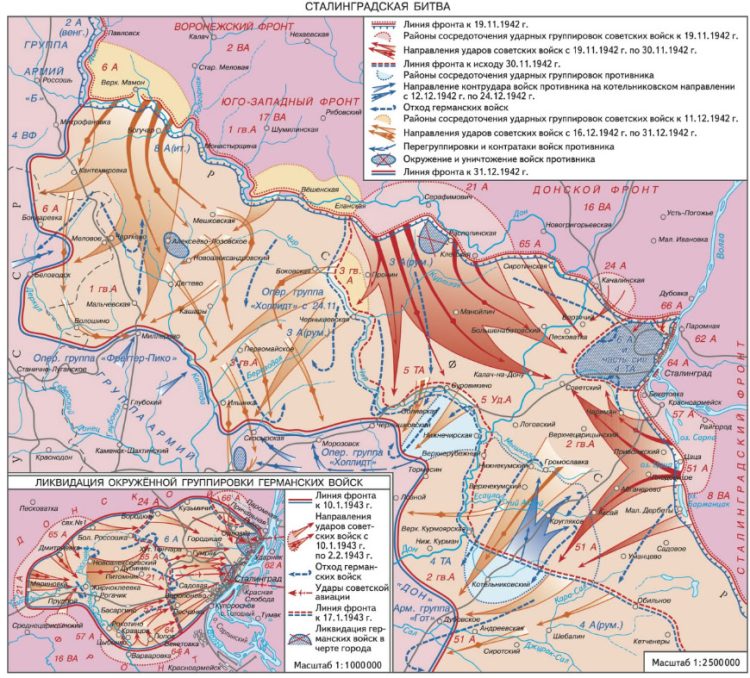

Военачальник понимал ограниченность воздействия этих ударов. 13 сентября совместно с Василевским (начальником Генштаба) предложил Сталину иной вариант: не бросаться в атаку на клин, а нанести мощные удары севернее и южнее его, где у немцев сил меньше. Окружить клин, а не бить по нему почти лоб в лоб (план «Уран», первый вариант). Бурной энергией начали осуществлять эту здравую идею: создали Донской фронт и поставили на него одного из лучших советских командиров, Рокоссовского.

Спешка помешала: в конце сентября немцы предприняли еще один штурм Сталинграда, и Рокоссовского перевели с обороны против окружения на контрудары рядом со Сталинградом. «Лоб в лоб по клину» вместо отрезания клина.

В результате этого ничего не получилось. Сталинград устоял благодаря грамотным решениям нового командира 62-й армии Чуйкова, который успешно оборонялся новыми методами, имея вдвое меньше сил, чем Рокоссовский, предпринимавший безуспешные контратаки.

К концу октября Ставка и Жуков заметили: от контрударов фронт не менялся, а силы Чуйкова отлично оборонялись. Тогда «Уран» снова был реализован, теперь Юго-Западным фронтом под командованием Ватутина. Тот начал наступление с севера 19 ноября 1942 года, Сталинградский фронт — с юга, и произошел второй резкий перелом на графике. В третьем квартале года советские войска теряли семь солдат на одного немца, а в четвертом — уже только трех.

Наступление, начавшееся под Сталинградом, продолжалось, и в первом-втором кварталах 1943 года соотношение потерь впервые достигло 1 к 2. РККА на короткий период вышла к Днепру. Впрочем, точно оценить происходящее не удалось. Сталин вновь не вполне понял причину успеха на юге и потому решил его повторить на севере (операция «Марс» к западу от Москвы).

Успешной обороной Чуйков привлек все резервы немцев под Сталинградом, вследствие чего советские атаки на флангах были малоэффективны. Под Москвой отсутствовал как Чуйков, так и немецкий наступление, поэтому советские удары сбили немецкими резервами. Чтобы этого избежать, можно было перебросить огромную танковую группировку Красной армии под Москвой на юг, где зимой 1942-1943 года фактически отсутствовал непрерывный фронт. Там удары были бы более результативными.

Сталин не всегда понимал причины успеха ударов на юге, поэтому не осознавал, что повторить их на севере будет невозможно. В центре советско-германского фронта прорыва не получилось, а на юге без мощных резервов наступление РККА прекратилось, и Манштейн отбросил русские силы на восток по направлению к Украине.

Жуков желал повторить сталинградский план побед под Курском: оттянуть наступление немцев, истощив их, а затем нанести удар по флангам. Однако не всегда то, что помогало ранее, приносит успех вновь. Противник может учиться и менять свою стратегию. Немцы не ввязывались в длительные бои с советской обороной на Курской дуге, как это было в Сталинграде. В результате соотношение потерь снова склонилось не в пользу Красной Армии.

Месяцы сражений растянулись на протяжении тридцати трёх боёв при соотношении потерь три к одному. РККА проливала кровь на землю и покрывала её своими и чужими горящими танками (но своих теряла больше). Наступление не затухло в основном потому, что советский ВПК с 1942 года работал на всех оборотах, а немецкий, начав мобилизацию в январе 1942 года, ещё не вышел на эти обороты.

Третий перелом: «Багратион»

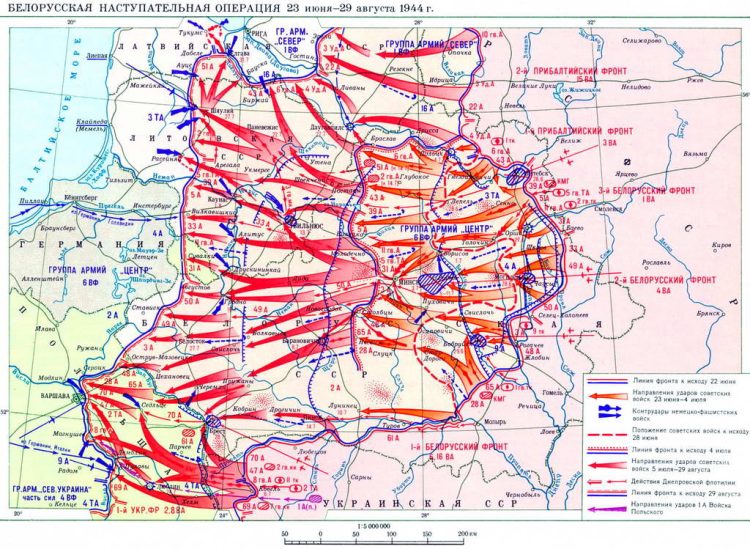

Так шло до лета 1944 года, пока Красная армия совершила третье чудо войны: применение передовых форм борьбы ввело немцев в заблуждение о направлении главного удара и позволило прорвать оборону много глубже и дальше, чем ранее. здесь).

Этот перелом впервые сравнял боевые потери СССР и Германии в войне. Защищая позиции на белорусском участке фронта от советского наступления, Германия не смогла удержать фронт южнее (Румыния и Украина) и севере (Прибалтика).

Третий скачок потерь был исключительным по своей важности. К лету 1944 года милитаризация промышленности в СССР и Германии сравнялась. В связи с этим немцы комплексно начали производить больше оружия и боеприпасов. К концу 1944 года разрыв в количестве танков сократился до недостижимой величины.

Без резкого изменения соотношения потерь летом 1944 года солдаты с боевым опытом 1941-1943 годов получили бы достаточное количество техники. Это грозило застойным положением на фронте, что было крайне опасно. «Багратион» и параллельные ему советские удары в других местах, плюс высадка союзников в Нормандии, впервые за квартал довели немецкие потери до 0,93 миллиона — огромной цифры, сопоставимой с потерями Красной армии во втором квартале 1941 года.

Новая техника поступала к немцам стремительно. Обучить ее использованию удавалось только на скорую руку призывников: кадровые части Германии были измотаны боями с РККА. Перелом в войне был достигнут, и к концу лета 1944 года немцы фактически проиграли войну.

Ради чего мы все это узнали

Причины успеха Советского Союза в войне сейчас хорошо известны. Начав противостояние игнорированием Получая разведданные о наступлении, главнокомандующий постепенно (в направлении Сталинграда) научился слушать лучших из своих военных и понимать их мнения. Не всегда удавалось сделать это идеально, но этого хватало для перехода от войны с колониальным соотношением потерь 1 к 9 или 8 к 9 хотя бы к 1 к 3.

Немецкие генералы стали ментально слабее и не осознавали необходимость отказаться от частых контратак с недостаточными силами, чтобы сосредоточиться на обороне. К 1944 году у них оказались истощены резервы в глубине обороны, а стратегическое расположение этих резервов было ошибочным – их держали на Украине вместо Белоруссии, где они были более необходимы.

В 1941 году ситуация изменилась: немцы стали беспокоиться и наносили частые, но не всегда продуманные удары. СССР же действовал реже, но более расчетливо, используя накопленные резервы.

Советское командование во время войны значительно усовершенствовалось. Жуков, даже признававший свою нервозность в общении со Сталиным, свидетельствует об этом в своих воспоминаниях. Немецкое же стратегическое руководство не продемонстрировало такой же эволюции, несмотря на первоначальное превосходство в военном плане по сравнению со Сталиным.

Не нашлось у Гитлера человека, которому бы доверял настолько, чтобы действовать по словам Жукова: «как можно быстрее» не спешить, копить силы, наносить удары с холодной головой и после длительной подготовки. Если удары Гитлера в мае 1940 года или начале операции «Барбаросса» разрушали кадровые армии врагов, то к 1944 году он мог лишь причинять им урон — но никак не уничтожать.

Не слишком ли мы увлеклись прошлым? Кому какая разница, что войну СССР выиграл не за счет преимуществ социалистического строя или «бесконечных ресурсов», которыми он на самом деле уступал немцам?

Важно ли вообще то, что это было сделано за счет небыстрого обучения главкома, вычленения из военной среды лучшего профессионала и внимательнейшего учета его мнения по вопросу о том, где, как и когда надо наступать?

Внимательный наблюдатель из 2025 года без труда ответит на эти вопросы. Крупнейший военный конфликт XXI века начался с игнорированием особенностей противника, как это было во время правления Сталина, что привело к войне с нехваткой сил. Ясно, что военные руководители первых месяцев принимали решения, далекие от оптимальных, и их смена осенью 2022 года была оправдана.

Истоки победы 1945 года наглядно демонстрируют неизменность сущности войны. Решения, определяющие ее исход, по существу остаются постоянными. До начала конфликта необходимо проанализировать способности военных и определиться с теми, кто эффективен не только в мирное время, держа их в готовности и внимательно прислушиваться к их мнениям. При этом руководство может это сделать только в том случае, если глава государства готов глубоко погружаться в военные дела лично. Иначе он не сможет отличить плохой совет вежливого генерала мирного времени от хорошего совета генерала-хама, годного лишь для военных действий.

Автор статьи не разделяет позицию редакции.