Анализ сейсмических данных, полученных в 1970-х годах, продемонстрировал, что скорость вращения внутреннего ядра Земли подвержена циклическим колебаниям.

Все космические объекты совершают вращение вокруг своей оси. Твердые тела, такие как наша планета Земля, вращаются как неразрывное целое и, как правило, достаточно равномерно. Поэтому секунда, ранее определявшаяся как одна 86400-я доля земных суток, долго служила эталоном единицы времени. В любой точке поверхности Земли результат ее измерения окажется одним и тем же.

Гигантские планеты и звезды, лишенные твердой поверхности, демонстрируют дифференциальное вращение: время оборота вокруг оси варьируется в зависимости от географического положения на планете. В районе солнечного экватора один оборот занимает 25 суток, в то время как вблизи полюсов — 34.

Более детальный анализ показывает, что ситуация не так проста. Наличие расплавленных слоев внутри небесного тела с твердой поверхностью может приводить к тому, что движение жидкости в них воздействует на вращение всего объекта. Продолжительность земных суток меняется на несколько миллисекунд из-за множества процессов, связанных с перераспределением массы в атмосфере и в недрах планеты. Кроме того, из-за приливного взаимодействия вращение Земли замедляется, что приводит к увеличению продолжительности суток на 2,3 миллисекунды за столетие.

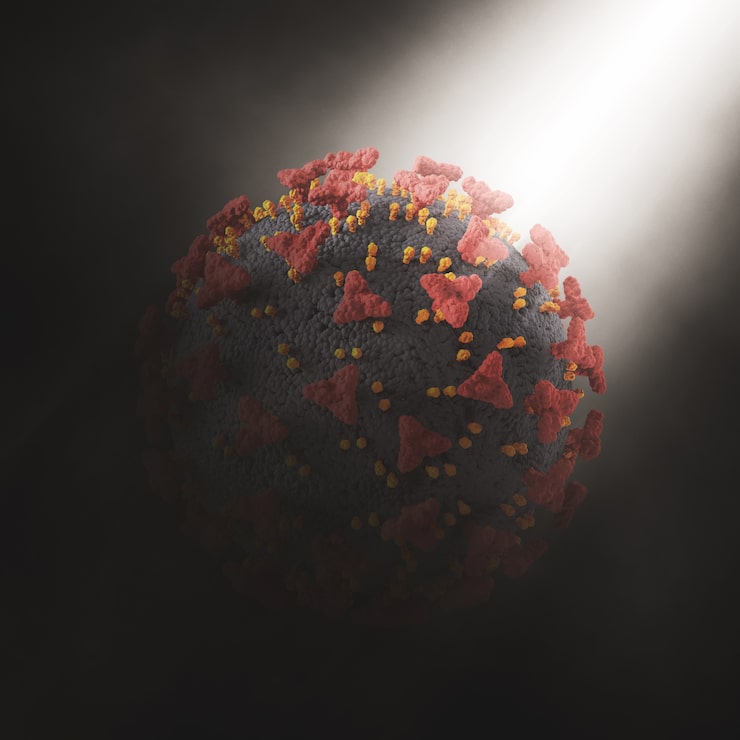

Внутреннее ядро Земли, ядро Земли, состоящее из твердого железа, окружено толстым слоем расплавленного железа, и ученые давно предполагали, что его вращение может отличаться от суточного. В частности, можно было предположить, что оно «не поспевает» за приливным замедлением и вращается немного быстрее земной поверхности (это явление называется суперротацией). Первоначальные сейсмические исследования подтверждали это, однако попытки более точно определить разницу в скорости вращения привели к неоднозначным результатам: от 0,1 до одного градуса в год.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Южной Калифорнии (USC) под руководством Джона Видаля) уточнили параметры вращения внутреннего ядра Земли и обнаружили более сложную картину: оно то опережает вращение самой планеты, то отстает от него. Полные результаты их работы опубликованы в открытом виде здесь.

Как вообще можно получить информацию о внутреннем ядре Земли, расположенном на глубине около 5200 километров? С помощью сейсмологии – того же метода, который позволил установить факт его существования. Сейсмические волны, распространяющиеся через Землю, отражаются и преломляются на границах различных слоев, а также рассеиваются и отклоняются из-за неоднородностей, присутствующих внутри этих слоев.

Изучение сейсмограмм позволило открыть области пониженной скорости распространения сейсмических волн в нижней мантии Земли и даже рассмотреть в них структуру толщиной всего пару десятков километров. При вращении внутреннего ядра его неоднородности смещаются, что выражается в изменяющемся сдвиге сейсмических волн, обогнувших центр Земли с разных сторон.

Определение характеристик волн, прошедших через внутреннее ядро, представляет собой весьма непростая задача, поскольку требует выделения и анализа слабых, многократно искаженных сейсмических сигналов из общего шума. В решении этой задачи ученым оказались полезны данные, полученные в результате подземных ядерных испытаний, проведенных в 1960-х и 1970-х годах. Землетрясения порождают сложные волны, имеющие пространственно распределенный источник (гипоцентр). Даже небольшая погрешность в определении положения источника, составляющая несколько километров, сопоставима с вычисляемой разностью хода сейсмических волн и может существенно усложнить анализ сейсмограмм. В отличие от этого, подземный ядерный взрыв является «идеальным» источником зондирующих волн, поскольку его координаты и амплитуда известны с высокой точностью. Кроме того, он точечный и кратковременный, в отличие от протяженных во времени и пространстве волн, генерируемых землетрясениями.

Ранее ученые из той же исследовательской группы уже анализировали сейсмические волны, возникшие в результате ядерных испытаний на Новой Земле в 1971 и 1974 годах. В рамках новой работы они также включили в анализ сейсмические волны от двух других ядерных испытаний значительной мощности, которые были проведены на острове Амчитка, расположенном на Аляске, в 1969 и 1971 годах. Анализ этих волн оказался более сложным, так как рядом с местом проведения испытаний расположена Алеутская зона субдукции, обнаруженный объект обладал структурой, которая значительно рассеивала сейсмические волны. Убедившись в том, что на всех сейсмограммах зафиксированы необходимые сигналы, ученые выявили следующую закономерность.

В период с 1969 по 1971 год ядро планеты сместилось на 0,05 градуса, двигаясь вопреки направлению вращения Земли. В дальнейшем, с 1971 по 1974 год, оно изменило свое положение и повернулось на 0,25 градуса в направлении вращения планеты. Чтобы убедиться в достоверности полученных данных, исследователи соотнесли их с продолжительностью земных суток и обнаружили, что изменения в этот же период согласуются с их результатами.

Суперротация внутреннего ядра подвержена колебаниям с периодом приблизительно шесть лет, обусловленным обменом угловым моментом между ним и верхними слоями Земли. Задержка между кривыми на графиках объясняется продолжительностью процессов, ответственных за этот обмен. Вероятно, колебания вызваны конвективными потоками во внешнем ядре, однако детали этого механизма требуют дальнейшего изучения.