Предполагается, что самые глубокие слои Земли существуют в сочетании жидкого и твердого состояний: тяжелые элементы формируют кристаллическую структуру, а более легкие свободно перемещаются в ее пространстве.

Существуют многочисленные неразгаданные вопросы, касающиеся внутреннего ядра Земли, и, возможно, ответ кроется в его необычной суперионной структуре. Тяжелые элементы, такие как железо и никель, сохраняют твердое состояние, в то время как более легкие элементы могут относительно свободно перемещаться внутри их кристаллической структуры, что влияет на распространение сейсмических волн. Новое исследование, проведенное учеными, предоставляет подтверждение этой модели, опубликованной в журнале Nature.

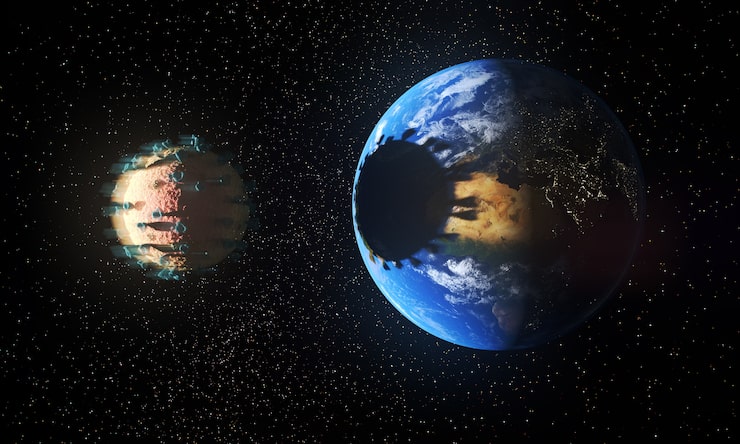

С детства, еще со школьной программы, мы знаем, что Земля имеет тонкую кору, под которой расположена мантия, а в центре находится ядро. Ядро состоит из железа и никеля и имеет двухчастную структуру: внешнее – в жидком состоянии, внутреннее – в твердом внутреннее. Получить прямые сведения о строении Земли затруднительно: даже самые глубокие скважины не позволяют достичь мантии, не говоря уже о ядре. Геологи исследуют строение Земли, используя лабораторные эксперименты, моделирование и, безусловно, сейсмические волны. При прохождении через слои вещества с различными характеристиками, они изменяют свою скорость и другие параметры, что позволяет получить представление о внутреннем строении планеты, подобно рентгеновскому исследованию.

Полученные данные свидетельствуют о том, что внутреннее ядро Земли обладает меньшей плотностью, чем предполагалось для железа и никеля, учитывая экстремальные условия: высокую температуру (5400 °C) и колоссальное давление (около 350 гигапаскалей). Вероятно, оно содержит значительное количество примесей из более легких элементов. К ним могут относиться кремний, сера, углерод, кислород и водород, однако точный состав, концентрация и форма их присутствия остаются неизвестными. В любом случае, их наличие оказывает влияние не только на плотность, но и на температуру плавления, теплопроводность ядра, а также на распространение сейсмических волн.

Измерения, проведенные с помощью сейсмографов, демонстрируют, что движение внутри внутреннего ядра замедляет распространение поперечных S-волн, колебания которых происходят в плоскости, перпендикулярной направлению их движения. Подобное поведение не характерно ни для чистого железа, ни для сплавов железа и никеля в различных пропорциях.

Поэтому в 2021 году Джон Бродхольт и его коллеги связали эту особенность с тем, что внутреннее ядро находится в «суперионном» состоянии, подобно воде в форме льда XVIII. В этой структуре ионы кислорода формируют кристаллическую решетку, подобную твердому веществу, а ионы водорода свободно перемещаются между ними, подобно жидкости.

Внутреннее ядро также может иметь подобную структуру: тяжелые ионы железа и никеля образуют твердую фазу, в то время как частицы легких элементов перемещаются достаточно свободно. Недавнее исследование, проведенное Юем Хэ (Yu He) и его коллегами из Китайской академии наук, предоставило подтверждение этой модели.

Смоделировав поведение структуры, состоящей из 64 атомов никеля, железа и других легких элементов, ученые воспроизвели условия, характерные для внутреннего ядра Земли. Несмотря на то, что использовалась иная комбинация легких элементов по сравнению с работой Бродхольта и его коллег, удалось снова наблюдать суперионное состояние вещества, характеризующееся замедлением S-волн из-за свободного перемещения легких ионов.

Это также может объяснить еще одну характеристику внутреннего ядра: его воздействие на сейсмические волны изменяется с течением времени. Согласно одной из гипотез, это может быть обусловлено тем, что меняется скорость его вращения отличается от общей скорости вращения планеты. Но если внутреннее ядро действительно находится в суперионном состоянии, то к тем же результатам может приводить просто постоянное течение жидкой фазы в нем.

Еще одна загадка, связанная с сейсмическими колебаниями, проходящими через внутреннее ядро, заключается в том, что они распространяются быстрее в направлении от полюса к полюсу по сравнению с движением в экваториальной плоскости. Юй Хэ и его соавторы предполагают, что это может быть вызвано неоднородным распределением легких «жидких» элементов. Если эти элементы преимущественно сконцентрированы вблизи центра планеты и формируют там уплощенную с полюсов структуру, то это может приводить к анизотропному распространению сейсмических волн. Однако механизм, объясняющий, как и почему эта жидкость формирует подобную «линзу», остается неясным.