Погода и смены времен года выступают индикаторами реальных климатических изменений, доступными практически всем. Для понимания масштабов перемен требуется анализ больших данных. Российские специалисты проанализировали записи сотен метеостанций в Арктике за последние 60 лет, чтобы выяснить, сократилась ли зима в этом регионе с потеплением. Исследование показало, что в некоторых местах ее продолжительность уменьшилась более чем на неделю.

Изменение климата заставляет специалистов моделировать будущее земной атмосферы и переоценивать длительность нынешних сезонов. Специалисты по-разному оценивают границы климатических сезонов. Например, для Восточно-Европейской равнины предлагается отсчитывать весну, когда среднесуточная температура выше 0 °С, осень — ниже 13 °С, зиму — ниже 0 °С, лето — выше 13 °С.

В Китае весна приходит, когда среднесуточная температура превышает 10 °С, осень — при температуре ниже 22 °С, зима — при температуре ниже 10 °С, а лето — при температуре выше 22 °С. Однако северо-восточные регионы Китая, находящиеся в умеренном климатическом поясе, не испытывают лета, их называют No-summer region.

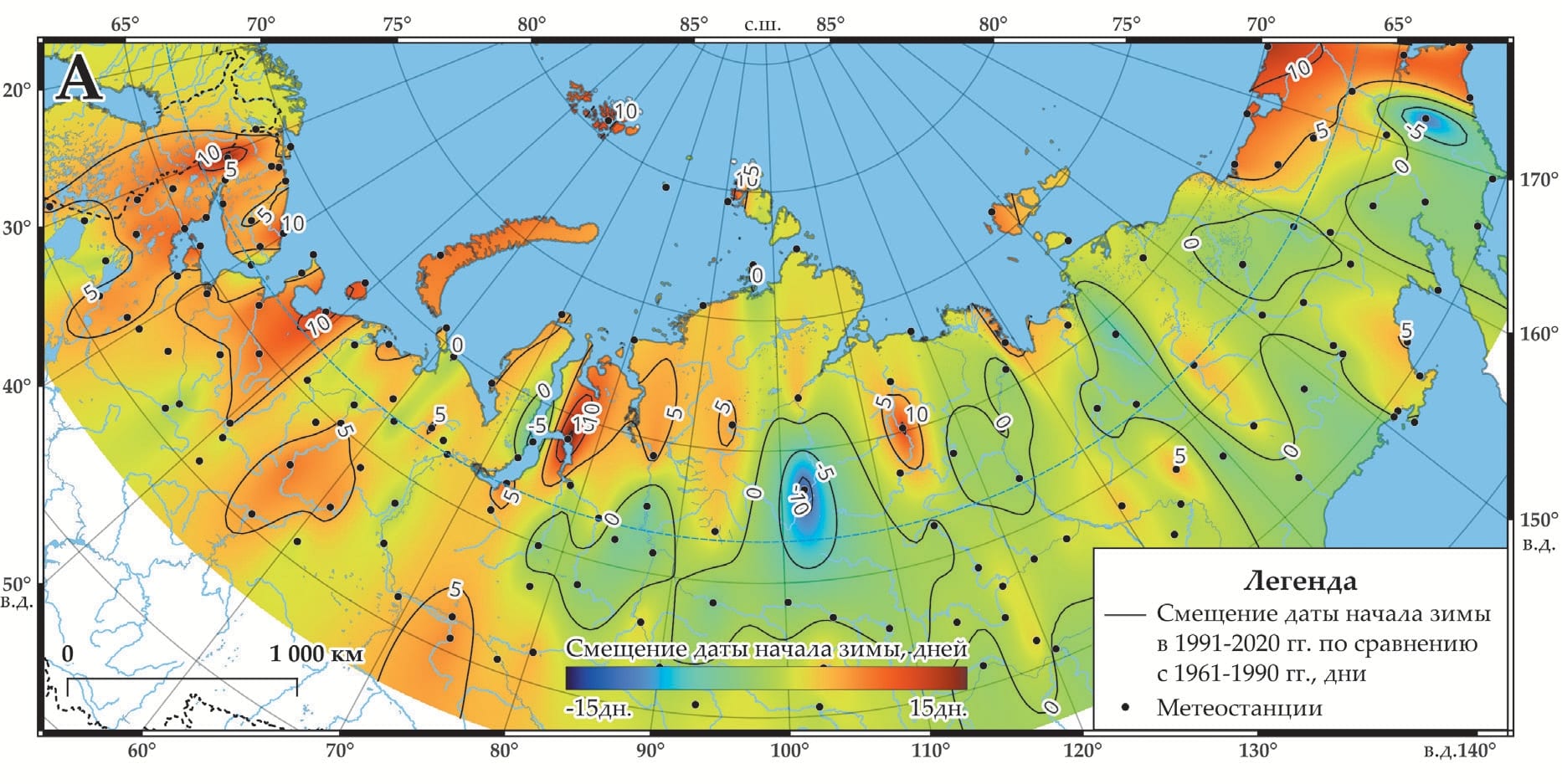

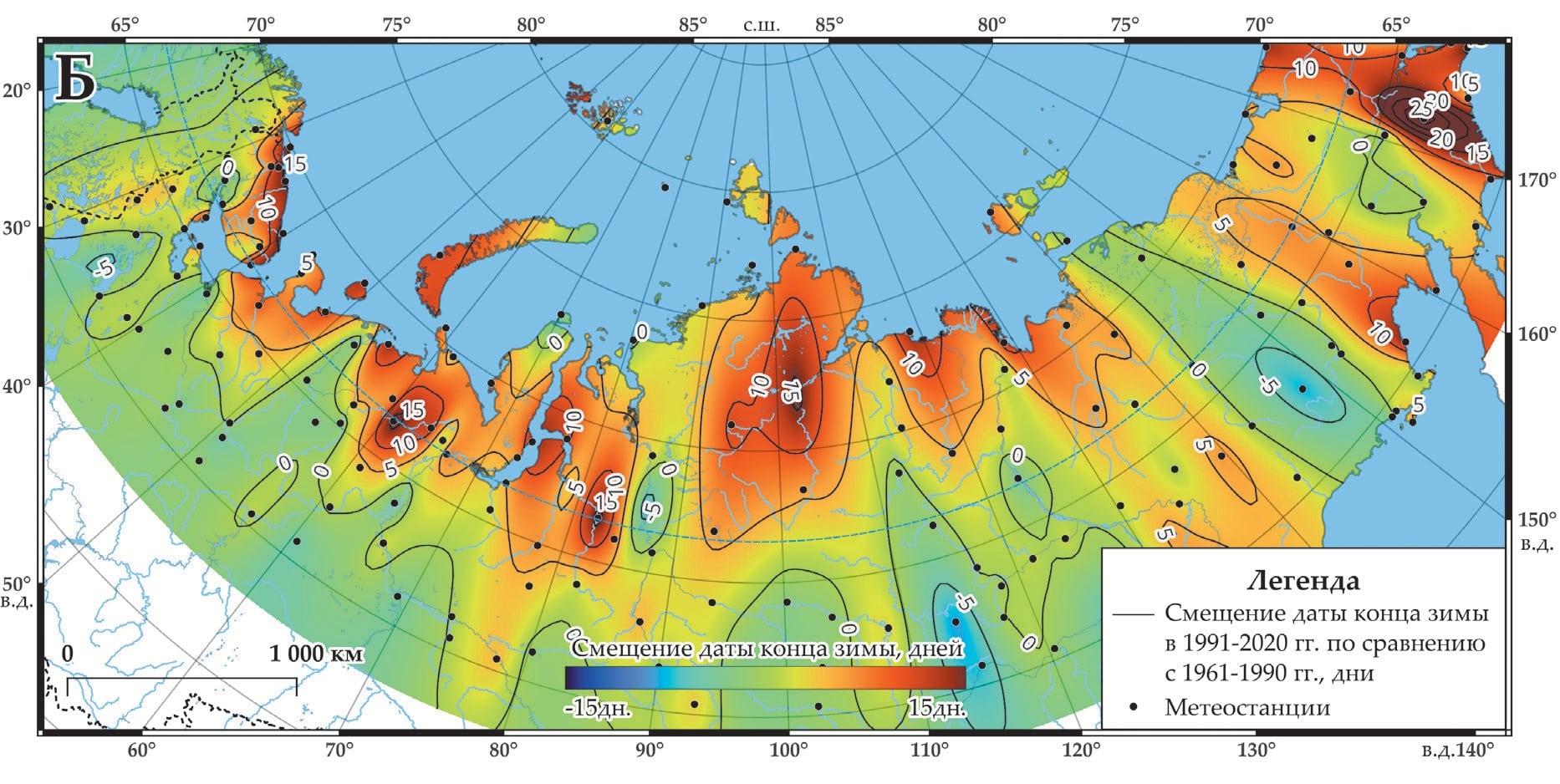

Арктика откликнулась на климатические изменения таянием льдов и цветением Токсичные водоросли. Недавно учёные из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН решили установить, изменились ли сезоны в Российской Арктике за последние пятьдесят лет. опубликованной В журнале «Арктика: экология и экономика» рассказали о смещении границ зимы, весны и осени. Ученые зимой считали время, когда среднесуточная температура была ниже 0 °С, а снег лежал не менее 30 дней.

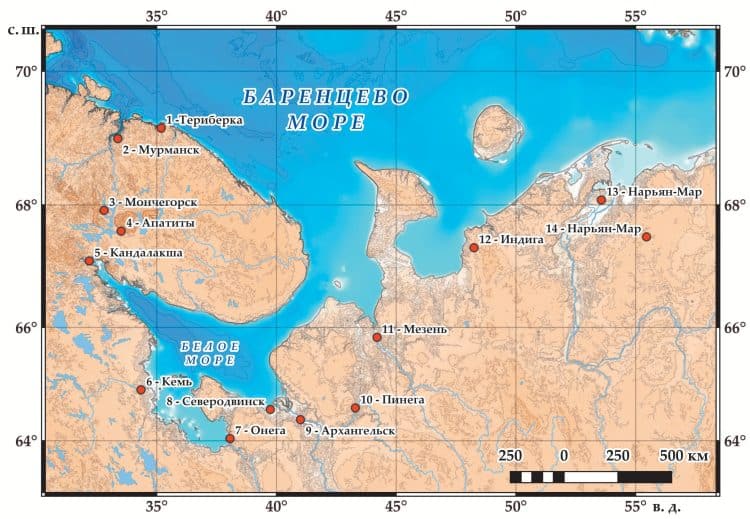

Ученые использовали данные Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных. Центр ежедневно отслеживает состояние снежного покрова (высоту и степень покрытия окрестностей) по метеостанциям, в выборку вошло 182 станции в Арктике. Специалисты выбрали период с 1958 по 2023 год для фиксации заснеженности по 10-балльной шкале.

Исследователи по спутниковым данным определяли длительность периода активного вегетационного развития, когда растительность развивается наиболее интенсивно, то есть при достаточном освещении и комфортной температуре для роста. Так ученые оценивали начало весны и осени — сравнивая периоды 1961-1990 и 1991-2020 годы.

Весна на 128 станциях начиналась раньше, на 51 — позже. Осень запаздывала на 136 станциях, а на 40 стартовала раньше. Самой поздней весной был остров Русский в Карском море — 21-22 июня. Станцию там закрыли в 1999 году. Там же наступала и самая ранняя осень по данным за 1991-2020 годы — 20 сентября.

Специалисты сделали вывод о тенденции к сокращению зимы с устойчивым снежным покровом. В среднем по всей территории Российской Арктики зима стала короче: в некоторых регионах, например в Архангельске, на 10 дней за счет весны или на 15 дней за счет осени.

Исследователи также обнаружили, что весна приходит в прибрежных районах раньше, чем в глубинке. На западе Российской Арктики зима длится дольше, чем на востоке. Чукотский автономный округ отличается от остального: там осень начинается более чем на 20 дней позже.

Обсуждение глобальных изменений климата продолжается с большой интенсивностью. Невозможно однозначно связать этот тренд с какими-либо факторами.

Главный вывод статьи заключается в неравномерности происходящих изменений. Скорее всего, это вызвано спецификой арктического климата, например, процессом атлантификации. Преобладающее влияние тёплых и солёных вод Атлантического океана. и в целом закономерностями движения атмосферы, — уточнила Naked Science Автор научной работы — Екатерина Котова, ведущий научный сотрудник и директор Северо-Западного отделения Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук.