Определить температуру внутри клетки, особенно в ее отдельных частях, непросто, поскольку даже самые миниатюрные термометры оказываются слишком громоздкими для таких измерений. Российские ученые предложили новый подход к решению этой задачи, основанный на использовании термочувствительного красителя — фосфорного комплекса порфирина, люминесценция которого меняется в зависимости от температуры.

Температура оказывает существенное влияние на различные химические и, как следствие, биохимические процессы. Эта взаимосвязь известна ученым давно и, например, описывается правилом Вант-Гоффа, которое было сформулировано в XIX веке.

Более того, многие биологические молекулы чрезвычайно «привередливы» к свойствам раствора, в котором находятся. Одни легко разрушаются от перегрева (денатурация белка), другие перестают работать при понижении температуры. Температурный фактор также важно изучать, поскольку он играет важную роль при развитии некоторых болезней и нормальных физиологических процессов вроде сперматогенеза.

Измерение температуры отдельных органов и тканей относительно просто, однако это становится сложной задачей на клеточном уровне. Любой прибор, очевидно, слишком громоздкий для таких измерений и может нарушить нормальное функционирование клетки в процессе исследования.

К этому вопросу привлекли российских химиков, которые опубликовали статью в журнале Sensors and Actuators A: Physical. Ученые провели испытания уникальной флуоресцентной молекулы, представляющей собой комплекс порфирина с фосфором (V), который также называют «молекулой-градусником».

Порфирины — это достаточно сложные органические соединения, которые формируются из четырех идентичных пиррольных фрагментов. Каждая молекула имеет структуру «кольца», в центре которого расположены атомы азота или группы -NH. Эта структура лежит в основе функционирования живых клетки создают гем (в составе гемоглобина и цитохромов) и хлорофилл — ключевую молекулу для фотосинтеза.

Ученые обнаружили новые возможности применения этих соединений. Был синтезирован модифицированный комплекс порфирина с фосфором, получивший обозначение MPyPP(OH)2. Данное вещество обладает водной растворимостью и является катионом. Разработчики полагают, что получили перспективный инструмент для внутриклеточной термометрии, то есть для оценки температуры внутри клеток температуры внутри клетки.

Это обусловлено тем, что свет, излучаемый люминесцентной молекулой MPyPP(OH)2, изменяется в зависимости от температуры. А именно, меняется время свечения, то есть его длительность. Аналогичные характеристики ранее были зафиксированы у нескольких химических соединений, отличающихся по строению.

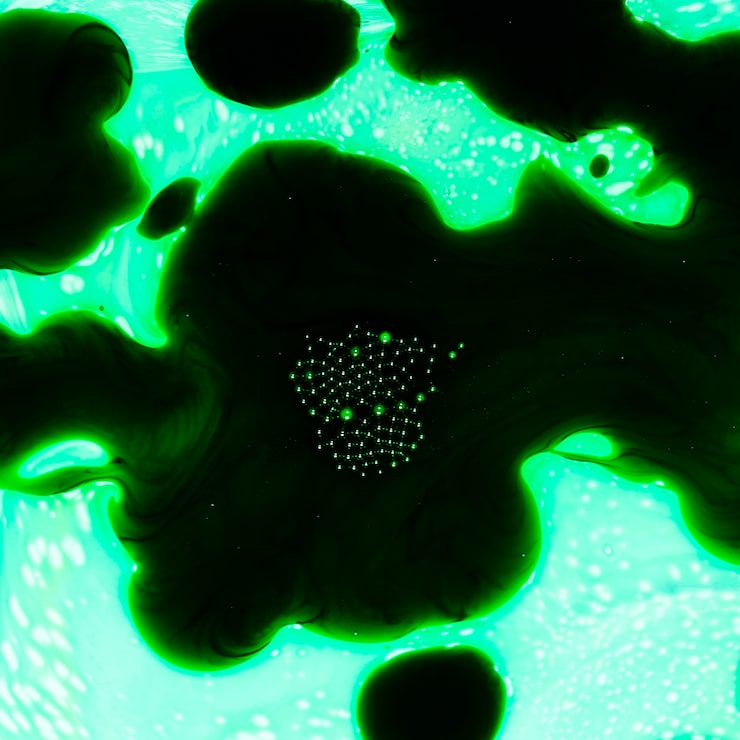

Новый термосенсор был протестирован на клеточных культурах, которые широко используются в лабораторных условиях. В ходе испытаний применялись клетки яичника китайского хомячка CHO и HeLa, полученные из опухоли шейки матки. Результаты показали, что MPyPP(OH)2 обладает высокой точностью определения температуры, позволяя фиксировать различия всего в одну десятую градуса.

Установлено, что люминесцентный сигнал комплекса меняется в зависимости от прочности связи между его компонентами — фосфором и порфирином. Эта прочность, в свою очередь, зависит от свойств окружающей среды, включая температуру.

«В результате взаимодействия с коллегами из Санкт-Петербурга было ранее выяснено, что спектр люминесценции данных соединений, а также время их люминесценции, изменяются в зависимости от температуры. В нашей новой работе продемонстрировано, что данный метод эффективен и при работе с живыми клетками. Одновременно было установлено любопытное явление: при поступлении порфиринов фосфора внутрь клеток происходит их дефосфорилизация в результате взаимодействия с белками, что приводит к образованию биосовместимых фосфатов. После доставки синтезированных нами молекул в клетки мы фиксируем люминесценцию свободного порфирина, лишенного фосфора, и на основании спектра этой люминесценции определяем внутриклеточную температуру. В дальнейшем мы намерены расширить перечень исследуемых порфиринов для увеличения чувствительности подобных молекулярных термометров», — прокомментировала академик РАН Юлия Горбунова.