В глубоководных погружениях серые тюлени ориентируются на концентрацию кислорода в крови, а не углекислого газа, как большинство млекопитающих. Тюлени могут выполнять это осознанно, что корректирует представления о физиологии ныряющих животных.

У наземных млекопитающих, в том числе у человека, увеличение концентрации углекислого газа в крови является основным сигналом для возобновления дыхания. В этом участвуют специальные хеморецепторы — каротидные тельцаНаходящиеся в сонных артериях рецепторы отвечают на повышение уровня углекислого газа, вызывая чувство удушья и паники.

Механизм защищает организм от высокого содержания углекислого газа, однако не предохраняет от недостатка кислорода. Так, например, фридайверы перед погружением делают глубокий вдох, чтобы снизить уровень CO₂, и это позволяет им задерживать дыхание дольше. Но в результате повышается риск потери сознания из-за нехватки кислорода.

Для морских млекопитающих, таких как тюлени, киты и дельфины, длительные погружения являются обычным явлением. Серые тюлени могут оставаться под водой до 30 минут, достигая глубины более 100 метров. Долгое время считалось, что, как и другие млекопитающие, они полагаются на чувствительность к CO₂. Такое предположение создавало парадокс: во время погружений CO₂ накапливается в крови постепенно, тогда как кислород расходуется быстро. Если бы тюлени реагировали только на CO₂, им не удавалось бы вовремя всплыть, что грозило утоплением.

Ученые обращали внимание на анатомические особенности тюленей. Каротидные тельца этих животных содержат в три-пять раз больше чувствительных клеток типа I, чем у наземных. Клетки реагируют на гипоксию, но ранее считалось, что их роль ограничивается рефлекторными реакциями, например, замедлением сердцебиения. Новые данные, опубликованные в журнале… Science, показалиСигналы от рецепторов могут поступать в мозг и оказывать влияние на сознательное принятие решений.

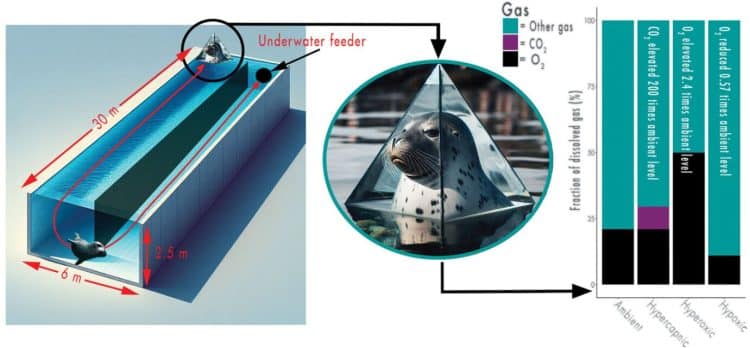

В ходе экспериментов зоологи поместили шесть диких серых тюленей в бассейн с искусственной средой для погружений. Животные свободно плавали между дыхательной камерой и кормовой станцией, преодолевая 60 метров под водой. В камере исследователи меняли состав воздуха: повышали кислород до 50%, снижали до 11% или увеличивали концентрацию углекислого газа в 200 раз. Каждый подводный сеанс фиксировали на видео, а кровь животных анализировали по окончании испытаний.

При вдыхании воздуха с 50% кислорода тюлени погружались под воду на 260 секунд, что на 6% дольше, чем при стандартных условиях. При снижении уровня кислорода до 11%, время погружения сокращалось на 10%, до 219 секунд. Даже экстремально высокая концентрация CO₂ не влияла на длительность ныряния: она составляла 229 секунд, что не отличалось статистически от контрольной группы.

Анализ крови показал, что pH и уровень углекислого газа не влияли на изменения в поведении тюленей. После испытаний с повышенным уровнем углекислого газа pH крови снизился на 0,1 единицы, но это не заставило тюленей сокращать время под водой. При дефиците кислорода животные начинали всплывать раньше, даже если уровень CO₂ оставался в норме.

Ученые установили, что сигналы о концентрации кислорода передаются в мозг через увеличенные каротидные тела. Это позволяет животным не только рефлекторно замедлять сердцебиение во время погружений, но и осознанно контролировать длительность ныряния, избегая гипоксии.

Открытие меняет понимание эволюции морских млекопитающих. Способность напрямую отслеживать кислород, а не полагаться на CO₂, вероятно, стала критической адаптацией, позволившей тюленям, китам и другим видам колонизировать глубины океана. Это объясняет избегание фатальной гипоксии даже при экстремальных нагрузках, например, при многократных погружениях за добычей.

Учёные собираются исследовать распространение этого механизма среди прочих погружающихся животных. Первоначальные сведения о моржах и каланах демонстрируют подобные модели действий, что свидетельствует о конвергенции эволюции.

Изучение также может способствовать созданию методов предупреждения гипоксии у людей, таких как пилоты самолётов-истребителей или больные респираторными заболеваниями.