На основе анализа радиолокационных данных, собранных с 1988 по 2020 год, ученые создали карты поверхности Венеры. В этой статье мы расскажем о методах обработки информации, полученной с помощью планетарных радаров, и о возможностях, которые открывает радиолокационная астрономия.

Поскольку Венера – ближайшая к Земле планета, ее поверхность не видна из-за густой углекислотной атмосферы и плотного облачного слоя, образованного концентрированной серной кислотой. Аппараты, пролетающие над темной стороной Венеры, можно заметить слабое и размытое свечение ее ландшафта, раскаленного до 460 градусов Цельсия, а в некоторых участках инфракрасного диапазона можно разглядеть с орбиты детали размером до нескольких километров — и это все, на что можно рассчитывать.

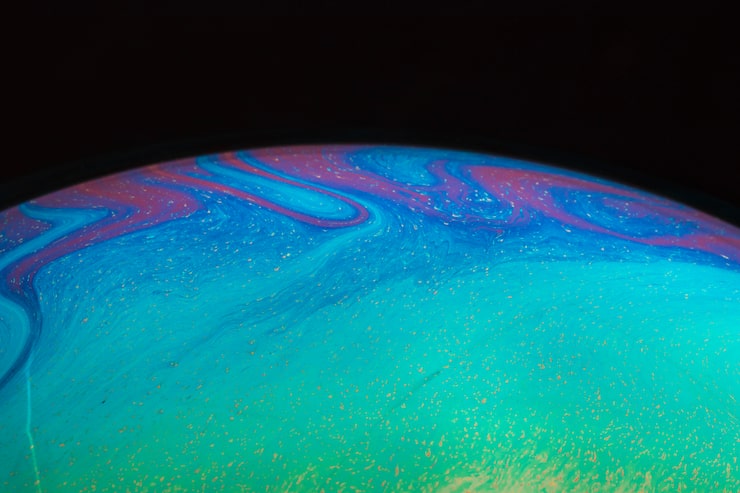

Существует, однако, один диапазон электромагнитного излучения, через который венерианская атмосфера пропускает волны без препятствий – радиоволны. Помимо высокой проникающей способности, они характеризуются еще одним важным свойством. Естественное радиоизлучение небесных тел слабое, в то время как мощность и направленность искусственных радиопередатчиков могут быть очень высокими. В отличие от других диапазонов, в радиодиапазоне можно «подсвечивать» небесные тела – как с Земли, так и с помощью космических аппаратов.

Радиолокация является основным способом картографирования Венеры. Первые радиолокационные исследования этой планеты с Земли были проведены в 1960-1970-х годах, а затем к ним присоединились орбитальные станции, оборудованные радарами: советские « Венеры» и американские Pioneer-Venus и Magellan. Благодаря данным, полученным от последнего аппарата, удалось создать первую и на данный момент единственную детализированную карту Венеры с разрешением до 200 метров.

Долгое время радиотелескоп, представляющий собой радиолокационную обсерваторию, являлся главным « Аресибо», который отличался самой большой сплошной антенной (300 метров) и был оборудован мощным передатчиком радиоволн. В 2020 году он разрушился, но за свою более чем полувековую службу успел стать инструментом многих радиолокационных исследований.

Недавно группа исследователей во главе с Брюсом Кэмпбеллом выпустила итоги всех радиолокационных наблюдений Венеры с помощью телескопов «Аресибо» и « Грин-Бэнк», исследования, выполненные в период с 1988 по 2020 год, показали, что современная наземная радиолокация имеет меньшее разрешение по сравнению с орбитальной, однако ее можно применять гораздо чаще, чем орбитальные исследования.

На основе данных, полученных в 1988, 2012, 2015, 2017 и 2020 годах, ученые создали карты поверхности Венеры с разрешением от одного до двух километров. Значительных изменений в рельефе планеты и ее отражающей способности пока не обнаружено. Однако, проведен детальный анализ характеристик отраженных сигналов, что позволит в дальнейшем более точно спроектировать и настроить радары для будущих миссий VERITAS и EnVision.

Ученые также продолжают анализ данных, включая удаление помех, что позволит выявить незначительные изменения рельефа и сформировать перечень приоритетных объектов для планируемых венерианской флотилии. К обработке данных приглашаются все заинтересованные исследователи; данные доступны здесь.

Радиолокация небесных тел обладает сложной технической основой, однако её принципы можно изложить простым языком».

Сначала передатчик формирует и отправляет в направлении небесного тела последовательность радиоимпульсов, рассчитанную по определенному алгоритму и отличающуюся фазой. Продолжительность каждого импульса измеряется микросекундами, а их число достигает нескольких тысяч. Первым поступает сигнал, отраженный от ближайшей к приемнику точки на поверхности Венеры. Последующие сигналы отражаются от все более удаленных участков диска планеты, а завершают их отражения от рельефа на краях видимого диска. Зная форму исходного сигнала, можно с высокой точностью определить, как яркость отражения зависит от расстояния до областей, от которых оно отразилось.

Движение планет относительно друг друга вызывает доплеровский сдвиг сигналов, который, как и скорость автомобиля, определяемый радаром, поддается измерению.

Изменения в движении планет дополняются еще одним фактором – суточным вращением Венеры вокруг своей оси. Области поверхности, удаляющиеся от Земли, передают сигнал с немного пониженной частотой, а приближающиеся – с повышенной. Это позволяет определить точное положение отражающих участков, находящихся на одинаковом расстоянии от приемника.

Прибор фиксирует «графики», отображающие зависимость яркости отражённого сигнала и его допплеровского смещения от времени. Первый параметр указывает на отражающую способность поверхности – каменные россыпи отражают радиоволны эффективнее, чем гладкие лавовые поля. Второй параметр соответствует скорости движения этих участков относительно наблюдателя. Обработанный сигнал, изначально напоминающий колебания на экране осциллографа, трансформируется в полноценное изображение.

В перспективе ученые намерены совершенствовать радиолокационную астрономию. Ее разрешающая способность потенциально может быть в несколько раз выше, чем у телескопа «Хаббл» — так, радиолокация часто применяется для изучения околоземных астероидов. Ранее существовало значительное ограничение, связанное с дальностью. Поскольку радиолокация и прием сигнала осуществлялись на одном радиотелескопе — «Аресибо», — за время прохождения сигнала в оба направления Земля и приемный комплекс успевали сместиться, что препятствовало дальнейшим наблюдениям.

В настоящее время высокочувствительные приемники равномерно расположены по всей планете и способны функционировать как объединенная сеть. Наиболее ярким примером такой сети является планируемая обсерватория Square Kilometre Array, суммарная площадь которой составит один квадратный километр, и она будет полностью завершена около 2027 года.

Разрушение обсерватории Аресибо не приведет к существенной задержке в развитии радиолокационной астрономии, поскольку радиотелескоп «Грин-Бэнк», уже продемонстрировавший впечатляющие возможности радиолокации, получит передатчик мощностью 500 киловатт. Вскоре вся Солнечная система станет доступна для радиолокации.