Новое исследование данных, собранных 20 лет назад, выявило на одном из крупных спутников Юпитера признаки «природного антифриза». Эти данные свидетельствуют о вероятной криовулканической активности на этом небесном теле и повышенной устойчивости подледного океана к замерзанию.

Аммиак (NH3) — это соединение, которое подвержено быстрому распаду под воздействием солнечного излучения. Ультрафиолетовое излучение разрушает его молекулы, и этот процесс в основном блокируется плотной атмосферой. Однако в ее отсутствие распад происходит стремительно. Обнаружение аммиака на поверхности Плутона и некоторых его спутников, а также на лунах Урана, позволило астрономам сделать вывод о его постоянном поступлении. При этом химически невозможно считать твердую оболочку холодных планет или спутников источником этого вещества.

Теперь планетолог Аль Эмран, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA, зафиксировал «уверенные» признаки наличия аммиака на юпитерианском спутнике Европе. Этот крупный объект, с диаметром 3120 километров, обращается вокруг пятой планеты нашей системы на расстоянии 0,67 миллиона километров. Площадь поверхности Европы сопоставима с площадью Африки. Текст работы Эмран опубликовал на сервере препринтов Корнеллского университета.

На протяжении десятилетий европейские ученые вели поиски признаков наличия аммиака. Первые свидетельства поглощения излучения длиной волны приблизительно 2,2 микрометра, исходящего от окрестностей, были обнаружены исследователями из NASA в первой половине 1980-х годов. Однако эти признаки были зафиксированы в «хвосте» за спутником, а не на его поверхности. Кроме того, повторные попытки обнаружения не приводили к успеху, даже при использовании более современных приборов.

Амран применил повторный анализ данных, полученных спектрометром для создания карт в ближнем инфракрасном диапазоне, охватывающем волны от 0,7 до 5,2 микрометра (NIMS, Near-Infrared Mapping Spectrometer). Этот прибор был установлен на зонд «Галилео», который в период с 1995 по 2003 год работал на орбите вокруг Юпитера. Несмотря на то, что изначально инструмент предназначался для изучения Юпитера, он позволил зарегистрировать полосы поглощения аммиака и на его спутниках.

Исследователь сделал вывод о том, что аммиак, обнаруженный на Европе, может быть частью либо гидратов, либо хлоридов. Учитывая, что Юпитер находится значительно ближе к Солнцу, чем спутники Урана или система Плутона, его присутствие явно указывает на поступление NH3 из глубин спутника. Вероятнейшим источником является подледный океан Европы. Несмотря на то, что температура ее поверхности составляет минус 160 °C на экваторе и минус 220 °C на полюсах, данные, полученные с космических аппаратов, давно указывали на возможность его существования.

Обнаружение аммиака позволило Амрану сделать вывод о том, что океан Европы глубже и обширнее, чем считалось прежде, а толщина ледяной оболочки, покрывающей его, меньше, чем предполагалось. Это связано с тем, что аммиак действует как естественный антифриз: его взаимодействие с водой понижает точку замерзания до минус 100 °C. Таким образом, при одинаковом количестве тепла, поступающего из недр Европы, аммиак значительно снижает вероятность замерзания ее океана. Ранее предполагалось, что объем глобального подледного океана Европы превышает объем всех океанов Земли в два раза.

Значимым аспектом открытия является то, что найденное соединение содержит первые зафиксированные следы азота на Европе. Этот элемент необходим для существования жизни, подобной земной, поскольку он входит в состав ДНК. Ранее аммиак был обнаружен на поверхности Энцелада, спутника Сатурна, где его также связали с возможностью существования подледного океана.

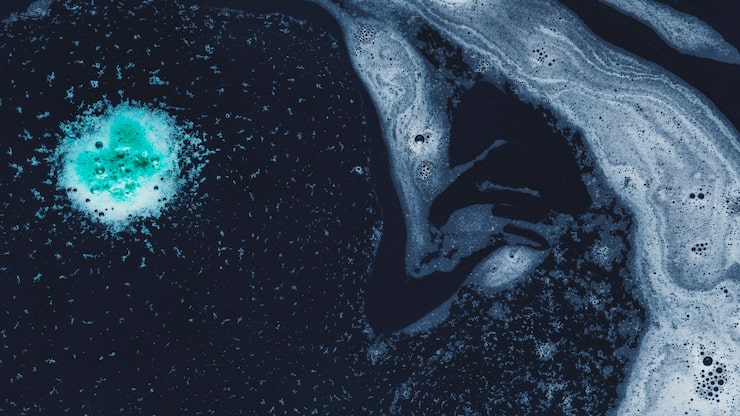

Причины различий в обнаружении аммиака на Европе до сих пор не выяснены. Существует предположение, что его наличие связано с периодичностью выбросов: по мнению ученых, аммиак может подниматься на поверхность в результате криовулканических извержений. Этот термин описывает процессы, при которых на поверхность поднимается жидкая вода, играющая роль лавы в вулканических извержениях.

Подобные явления характерны для холодных регионов, таких как ледяные спутники планет-гигантов, а также для карликовых планет, например, Цереры или Плутона. Если периоды между криовулканическими извержениями на Европе достаточно велики, аммиак может разрушиться под воздействием ультрафиолетового излучения, что существенно затрудняет его обнаружение.