С тех пор, как «Вояджер-2» посетил отдаленную планету в 1986 году и зафиксировал радио- и ультрафиолетовое излучение, астрономы ожидали обнаружения инфракрасного излучения. Новое исследование, как утверждают ученые, положило конец этому вопросу и открывает новую эпоху в изучении Урана.

Магнитное поле Урана представляет собой одну из ключевых характеристик этой планеты. Оно отличается, прежде всего, смещением центра поля на одну треть радиуса Урана, а также значительным углом наклона (59 градусов) относительно оси его вращения. Кроме того, полюса магнитного поля меняются местами почти каждый день (~17 часов). Причины столь большого угла наклона магнитного поля остаются неизвестными для ученых, однако они полагают, что понять это поможет изучение светящихся явлений, наблюдаемых на планете.

Анализ данных, полученных с помощью наблюдений в ближнем инфракрасном диапазоне, позволил астрономам понять, как взаимодействуют магнитосфера, ионосфера и термосфера на Юпитере и Сатурне. С 1990-х годов исследователи пытаются зафиксировать инфракрасные сияния на Уране, чтобы аналогичным образом изучить его взаимодействия, однако пока это не удалось.

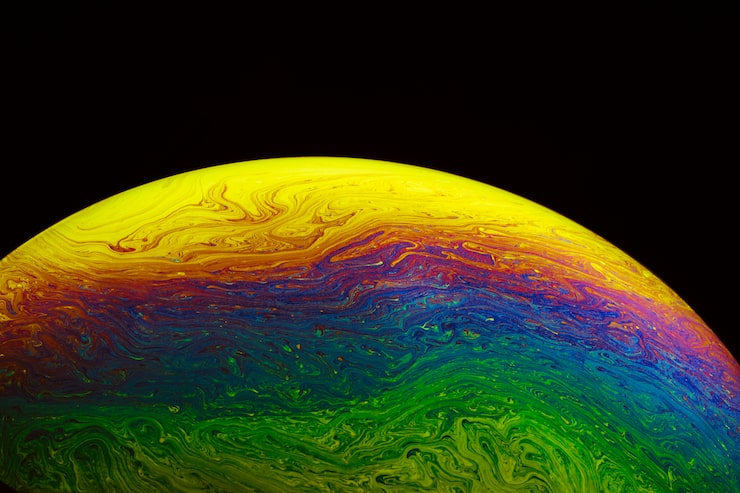

Полярные свечения формируются в процессе взаимодействия высокоэнергетических заряженных частиц с частицами атмосферы планеты, движущихся вдоль линий магнитного поля. Атмосфера Урана в основном состоит из водорода и гелия, поэтому эти свечения (в отличие от полярных сияний, наблюдаемых на Земле) находятся за пределами видимого диапазона.

В ближнем инфракрасном диапазоне катионы триводорода являются основным объектом наблюдений, поскольку интенсивность их излучения связана с температурой и плотностью. Благодаря этому, их излучение можно применять для измерения температуры планеты.

Впервые катионы триводорода были обнаружены на Уране в 1992 году, и с их помощью ученые начали исследовать его ионосферу. Однако для сопоставления их излучения с инфракрасными сияниями требовались более длительные и точные наблюдения.

Астрономы из Лестерского университета в Великобритании провели анализ данных, полученных в 2006 году с помощью телескопа «Кек II» в ближнем инфракрасном диапазоне. В тот период времени телескоп на протяжении около шести часов вел наблюдения за Ураном.

Ученые зафиксировали повышенную интенсивность излучения от триводорода. Проанализировав интенсивность, температуру, плотность частиц и общее излучение, астрономы установили, что усиление вызвало сияние. Это связано с тем, что в период усиления плотность возрастала при незначительных колебаниях температуры. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

«Данная работа стала итогом тридцатилетнего изучения сияний на Уране. В ней впервые получено подтверждение наличия инфракрасных сияний, и она открывает новую эпоху в исследованиях сияний на этой планете. Полученные данные помогут углубить наши знания о сияниях на ледяных гигантах и усилить понимание функционирования магнитных полей планет Солнечной системы, экзопланет и даже нашей собственной планеты», — прокомментировала результаты главный автор исследования аспирантка Эмма Томас из Школы физики и астрономии Лестерского университета.

Похоже, температура газовых гигантов, таких как Уран, значительно превышает то, что можно было бы ожидать, если бы они нагревались только излучением звезды. Согласно одной из гипотез, источником этого нагрева являются мощные сияния. Именно поэтому астрономы проявляют к ним столь большой интерес.