Согласно последним данным компьютерного моделирования, влажность в атмосфере Юпитера распределена неравномерно. Дожди и сильные турбулентные потоки переносят воду на десятки километров вглубь планеты, что приводит к тому, что в некоторых областях ее концентрация может превышать концентрацию в других регионах в десять раз.

Считается, что Юпитер образовался первым среди планет Солнечной системы. Благодаря своей огромной гравитации он оказал существенное влияние на траектории Земли и других планет.

Определение количества воды на Юпитере и выявление мест ее концентрации имеет решающее значение для понимания того, как вода появилась на Земле – вопроса, который до сих пор остается нерешенным в планетологии. Миссии, проведенные ранее, например, Galileo в 1990-х годах, выявили наличие воды в области экватора Юпитера, однако не было установлено, являются ли эти результаты репрезентативными для всей планеты.

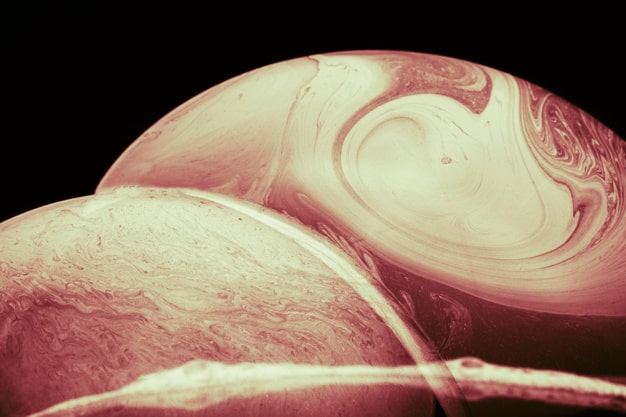

Внешний вид Юпитера, характеризующийся закрученными полосами и гигантскими вихрями, является следствием сложной динамики его атмосферы. Эта визуальная привлекательность создает значительные препятствия для определения химического состава на разных глубинах. Космический аппарат NASA Juno, в настоящее время находящийся на орбите газового гиганта, предназначен, в том числе, для определения общего количества воды. Новое научное исследование помогает определить, в каких именно областях необходимо проводить измерения для получения наиболее достоверных результатов. Аналогичные трудности могут возникнуть при изучении ледяных гигантов – Урана и Нептуна, где конденсируются другие вещества, такие как метан.

Для понимания того, как распределяется вода, исследователи из Калифорнийского технологического института (США) разработали новую модель гидрологического цикла Юпитера. Полученные данные опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для изучения условий, характерных для средних широт газового гиганта, исследователи применили компьютерное моделирование с высоким разрешением. Созданная модель охватывала область атмосферы шириной 45 000 километров и длиной 60 000 километров, от слоев с давлением 87 бар до верхних границ с давлением 0,002 бара.

При разработке учитывались характеристики и основные черты Юпитера. Прежде всего, стоит отметить его быстрое вращение, благодаря которому сутки на планете длятся всего 10 часов по земному времени. Также важным аспектом является гидрологический цикл: процесс конденсации водяного пара с образованием облаков, выпадение осадков и последующее испарение на глубине. В начальных настройках было определено, что в глубоких слоях атмосферы вода распределена равномерно и ее концентрация втрое больше, чем содержание кислорода в Солнце.

По результатам моделирования установлено, что турбулентные потоки и осадки формируют сложную трехмерную структуру распределения влаги. Выпадающие осадки переносят воду на значительную глубину под видимой частью облаков, иссушая верхние слои и увеличивая влажность в нижних слоях атмосферы на глубине до десятков километров. Данный процесс является причиной вертикальной неоднородности. После этого начинают оказывать влияние крупномасштабные вихри и волны, которые перемешивают воздушные массы в горизонтальном направлении, но не хаотично.

Вращение планеты оказывает значительное влияние на движение воздушных потоков. Физическая величина, называемая потенциальной завихренностью, определяет динамику этих процессов. Согласно результатам моделирования, именно она контролирует перемешивание воды по широтам. Вследствие этого, на глубине, соответствующей давлению в семь бар, содержание воды может варьироваться более чем в 10 раз. В некоторых районах концентрация оказывается ниже, чем солнечная, а в других – значительно превышает ее. Данный механизм объясняет, почему локальные измерения не позволяют получить представление об общем объеме воды на планете.

Анализ показал, что распределение воды на Юпитере неравномерно из-за сложного взаимодействия осадков, вызывающих вертикальное разделение, и сильных атмосферных вихрей, перемешивающих влагу в широтной плоскости.

Для точного определения общего объема воды, содержащейся в атмосфере, зонды должны погружаться на глубину, достаточную для полного испарения всех выпавших осадков. Полученные результаты помогут в анализе данных миссии Juno и в разработке проектов будущих аппаратов, предназначенных для исследования других газовых гигантов Солнечной системы.