Участники НОШ МГУ «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина» — сотрудники биологического, физического факультетов и факультета фундаментальной медицины — разработали методы неинвазивного контроля степени радиационного воздействия на организм.

Источник иллюстрации: НОШ МГУ

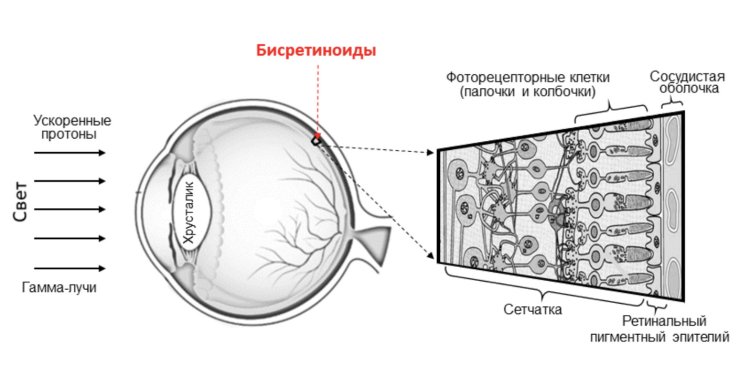

В результате исследований учёными установлено, что при облучении ускоренными протонами и гамма-лучами бисретиноиды глазного дна (сетчатки и ретинального пигментного эпителия) подвергаются окислению. Сравнение спектров флуоресценции окисленных бисретиноидов с неокисленными показало смещение в синюю область видимого спектра. Такой сдвиг спектра флуоресценции у человека можно регистрировать неинвазивно, при помощи модифицированного сравнительно нового в офтальмологии метода. Это открывает возможность для оперативного неинвазивного мониторинга степени радиационного воздействия на организм. опубликованы в журнале «Вестник Российской академии наук».

«В 1876 году австрийский физиолог Ф. Болль обнаружил светочувствительное вещество в сетчатке лягушки и назвал его “Sehestoff” (с нем. «зрительное вещество»). Позднее веществу дали название “родопсин”. Молекула родопсина состоит из белка и ретиналя, который поглощает квант света, запуская зрительный акт.

Родопсин в сетчатке позвоночных животных – однократного действия. После поглощения света он разрушается. Ретиналь в родопсине изогнутой цис-изомерной форме. Квант света быстро выпрямляет его, переводя в транс-форму.

Белковая часть молекулы перестраивается, а ретиналь отделяется и перемещается в клетку ретинального пигментного эпителия, где изомеризуется обратно в цис- форму при помощи фермента. Затем цис- ретиналь доставляется белками-переносчиками обратно в зрительную клетку, где “вставляется” в опсин – белковую часть родопсина.

Это восстанавливает исходное состояние пигмента, процесс называется регенерацией родопсина.

Он происходит в течение десятка минут во время темного периода.

Однако не весь свободный транс-ретиналь превращается в цис- ретиналь. Часть из него, особенно с возрастом, при дегенеративных процессах и при высоких интенсивностях света, превращается в бисретиноид: первая молекула транс-ретиналя соединяется с фосфолипидом фоторецепторной мембраны, затем вторая молекула.

В результате получается бисретиноид. При взаимодействии с активными формами кислорода он легко окисляется, а спектр его флуоресценции смещается в коротковолновую (синюю) область. — говорит заведующий кафедрой молекулярной физиологии биологического факультета МГУ, академик. Михаил Островский.

«Изменение флуоресценции при увеличении продуктов окисления и деградации бисретиноидов можно регистрировать безвредными методами. Например, с помощью многоспектральной фондовой камеры или технологии регистрации времени жизни флуоресценции на определённых длинах волн FLIM. », — поясняет доцент физического факультета Андрей Ларичев.

«Окисление бисретиноидов, которое может происходить при воздействии радиации, позволяет оценить степень воздействия излучения на структуры глаза и, соответственно, на организм в целом. Бисретиноиды в данном случае аналогичны дозиметру в глазу. Такой биохимический “дозиметр” будет полезен для неинвазивной оценки радиационной безопасности работников атомной промышленности, космонавтов и пациентов, проходящих протонную или гамма-терапию. Ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ подводит итоги. Татьяна Фельдман.

Информация и фото предоставлены пресс-службой МГУ