Метеорологические наблюдения непрерывно велись на протяжении 146 лет. Научная работа, начавшаяся до революции и пережившая две мировые войны. Благодаря труду ученых, возможно узнать погоду в столице в конкретный день и час, независимо от того, прошло это вчера или сто лет назад. Это всё о Метеорологической обсерватории им. В.А. Михельсона, являющейся частью Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, и людях, работающих там.

Метеорологическая обсерватория имени Владимира Александровича Михельсона – старейший действующий пункт наблюдения за погодой в Москве. Известна тем, что именно здесь родились агрометеорологические наблюдения и агрометеорология как наука. Владимир Александрович основал русскую агрометеорологическую сеть наблюдений – титанический труд, 161 станция по всей центральной России. Обсерватория была координационным центром, как сейчас Гидрометцентр или Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Раньше эта роль частично выполнялась обсерваторией, – начал свой рассказ и. о. руководителя Метеорологической обсерватории имени В.А. Михельсона Иван Андреевич Кузнецов.

Здание обсерватории было построено в 1910 году, но команда ученых ведет наблюдения за погодой с 1 января 1879 года без перерыва. Внешний вид здания интересен вышкой, строительство которой курировал архитектор В.Г. Шухов. Вышка полностью собрана на заклепках, без болтовых соединений. На ней установлено ветроизмерительное оборудование на высоте 26 метров над землей, что позволяет собирать ценные данные для московского региона, поскольку данные наиболее полно отображают ветровой режим Москвы. На других станциях ветроизмерители установлены только на 10 метрах и могут загораживаться зданиями или деревьями.

Учебная площадка обсерватории

Два подразделения долгое время размещались в здании. Второй этаж принадлежал кафедре метеорологии и климатологии, а первый — метеорологической обсерватории. Наверху занимались обучением, а внизу работали и внедряли практические разработки для развития науки и сбора научных данных. Такая традиция просуществует и сейчас.

Рядом с зданием находятся две метеоплощадки, хотя это единая территория. Вблизи здания расположена учебная площадка, где студенты совершенствуют практические навыки, полученные на кафедре. Далее находится производственная площадка, где проводятся непрерывные метеорологические наблюдения круглосуточно, раз в три часа — восемь раз в сутки. Метеолог выходит на площадку и составляет отчеты с приборов. За каждый срок наблюдения порядка 30–40 отчетов. Среди параметров: температура, влажность воздуха, количество осадков, продолжительность солнечного сияния, направление и скорость ветра, различные метеорологические явления, балл облачности, горизонтальная дальность видимости. — пояснил И.А. Кузнецов, указывая на Останкино в шпиле здания.

Погодные измерения идут беспрерывно

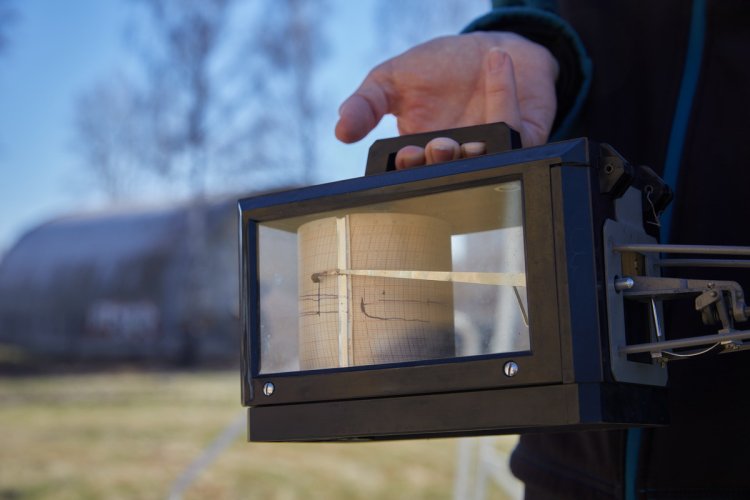

Наблюдение за атмосферными явлениями ведется непрерывно с точностью до минуты. Метеоролог записывает собранные данные в специальную метеорологическую книжку. Интересно, что записи выполняются карандашом, поскольку доказано, что он не выцветает и наилучшим образом сохраняется на бумаге. Ведутся также электронные базы данных; обсерватория не отстает от технологий, но вся цифровая информация дублируется на бумажных носителях. Метеоролог трудится в праздники, ночью, на Новый год и в День России — погоду нельзя отменить или выключить из розетки. В любых условиях метеоролог наблюдает и работает, готовясь принять удар стихии — грозы, ливня, метели.

Метеоролог-наблюдатель передает информацию заказчикам и всем, кому она необходима. Например, в Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которое затем или архивирует данные, или передает их для научного анализа и других задач. Большинство считает, что метеорологи прогнозируют погоду. Но мы прежде всего наблюдаем за ней. Мы собираем данные по единой методике в течение длительного времени. Данные загружаются в суперкомпьютеры, и уже на основе этих данных составляются прогнозы погоды. Чтобы спрогнозировать погоду на неделю, сначала ее правильно надо спрогнозировать хотя бы на сутки вперед. Чтобы спрогнозировать на сутки вперед, надо сначала сделать это хотя бы на три часа. А чтобы на три часа, необходимо все грамотно измерить, соблюдая методику и правильную установку приборов, — сообщил И.А. Кузнецов.

И.А. Кузнецов в мемориальном кабинете В.А. Михельсона

Как и полтора столетия назад, наблюдения ведутся по спиртовым и ртутным термометрам старой конструкции. Сеть Росгидромета модернизируется, вводятся цифровые датчики. Датчики достаточно качественные и надежные, но все же по точности уступают жидкостным термометрам. Связано это главным образом с дискретностью измерений цифровых приборов — фиксируя данные раз в пять-десять минут, они могут пропустить наиболее важные погодные явления, чего не случается с обычным жидкостным термометром.

Обсерватория постепенно модернизируется. Открыт мемориальный кабинет В.А. Михельсона, где можно увидеть настоящие приборы, с которыми работали метеорологи сто лет назад. Сотрудники обсерватории проводят мастер-классы, на которых каждый может узнать, как снимаются показания с различных измерительных приборов. Дух исследований, несмотря на обновления, остается связанным с прошлым — эта преемственность особенно заметна в обсерватории и сохранится ещё долгие годы.