В российской археологии методы естественных и технических наук всегда играли важную роль в многочисленных исследованиях. Сегодня Центр коллективного пользования Института археологии РАН — место с концентрацией самой передовой приборной базы для современной археологической науки. ЦКП был основан в 2020 году в рамках национального проекта «Наука и университеты». Основные направления исследований, проводимых на его оборудовании, — археологическое материаловедение, палеоантропология, подводные исследования и полевые работы.

Евгения Януанович Зубавич выполняет исследования на сканирующем электронном микроскопе. TESCAN VEGA Compact LMH в ЦКП ИА РАН

Изображение: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

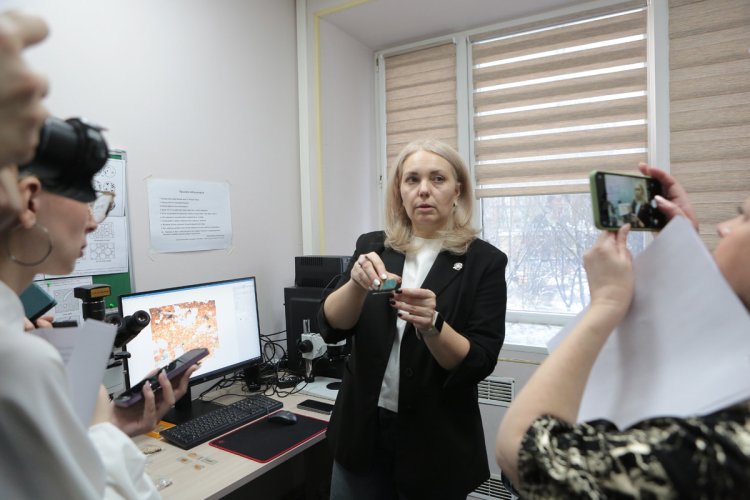

Приборная база ЦКП пополняется в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ. С 2020 года центр выполнил более 190 заявок от исследователей, включая заявки из зарубежных научных организаций, например, из Беларуси и Сербии. Наблюдается надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество с коллегами. Ирина Анатольевна Сапрыкина.

В двадцатых годах XX века в Российской академии истории материальной культуры (теперь Институт материальной культуры РАН) создали лабораторию для изучения бронзовых артефактов. С шестидесятых годов XX века в Институте археологии АН СССР трудились группы по спектральному анализу, металлографии, петрографии и археомагнитному методу. В 1967 году открылась лаборатория естественнонаучных методов.

Мы уверенно стоим на прочном фундаменте и стремимся к развитию с учетом современных научных методов и подходов. Первое направление — археологическое материаловедение. Продолжаем изучать элементный состав, технологию изготовления, свойства глины, металлов, керамики, камня, костей и всех органических остатков, которые находим в ходе раскопок. Для этого у нас есть ряд высококлассных приборов. И. А. Сапрыкина.

Например, оптический поляризационный микроскоп ADF U300PВ лаборатории ЦКП ИА РАН проводят петрографический анализ керамики различного происхождения — от посуды неолитической эпохи до строительных материалов Древней Руси. Для этого создают прозрачные шлифы толщиной 30 микрон, которые рассматривают в микроскопе под проходящим поляризованным светом. Это позволяет определить минеральный состав находок, изготовленных из горных пород. Данный метод был заимствован из геологической науки петрологии.

Яновская Елена Геннадьевна описывает способ изготовления шлифов для изучения на оптико-поляризационном микроскопе. ADF U300P

Фотография Ольги Мерзляковой из журнала «Научная Россия».

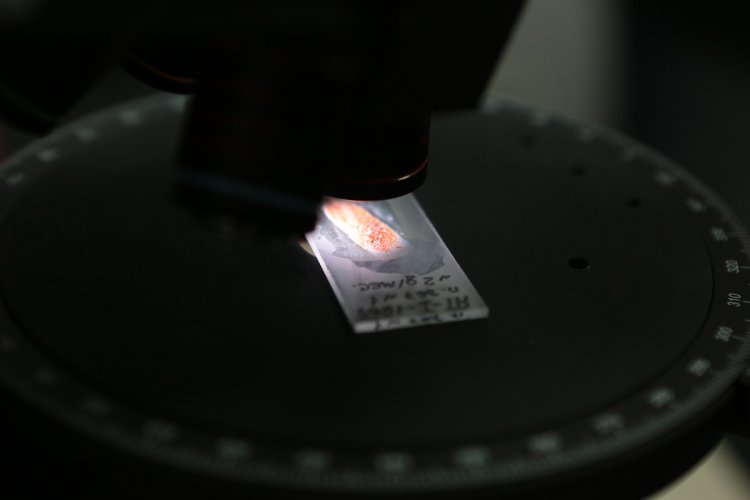

Этот разрушающий метод позволяет исследовать массовый материал, такой как керамика, на археологических памятниках с эпохи неолита. Например, фрагмент неолитической керамики из Северной Месопотамии VI тыс. до н. э., изготовленный в шлиф. Под микроскопом поляризованный свет дает определенные оптические свойства минералам в составе образца. Цвет, структура, угол погасания и спаянность говорят о типе минерала и температуре его образования. Археологи узнают состав материала, использованного древним человеком для изготовления черепка: тип глины — сильно ожелезненная или богатая другими минералами? Процессы подготовки глины? Добавки — песок или шамот? Местный или импортный шамот? Этот метод подходит не только для посуды, но и строительной керамики. Екатерина Геннадьевна Яновская.

Полоска шлифа толщиной 30 микрон под микроскопом с поляризацией света.

Изображение Ольги Мерзляковой из журнала «Научная Россия».

В лаборатории петрографией изучают и древнерусские строительные растворы. Например, по фрагменту фрески XII века из Георгиевского собора Юрьева монастыря. Под микроскоп шлиф Е.Г. Яновской соответствующего фрагмента был помещён.

Мы можем видеть состав подготовительного раствора фрески: известь и фрагменты известняка. Сверху расположен слой черного пигмента, поверх него — слой кальцита, на который был нанесен светлый рисунок. Так мы изучаем стратиграфию подготовительных слоев росписи и подтверждаем, что это настоящая живопись в технике фрески, которая предполагает тщательную и кропотливую подготовку поверхности стены с нанесением нескольких слоев раствора.

Другой фрагмент фрески XII века, обнаруженный при раскопках в Юрьевом монастыре, исследуют методом спектроскопии комбинационного рассеяния (рамановской спектроскопии) с помощью портативного рамановского экспресс-анализатора «ИнСпектр». Данный метод относится к неразрушающим исследованиям и может применяться к ценным артефактам. Основан он на взаимодействии монохроматического лазерного света с веществом образца. Детектор фиксирует изменение излучения (рамановский сдвиг), связанное с колебаниями химических связей в веществе.

В данном месте установлен спектрометр, соединенный с оптической системой микроскопа. На интересующую точку образца направляется лазер длиной волны 532 нанометра. Во время взаимодействия лазера с образцом характеристики излучения изменяются. Детектор регистрирует эти изменения, получая спектр. Он подобен отпечаткам пальцев и уникален для различных минералов, пигментов и веществ. Евгений Янович Зубавичус— Затем автоматическая система распознавания сопоставляет полученный спектр с базой эталонов и устанавливает, какой материал имеет место. В данном случае это лазурит.

С помощью портативного рамановского экспресс-анализатора «ИнСпектр» изучают фрагмент фрески XII века.

Изображение: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Метод применяется для выявления пигментов на различных артефактах. Иногда его используют для изучения коррозийных образований на металлических предметах, чтобы выбрать наилучшую методику реставрации.

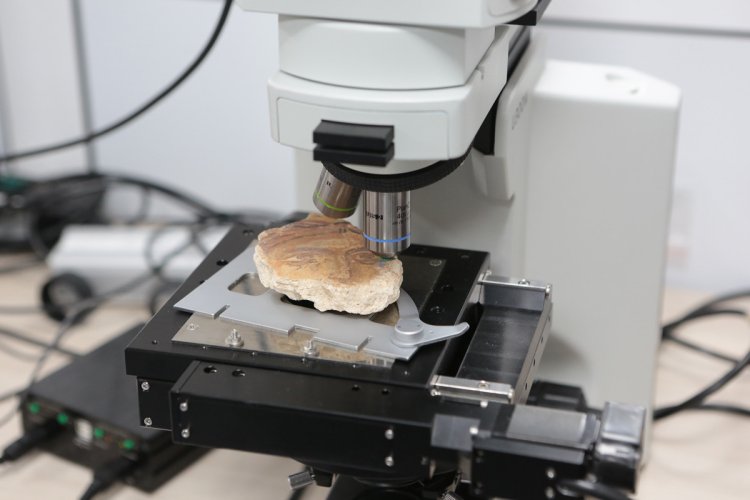

К методам археологического материаловедения, не приводящим к разрушению объектов, относятся исследования на сканирующем электронном микроскопе. TESCAN VEGA Compact LMHИнструмент позволяет изучить серебряную лунницу из Воздвиженского клада конца X века, обнаруженного в 2024 году экспедицией ИА РАН при раскопках на Софийской стороне Великого Новгорода. Клад — крупнейший среди найденных в ранних культурных горизонтах Новгорода: в нем около 1900 предметов. Перед сканированием лунницу тщательно продувают, чтобы удалить пыль. Используемый метод «растровая электронная микроскопия с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом» высоко востребован практикой.

Рассмотренная под микроскопом поверхность серебряной лунницы показана в сильно увеличенном виде. TESCAN VEGA Compact LMH

Изображение Ольги Мерзляковой из журнала «Научная Россия».

Этот прибор объединяет несколько методов. В нём есть электронная пушка, которая подобно сканеру проецирует пучок электронов по образцу. Излучение собирается различными детекторами. Некоторые детекторы дают изображение с большим увеличением, максимальной деталировкой и контрастом, другие — информацию об элементном составе образца.

Так можно проследить технологию создания предмета, выяснить, какой припой использовали мастера, а также исследовать состав металлических сплавов, старых стекол, керамики и так далее.

В Центре коллективного пользования Института антропологии РАН работают два прибора для палеоантропологии. D-сканер Artec Space Spider Многофункциональная мобильная рентгеновская установка.

Младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН приводит пример мужского черепа XV века, обнаруженного при раскопках в Троице-Сергиевой лавре. Кристина Александровна Петрова Демонстрирует процесс формирования трёхмерного цифрового аналога предмета. 3DУстройство для сканирования применяет структурированный свет для фиксации самых мелких деталей формы и текстур поверхности.

К. А. Петрова проводит сканирование черепа при помощи промышленного трёхмерного. D-сканера Artec Space Spider

Изображение Ольги Мерзляковой из журнала «Научная Россия».

В этом случае можно наблюдать травмы, а также проблемы со здоровьем зубов. Возможна реконструкция потерянных частей. С новым (дополнением) становится… 3DНовый метод геометрической морфометрии доступен для сканирования. При этом на определенных точках цифрового черепа ставят метки, специальная программа измеряет расстояние между ними. В итоге получается возможность проследить индивидуальную, внутригрупповую и межпопуляционную изменчивость, — поясняет К.А. Петрова.

Радиология помогает без повреждений изучить внутреннюю структуру объекта, что важно для комплексного биоархеологического исследования. С помощью ПДРУ в центре изучают морфологические особенности скелета, определяют биологический возраст, выявляют индикаторы физиологического стресса, палеопаталогии и признаки заболеваний.

Череп помещают в многофункциональную передвижную рентгеновскую установку (ПДРУ)

Изображение: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия».

Специальная гордость Центра космических приложений Института астрономии Российской академии наук — новый комплекс для лазерной съёмки. LiDARЕго используют в современных археологических раскопках для создания цифровых карт рельефа местности. Это ручная процедура лазерного сканирования. Метод основан на определении местоположения в режиме реального времени, что позволяет его применять там, где по различным причинам недоступны другие геопространственные технологии и дистанционные методы исследования.

В 2024 году сотрудники Института археологии РАН осуществили лазерное сканирование и разработали трёхмерную модель крепости XVII века в Белом городе Юрьевецкого района Ивановской области.

Городище состояло из камня и земли. Общая планировка была известна, но подробного документирования не было. Благодаря исследованиям получен качественный топографический план крепости с точным расположением стены, вала, бастионов и особенностей ландшафта. План пригоден для дальнейших исследований и работ. Вся работа заняла три дня, в отличие от спутниковой съемки, которая потребовала бы около десяти дней. Алексей Михайлович Фатьков.

Заместитель директора Института археологии РАН Александр Олегович Бергер демонстрирует комплекс для лазерного сканирования и топографическую карту укреплений семнадцатого века Белого города в Юрьевце.

Изображение Ольги Мерзляковой из журнала «Научная Россия».

Лидарный комплекс предоставляет преимущество в обработке данных: удаление современной застройки, транспорта, растительности позволяет увидеть следы археологических памятников, определить их границы и получить топографические данные даже на лесистой территории. Это дает возможность планировать работу по сохранению, учету и наблюдению за объектом.

Планируется дальнейшее расширение приборной базы ЦКП ИА РАН для обеспечения доступа археологов к современным технологиям и достижения мировых стандартов в научных исследованиях.