Егор Вадимович Паркевич. Изображение: Елена Либрик / «Научная Россия».

Ученые из отдела высоких плотностей энергий ФИАН моделируют молнии в лаборатории. Физикам удалось определить главные этапы развития электрического разряда, сопровождающихся созданием разных видов электромагнитного излучения (рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного и др.), а также установить места их генерации. Руководитель научной группы Егор Вадимович Паркевич рассказал корреспонденту «Научной России» об экспериментальном изучении молний.

Справка: Егор Вадимович Паркевич ― Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела физики высоких плотностей энергии ФИАН, член проекта «Жесткое рентгеновское и широкополосное радиоизлучение лабораторного атмосферного разряда: динамика, источники, механизмы генерации» – исследование, финансируемое грантом РНФ, возглавляет молодежная научная группа «Лазерная диагностика быстро эволюционирующих фазовых объектов со сложной внутренней микроструктурой».

― Каким образом образуются разряды электричества, которые вы провоцируете в лабораторных условиях?

Точнее сказать, что мы имитируем молнии, а не создаем их, поскольку большая разница существует между протеканием этих процессов в грозовых разрядах природы и лабораторных экспериментах. Их довольно сложно сопоставить друг с другом. Возвращаясь к вашему вопросу, хочу рассказать о типе молний, которые исследуются в ФИАН. Говоря о молнии, большинство людей представляют результат разряда от грозового облака до Земли: яркий светящийся канал, сопровождаемый мощным громом, вспышкой света и другими сопутствующими процессами. Но есть и более необычные разряды: например, происходящие непосредственно внутри облака, так называемые внутриоблачные компактные разряды, состоящие из большого количества стримеров. Физические процессы, формирующие условия для возникновения молнии. ― Примеч. ред.)Наблюдать за ним в лаборатории очень сложно.

Есть и более захватывающие типы разрядов, развивающихся, например, на внешней стороне облака в верхних слоях атмосферы: джеты, спрайты и высотные разряды типа эльфов, которые простираются на десятки километров вверх.

— Так получается, что движение происходит не к Земле, как принято считать, а от неё?

— Безусловно, отдельные категории способны эволюционировать таким образом. В их основе действуют процессы, протекающие с различной скоростью и на разных пространственно-временных уровнях. Некоторые из этих явлений поразительно стремительны и занимают около одной 1 нс. Один триллионная часть обычной секунды. ― Примеч. ред.Это промежуток времени, за который свет преодолевает расстояние в 30 сантиметров в вакууме. Существуют и более короткие — субнаносекундные.

В исследованиях мы пытаемся определить фундаментальный процесс образования молний. В эксперименте формируются между заряженным и заземленным электродами. Это миниатюра обычной молнии из грозовых облаков на землю.

Конечно же, это качественное сравнение, которое помогает приблизиться к пониманию процессов, заставляющих молнию появляться.

В каких обстоятельствах совершается подобная симуляция грозы?

Условия эксперимента очень похожи на условия грозовых разрядов в природе.

Наша установка генерирует импульсы напряжения до миллиона вольт при токах в единицы килоампер, приближаясь к характеристикам конечной стадии разряда молнии.

Мы стремимся изучить эти процессы с высокой временной точностью в пространстве, наблюдая за сопровождающими их электромагнитными явлениями.

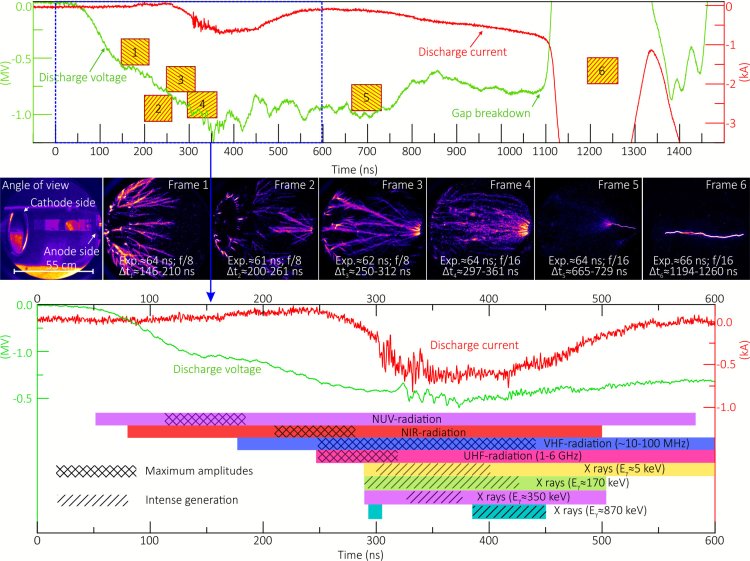

Полное изображение свечения, созданного пробивным каналом. Источник: Е.В. Паркевич / ФИАН

Вы утверждаете, что процессы в молнии очень быстрые и занимают доли наносекунды, но нам кажется, что она длится дольше: мы можем хорошо рассмотреть молнию с расстояния и даже сделать её снимок. Такое ощущение обманчиво?

Психическое восприятие вспышки таково. Процесс короткий, микросекунды. В некоторых случаях молния идёт по каналу, оставшемуся после первого разряда, и тогда можно увидеть повторную вспышку. Всё происходит быстрее, чем кажется. Снимать молнию на смартфон возможно, но сложно. Для отслеживания динамики требуется специальное оборудование.

Каким оборудованием вы проводите исследования молнии, учитывая её краткий жизненный цикл?

В экспериментах применяем специальное оборудование, например, быстрые камеры, регистрирующие фотоснимки с экспозицией 50–60 нс. Две такие камеры отображают динамику молнии. Система синхронизирована с высоковольтной машиной с точностью до наносекунд. Установка генерирует импульс длительностью микросекунды, но позволяет исследовать его с высоким временным разрешением. Дополнительно применяем методы диагностики и регистрации излучения для работы с нано- и субнаносекундными процессами. Именно это определяет суть имитации молнии в лаборатории.

Молния — случайное явление. Регистрация и изучение её в природе было бы затруднительным и затратным. Лабораторные эксперименты позволяют не только зафиксировать молнию, но и раскрыть фундаментальные физические процессы, лежащие в основе её возникновения и развития.

Развитие молнии проходит через определенные этапы. Можно ли эти этапы воспроизвести в лабораторных условиях?

Сложно повторить разряд молнии, возникший от грозового облака, в лаборатории. В облаках нет условий для этого: массивного высоковольтного электрода, как в лабораторных установках. Там происходят другие фантастические процессы на огромных масштабах.

Объясните мне подробнее эти процессы. На каком этапе разгорается молния?

Можно обсудить, к примеру, внутриоблачный разряд. Облако – это огромный генератор постоянного тока. Через него движутся разные воздушные потоки, что вызывает разделение заряженных частиц. Так возникает заряд на капельках воды или кристалликах льда в облаке. Заряды накапливаются до кулонов – колоссального уровня энергии, распределенного на несколько километров. Энергия стекается к общей точке, откуда идёт молния. Это первый механизм формирования молнии, описываемый, например, теорией гидрометеоров.

По вопросу о зажигании молнии наш коллега из ФИАН, академик А.В. Гуревич (1930–2023), предложил одну из самых известных и принятых сегодня теорий. Согласно теории космического излучения, высокоэнергетичные частицы, взаимодействуя с атмосферой Земли, порождают ливень высокоэнергетичных электронов.

При малых электрических полях стартовые электроны обладают большой энергией — примерно 100 килоэлектронвольт. В таких условиях группы стартовых электронов устремляются в разбег и начинают тормозиться на ядрах атомных частиц воздуха. Возникает рентгеновское излучение, включая образование новых групп быстрых электронов, то есть происходит их каскадное размножение. Это своеобразные «затравки», по которым может начаться формирование общего потока заряда. Если где-то прошла высокоэнергетичная частица и создала группу электронов, то по этой «затравке» потенциально может начаться развитие молнии.

Это множество процессов, по предположению А.В. Гуревича, инициируемых космическими лучами. То, что вызывает молнию, пока изучается.

Лабораторные эксперименты по имитации грозы помогают решить эту проблему?

Этот вопрос масштабирования природных процессов достаточно трудный. Некоторые этапы развития молнии возможно воспроизвести в лабораторных условиях, но другие пока остаются нам не по силам.

Собирая знания из экспериментальных данных, стремимся составить полную картину.

Испытательный узел силовой установки с высоким напряжением, предназначенный для моделирования разряда молнии. Фото: Е.В. Паркевич / ФИАН

Расскажите, как вы считаете, чем вызвано появление молний: одинаковой причиной и природы для всех разрядов или каждая молния — это отдельное явление?

Скорее всего, причины зажигания различаются у разных типов разрядов. В этой области много неизвестного. Мы обсуждали общепринятые концепции возникновения молнии и привычные сценарии, когда молния идет от грозового облака к Земле. Однако генерация высотных разрядов остаётся загадкой. Исследовать такие разряды можно только в естественных условиях, что очень трудно и дорого. Сейчас пытаются изучать это явление с борта самолёта при помощи дорогостоящего оборудования.

Есть ли примерное число возможных типов молниевых разрядов?

Я полагаю, их количество бесконечное. Возникновение одного или другого вида зависит от условий окружающей среды. Мы с вами обсуждали только нашу планету. Однако известно, что молнии присутствуют и на Венере с её кислотной атмосферой.

― И на газовых гигантах Юпитере и Сатурне.

Мы не знаем, какие виды разрядов существуют там, и сколько их. На мой взгляд, механизмы образования молнии на Земле и на других планетах Солнечной системы могут быть похожими. Впрочем, честно говоря, пока мы и со своей планетой толком разобраться не можем. Изучение этого вопроса происходит постепенно. Возможно, в будущем, объединив данные наблюдений и экспериментов, узнаем еще больше о молниях.

Какие самые любопытные итоги ваших экспериментов в ФИАН, по вашему мнению, можно выделить?

Выдавая высоковольтный импульс на длительный разрядный промежуток, мы наблюдали формирование первичных стримерных корон: первоначального процесса, создающего путь для развития молнии. Это можно назвать неким воспроизведением роста отрицательных или положительных лидерных каналов, развивающихся от облака к Земле. Стримеров очень много и их можно рассматривать как волны ионизации, прокладывающие слабо ионизованные плазменные каналы. Стримеры вспышечно выстреливают и ищут путь, по которому первый прогретый лидерный канал (основа молнии) начнет развиваться.

Видимая нам молния — заключительная фаза события, а формирование стримеров предшествует ей. В лабораторных условиях наблюдаем примерно одни и те же стадии развития молнии, что и в природе.

Кроме того, нам удалось воссоздать в эксперименте генерацию разных видов электромагнитного излучения (широкополосного радиоизлучения, рентгеновского, ультрафиолетового и других), установить их происхождение и составить карту корреляции между всеми этими видами.

В лаборатории путем создания электрической разряда удалось получить различные виды электромагнитного излучения, а также зарегистрировать новый тип его источников. В скором времени предстоит изучить соответствие полученных данных наблюдениям в естественных условиях и существующим научным представлениям о молнии.

Карта электромагнитных излучений во время молнии позволяет отследить ключевые этапы развития электрического разряда, связанные с генерацией рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного и других видов излучения. Местоположение источников установлено. Фото: Е.В. Паркевич / ФИАН

― Насколько опасно такое излучение?

Это мощное сверхвысокочастотное излучение, измеряемое в гигагерцах, может воздействовать на системы спутниковой связи, бортовую электронику, лидары и другие устройства. По подавлению таких высокочастотных помех сегодня много публикаций – СВЧ-излучение наблюдалось как в естественных условиях, так и в лабораториях.

Успех нашего исследования состоит в том, что нам удалось установить зоны генерации СВЧ-излучения с сантиметровой точностью. На какой стадии оно начинается, откуда исходит — пока неясно. Открытие не совпадает с существующими научными представлениями о молнии.

Обнаружена корреляция между областями генерации СВЧ-излучения и интенсивностью стримерообразования в плазме через несколько наносекунд или их уже возможным наличием в данной среде. Несмотря на отсутствие однозначного ответа, данное явление может представлять собой развитие пучковых неустойчивостей плазмы по типу черенковских.

Считают, что плазму изучили недостаточно хорошо?

В определённых условиях и при сопутствующих явлениях проявления возможны. Спектр физических процессов в плазме колоссален. Мы можем исследовать и воспроизвести в эксперименте лишь часть их, но для этого требуется оборудование высшего класса с высоким пространственно-временным разрешением. Нам нужны высоковольтная установка и система синхронизации на уровне единиц наносекунд, а также диагностическое оборудование для наблюдений. Такое оборудование у нас есть. Оно позволило получить наиболее полную картину излучений разряда, которая вылилась во временную карту электромагнитного излучения молниеподобного разряда.

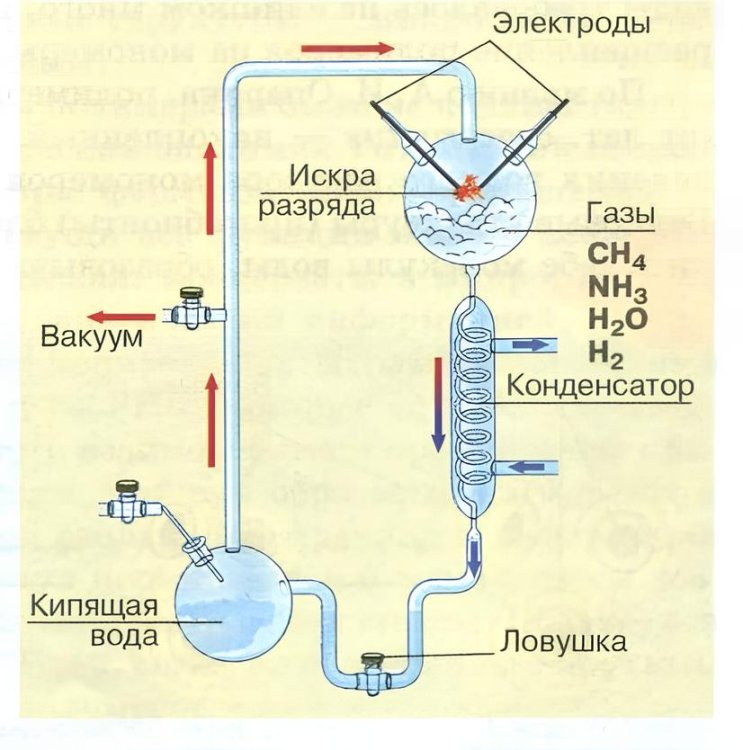

Аппарат Стэнли Миллера и Гарольда Юри воспроизвел в 1953 году обстановку Древней Земли и создал органические молекулы: молочную кислоту, мочевину и аминокислоты. Иллюстрация: Татьяна Сергеевна Богданова / Теремов Александр Владимирович, Петросова Регина Александровна. Биологические системы и процессы. Москва, Мнемозина, 2023.

Какова практическая польза изучения молний и разных форм электромагнитного излучения?

Первоочередной задачей является создание новых систем молниезащиты, подавления электромагнитных помех и совершенствование мониторинга грозовых явлений. Из-за климатических изменений количество гроз ежегодно увеличивается. Особенно опасны так называемые сухие грозы, особенно на обширных территориях. Необходимо их идентифицировать, понять, где они возникнут, с какой интенсивностью и т.д. Важно обеспечить безопасность открытых энергообъектов и промышленных предприятий, учитывая информацию о вероятности молнии. Безопасность гражданского населения — еще одна важная часть проблемы. Особенно это касается жителей горной местности и альпинистов: молния в гору не может быстро стечь, а долго идет по поверхности, представляя угрозу. Нельзя пренебрегать грозой: это может быть губительно для человека. 同时, когда молния бьет породы, формируются сложные минералы, которые тяжело создать в лабораторных условиях.

С помощью искусственно созданной молнии получалось производить даже аминокислоты.

Да. Это очень интересный эксперимент, проведенный в 1953 году Стэнли Миллером и Гарольдом Юри. Попытка воспроизвести условия древней Земли привела к синтезу аминокислот при пропускании электрического разряда через смесь газов и паров воды при температуре 80 ℃. Конечно, к этой работе было много вопросов: могла ли жизнь развиваться именно таким образом и насколько это близко к действительности на древней Земле?

Исследования этого направления представляют значительный интерес для науки, и роль молний в возникновении жизни на Земле могла быть огромной.