Какие вызовы массовой цифровизации для биоэтики? Как трансформировались отношения между врачом и пациентом? Почему важно внедрять этическое образование в школьные и вузовские программы? Об этом рассказывает президент Российского респираторного общества, академик Александр Григорьевич Чучалин.

Александр Григорьевич Чучалин

Изображение: Елена Либрик / Научная Россия

Какие вызовы для медицинской этики создала массовая цифровизация? Возникли ли новые опасности, требующие решения современной биоэтикой?

В последние десятилетия появились новые вызовы, решение которых цивилизациям необходимо. Россия стала единственным государством, где президент издал указ об этическом образовании. Без качественного этического образования общество не сможет решать задачи, что приведет к конфликтным и неприглядным ситуациям, усугубляющим проблемы.

Этика изучает человека и стремится разобраться, как изменяются в обществе нравственность и мораль. Она помогает принимать решения, определяя, является ли то или другое действие злом или добром. Примером могут служить вопросы: искусственный интеллект — благо или зло? Можно ли редактировать геном человека? Существуют различные точки зрения на эти вопросы: священнослужитель высказывает одну позицию, молекулярный биолог — другую, а врач, хорошо понимающий страдание, — третью.

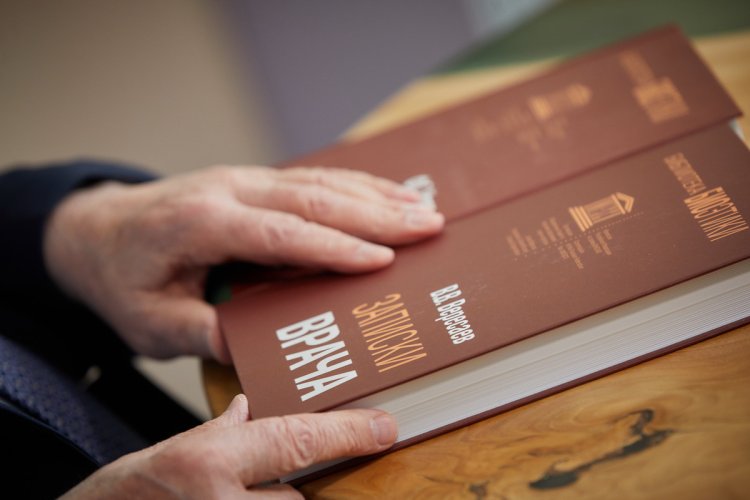

В мировом порядке существует подразделение ООН — ЮНЕСКО. Россия долгое время не являлась ее членом, но со временем начала активно сотрудничать. В структуре ЮНЕСКО есть комитет, который занимается вопросами адаптации технологических изменений к этическим вызовам. Это сложная задача. При этом Россия — единственная страна, где при правительстве функционирует комиссия по делам ЮНЕСКО, ее председатель — министр иностранных дел С.В. Лавров. Это свидетельствует о том, что государство прилагает все усилия, чтобы в России появилась структура, позволяющая отвечать на возникающие этические вызовы. Но существуют и проблемы, связанные с образованием. Чтобы этическое воспитание было достаточно активным и эффективным, нужны специальные программы. Эти сложности возникли передо мной, когда я работал в составе комитета по биоэтике ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел России. Тогда я понял, что необходима библиотека с основными положениями декларации по биоэтике, принятой в 2005 году, и решил создать подборку книг на эту тему.

Отсутствие этической образовательной системы создает трудности в решении новых задач: отсутствуют экспертные мнения, площадки для дискуссий и обсуждений. Аристотель утверждал, что этика — это общение старшего поколения с молодым. Мое поколение и поколение моих студентов разделяют различные взгляды. Мне необходимо донести до молодежи основные этические принципы и основы.

Сегодня много направлений на стыке профессий и этики, но меня больше всего интересует роль врача. У врачей особое положение, что остро обозначил писатель и врач В.В. Вересаев в «Записках врача». Студентам медицинских вузов необходимо прочитать томик В.В. Вересаева, который есть в библиотеке биоэтики, дважды: когда человек только решил стать врачом и сдаёт вступительные экзамены, и когда заканчивает образование. В.В. Вересаев говорил, что общество может жить некоторое время без писателей или композиторов, но ни одного дня не может жить без врача.

Врач становится проводником морали и нравственности в обществе, так как через него проходят острые актуальные проблемы, связанные с развитием технологий, например редактирование генома человека или технологии искусственного интеллекта. Врачу всегда не хватает знаний, ведь это постоянная работа над собой, что подчёркивал И.П. Павлов и его ученик П.К. Анохин.

Изображение предоставлено Еленой Либрик из института «Научная Россия».

Новые технологии ставят перед этикой новые вызовы, которые необходимо оценивать глубже, чем просто добро или зло.

Технологии меняют нашу мораль и нравственность по отношению к человеку, ведь в их фокусе в первую очередь находится именно человек.

Говоря о геномных технологиях: сегодня число болезней, описанных под их влиянием, выросло в несколько раз. Около восьми лет назад я составил энциклопедию редких болезней, напряженно работал несколько лет, но когда выпустил ее, то понял, что сильно отстал. Генетические технологии постоянно надо догонять: привнесли новые методы диагностики и лечения, новые знания о болезнях.

И это направлено на благо человека и потому будет развиваться очень быстро. Но при этом существуют и определенные генетические методы, направленные на регуляцию человеческой популяции. Это уже попахивает фашизмом, и относиться к ним стоит настороженно.

Я провожу семинары по искусственному интеллекту и демонстрирую студентам, как новые технологии меняют врачебную практику. Существуют системы, к сожалению, не российские, а американские, которые помогают врачу обращать внимание на второстепенные задачи, которые могут стать главными. То есть ИИ подсказывает мне, какое заболевание может быть у пациента, а какие можно исключить, но решение в итоге принимает врач.

Не исключено, что со временем врач, возможно даже неосознанно, начнет меньше брать на себя ответственность и больше возлагать её на ИИ.

Вряд ли дойдет до того, чтобы врач оправдывался за ошибку с помощью искусственного интеллекта.

Технологии помогают глубже разобраться в болезни и ее проявлениях, дают ответы на вопросы, которые раньше были невозможны. Например, описал две новые болезни, ранее неизвестные мировой медицинской общественности. Первый случай касается пациента с муковисцидозом — генетическим заболеванием. При обследовании обнаружил, что у него не только дефекты генов, связанных с муковисцидозом, но и еще одно генетическое заболевание. К открытию подвел ИИ, без которого увидеть это было бы невозможно. Во втором случае у молодого мужчины с серьезными мышечными проблемами во время сна резко нарушалась дыхательная функция: накапливалась углекислота, падало парциальное давление кислорода, что приводило к тяжелой дыхательной недостаточности. Исследовали его состояние, и ИИ указал на необходимость поиска определенного гена. Нашли этот ген и начали расшифровывать его функцию, объединившись с учеными из мощной лаборатории биоинформатики в Балтиморе. В результате расшифровали генетический код пациента и поняли причины возникновения его заболевания. Методы лечения, которые смог найти благодаря поставленному диагнозу, оказались для него приемлемыми.

В медицинской практике ежедневно встречаются новые задачи при общении с пациентами, чьи состояния требуют глубокого осмысления. Информационные ресурсы оказывают поддержку в этом процессе. Технологии лишь указывают путь, решения же принимаю я сам. Врач всегда несет ответственность, а не искусственный интеллект.

Важно учитывать формирующиеся по мере морального и нравственного развития общества этические нормы. Эти нормы, как правило, уступают технологическому прогрессу. В результате возникает вызов: технологии развиваются быстро, а этика им не успевает.

Как считаете, развита ли в наше время этическая культура?

К сожалению, оценка моя невысока. В высших кругах власти понимают важность решения проблемы. На первом месте буксует университетское образование, особенно в медицине и биологии.

Я пожертвовал библиотеки биоэтики 100 вузам, отправив их в Чита, Улан-Удэ, Смоленск, Владивосток, Калининград и другие города. Ответа получил только от двух вузов. Такая ситуация наглядно демонстрирует текущее положение дел. Без этического образования не сможем решать важные вопросы, стоящие перед обществом.

Изображение: Елена Либрик / Научная Россия

Как Вы мыслите о системе воспитания нравственности?

Первым шагом является введение комплексной программы, охватывающей все шесть курсов обучения. Однако врачи, начавшие практику после окончания учебы, обязаны продолжать повышение своей этической квалификации.

Врачебное поколение не предполагало сложностей редактирования генома человека, нового родительства или искусственного интеллекта. Все это требует постоянного развития. На хирургическом конгрессе главный хирург Великобритании заявил, что образование доктора завершается в день получения белых тапочек. Этические знания должны сопровождать врача всю жизнь.

Библиотека биоэтики организована по учебным годам университета. Так, шестой курс предполагает чтение «Сердца хирурга» Ф.Г. Углова и «Записок врача» В.В. Вересаева для подготовки к этическим аспектам профессии. Произведения В.Ф. Войно-Ясенецкого или Е.С. Боткина интересны студентам третьего или четвертого курса. Первые курсы предлагают познакомиться с философией, например работами Н.А. Бердяева и Иммануила Канта.

Разные аспекты этического образования требуют изучения на разных этапах развития. К сожалению, мы этого не всегда делаем. В странах с приоритетом этики нормы приобретают основополагающий статус. Всемирная медицинская ассоциация утвердила в основе своей деятельности этический кодекс. Попытки разработки подобного кодекса предпринимались в России неоднократно.

― Пока не удалось его создать?

Российский этический кодекс пока не получил законодательного закрепления. Тем не менее, само формирование этической базы и создание кодекса определяют все подходы к врачебной специальности. Я знаком с организацией работы врачей по этике во Франции. При приеме в больницу молодой специалист подписывает документ ― кодекс этической деятельности врача Франции. Нарушение его условий ведет к простому выводу из больницы администрацией без подробного расследования: «Ты подписал этический кодекс и не выполнил условия в связи с определенными событиями. До свидания». Аналогичная строгая ситуация сложилась в США, где этические комитеты действуют сто лет и руководствуются жесткими правилами.

В России формируется новая сфера, которая приобретает важность. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил разработать систему этического воспитания.

Цифровые технологии обеспечивают обществу свободный доступ к большой информации, однако её точность не всегда гарантирована. Влияет ли это на доверие пациентов к специалистам и взаимодействие между ними?

Обсуждение этой темы снова подталкивает к возвращению к этическому кодексу, запрещающему врачам рекламировать лекарства. В подобной ситуации больница может прервать отношения со специалистом.

Нам следует обеспечить обществу качественное образование в сфере здоровья и здорового образа жизни. Одна из моих лекций посвящена здоровью легких на всем протяжении человеческой жизни – начиная с периода внутриутробного развития ребенка, а заканчивая геронтологией. Здоровье родителей оказывает существенное влияние на здоровье будущего ребенка. Поэтому важно информировать общество о рисках, обучать его причинам тяжелых заболеваний и развивать информационную гигиену.

Образование должно охватывать каждую болезнь и каждый лекарственный препарат. Без необходимых знаний больные сахарным диабетом или артериальной гипертонией совершат множество ошибок и причинят себе больший вред. Задача врача сегодня — вызвать у пациента доверие, доступно рассказать о заболевании, препаратах и методах лечения во время общения.

Более того, пациенты предоставляют врачам новые знания. Восемнадцать лет назад выполнили первую пересадку легких. Тогда на вторые сутки после операции требовалось сделать пациентке рентген. Ее попросили пройти с ними до кабинета, но она ответила, что не сможет и задохнется: ее мозг помнил, что это невозможно. Тем не менее она дошла до рентгеновского кабинета и была удивлена, что смогла сделать эти десять шагов. Во время рентгена просят вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть: пациентка уверяла их, что не сможет этого сделать, но настояли. У нее все получилось, что вызвало большое удивление, ведь мозг еще не перестроился и помнил, что такие действия губительны.

Эта пациентка поделилась с нами знаниями, недоступными из книг. Общение между врачом и пациентом имеет большое значение.