Ученые из Калифорнийского университета предложили новый тип космических зондов — легких, но очень быстрых, разгоняемых мощным лазером космического базирования. Благодаря этому время достижения удаленных тел Солнечной системы можно сократить в пять-десять раз даже при скромных размерах и массе лазерных систем. Более крупные варианты этих систем могут пригодиться для отправки зондов к ближайшим звездам.

В настоящее время человечество имеет два способа активного разгона космических аппаратов: химические ракетные двигатели и ионные двигатели. Первые нуждаются в огромном количестве топлива и поэтому подходят только для миссий с невысокой скоростью. Вторые потенциально могут быть значительно быстрее, но ускоряют аппараты медленнее.

В 1899 году Петр Лебедев продемонстрировал физическое давление света на другие тела без «отдачи» от источника излучения. В 1908 году Сванте Аррениус предположил, что споры под световым давлением могут перемещаться между планетарными системами. В 1925-м Фридрих Цандер предложил использовать солнечное световое давление для космических полетов. Появление лазеров в 1960-х годов сделало перспективы «фотонного паруса» более конкретными: лазер позволял сконцентрировать излучение на малом по площади «фотонном парусе» космического корабля. Некоторые исследователи заявили о возможности полетов зондов, разгоняемых околоземными орбитальными лазерами, к ближайшим звездам.

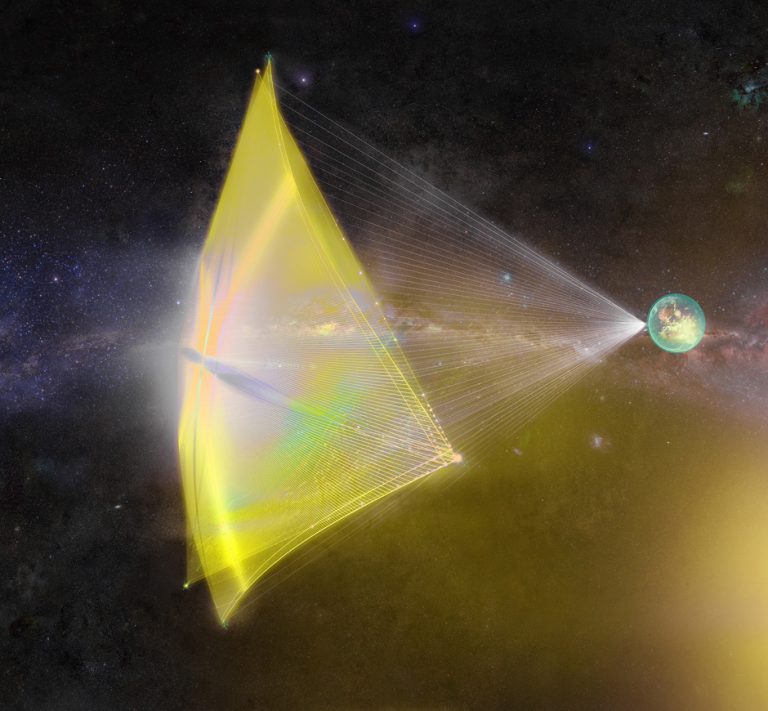

Создатели нового исследования, предварительный отчёт которого… выложенНа arXiv.org предложили взглянуть на «лазерный парус» с новой точки зрения. Авторы отмечают, что большинство предложенных ранее зондов такого типа имеют большую проектную массу и предназначены для межзвездных дистанций. Это требует создания на орбите Земли большой группировки синхронно действующих лазеров мощностью от десятков мегаватт до 100 гигаватт (проект Starshot). По мощности и стоимости такие системы близки к комплексам противоастероидной (или противоракетной) обороны, что делает их довольно дорогими.

Учёные выдвинули идею о создании очень малых «зондов на чипе» — пластинок из нитрида кремния с микросхемами, умеющими собирать оптические данные и передавать их обратно на Землю. Для питания «зонта на чипе» будет использоваться тот же лазерный луч, что его разгонит: часть кремниевой пластины станет фотоэлементом, преобразующим свет в электричество. Диаметр такой пластинки-зонда составит около 10 сантиметров, а вес не превысит 100 граммов. Зонд сможет проводить наблюдения не только в оптическом, но и в инфракрасном диапазоне.

Высокая компактность позволяет разгонять его до десятков и сотен километров в секунду довольно слабыми лазерами: мощностью от 100 киловатт для близких миссий до 10 мегаватт для миссий к Плутону и поясу Койпера. Авторы исследования справедливо отмечают, что лазеры такой мощности уже можно выводить в космос по умеренным ценам. Мощность солнечных батарей МКС превышает 100 киловатт — таким образом обеспечение такого «лазерного паруса» с энергетической точки зрения не слишком сложное.

Это станет крайне быстрым способом исследования. Путешествие к Марсу займет 20 дней, к Юпитеру — 120 дней, а до Плутона менее трех лет. Для сравнения: зонд New Horizons летел к Плутону девять лет. На сегодняшний день лазерный парус — средство исключительно разгона, «зонды на чипе» активно тормозить не смогут. Но так же не мог активно тормозить New Horizons — изучение им удаленных объектов Солнечной системы шло «на лету».

Лазерные зонды особенно перспективны при изучении транcплутоновых объектов: Макемаке, Орка, Эриды и других карликовых планет, доступ к которым пока затруднен для детальных исследований. Эрида, например, массивнее Плутона и может иметь не до конца замерзший подводный океан. Возможно, там даже есть перспективы жизни.