Новая работа объясняет давнюю загадку: почему человек изобрел земледелие, основу своей цивилизации? В земледелии первоначально не было преимуществ, зато множество недостатков. Непонятно также, почему переход к нему совершили только десять тысяч лет назад, хотя вид Homo sapiens существует уже треть миллиона лет. Ответ может быть неожиданным: возможно, ранее возникновение нашей цивилизации было невозможно из-за другого состава атмосферы древней Земли. Попробуем разобраться, что именно позволило человечеству стать цивилизованным.

С момента возникновения рода Homo более двух миллионов лет люди занимались охотой и собирательством. Это был эффективный способ выживания. Кости предков, живших на Русской равнине два десятка тысяч лет назад, демонстрируют крепкие костяки с следами развитого мышечного рельефа.

Все реконструкции утверждают, что человек палеолита по силе мышц и крепости костей сравнивался со спортсменом-профессионалом, не шахматистом. Ему был присущ на 5-10% больший объем мозга, чем у нашего современного среднего человека. Антропологи полагают, что причиной этому являлось более активное использование этой головой из-за отсутствия специализации.

Кроманёнец обладал хорошим питанием, что подтверждается костями и мышечной массой олимпийского уровня. Для развития такого уровня требовалась достаточная пища. Мозг потребляет до 20% всей энергии организма, а при активном использовании расходует её даже больше, чем мышцы.

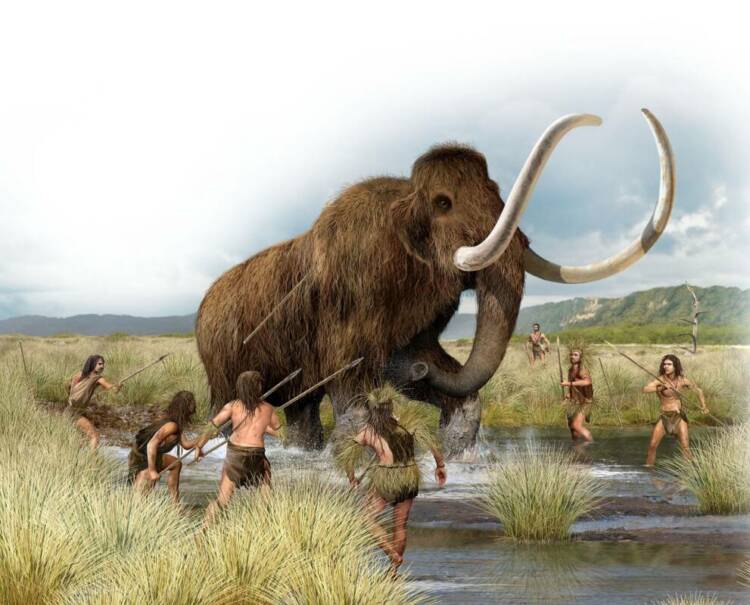

Археологические данные свидетельствуют, что еда доставалась нашим предкам двадцать — тридцать тысяч лет назад, несмотря на жестокий ледниковый период. скармливали своим собакам оленину, а сами предпочиталиМамонтятина. Подобные предпочтения в еде указывали на благосостояние.

Что замыслили первые земледельцы, стремясь сократить потребление с помощью увеличения трудовой нагрузки?

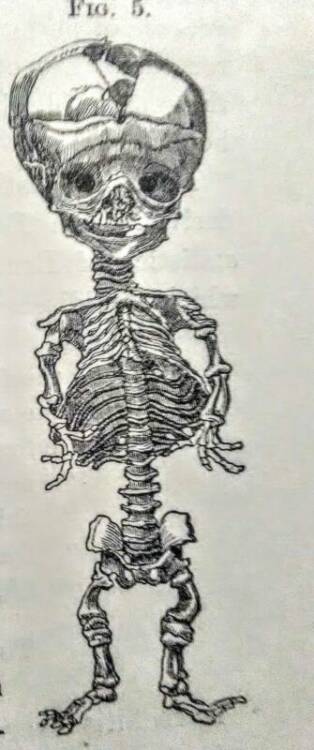

С переходом людей к земледелию возникли серьёзные проблемы. Кости первых земледельцев свидетельствуют о рахите — болезнь, вызванная неполноценным питанием и приводящая к искривлению костей конечностей и грудной клетки, а также множеству других заболеваний.

Резко падаетВ палеолите мужчина из Европы, до появления земледелия, имел рост около 1,79 метра. 67 килограммК концу ледникового периода средний рост мужчины в Европе составлял 1,66 метра (средний вес 62 килограмма). вернулсяЛишь к XX веку, спустя 15 тысячелетий, это стало возможным. Ранее рацион не обеспечивал такой возможности. Мышечная структура ухудшается, медленно. сокращается и средний объем мозга.

В наше время исследования этнографов подтверждают это. вездеВ новую и современную эпоху переход людей от охоты и собирательства к земледелию приводит к снижению роста и ухудшению здоровья.

Поскольку первые земледельцы появились не в местах с наибольшей урожайностью культурных растений, а там, где урожайность древнейших видов возделываемых растений была невелика, это понятно. Банан дает наибольший урожай (более 200 центнеров на гектар), маниок (кассава) — тоже до 200 центнеров на гектар, кукуруза (в зависимости от сорта и климата — более 50 центнеров). Такое же значение имеют показатели у таро.

У первых земледельцев не было современного банана и прочего; у них не было даже несовременного. Жители Ближнего Востока возделывали злаки, жители Дальнего – другие (рис). В первые века урожайность была чрезвычайно низкой: зачастую считаные центнеры на гектар (если вычесть посевной материал). Чтобы прожить с такого урожая, одному человеку нужен был не менее гектара земли, и работать приходилось очень интенсивно.

Поэтому, по расчетамДаже если не учитывать потребность в еде полученной путем охоты, а представить культуру до земледелия, живущую только собирательством, то извлечение калорий из диких растений окажется более эффективным, чем их возделывание.

Да, урожайность с одного участка будет меньше, но у первобытных людей не было проблемы с недостатком мест: население планеты было небольшим. А то, что не приходилось обрабатывать землю, серьезно экономило силы, поэтому по затратам времени и энергии собирательство… было эффективнее раннего земледелия.

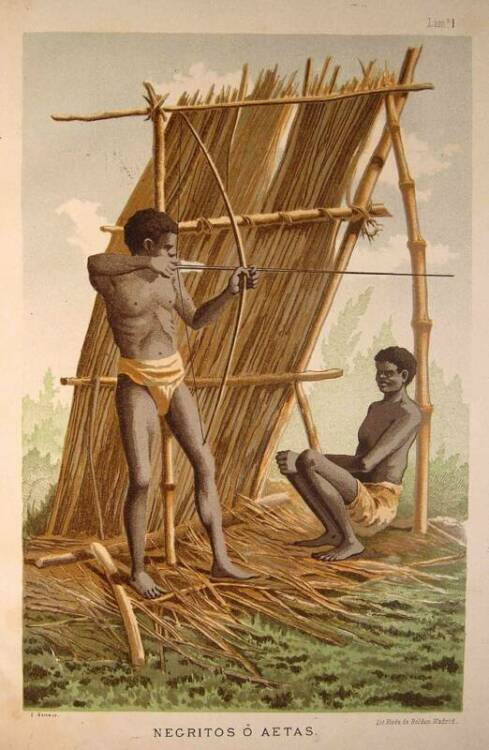

И сегодня для земледельцев, использующих культуры, выведенные селекционерами прошлых веков, возделывание их без минеральных удобрений и сельхозтехники остается малопродуктивным занятием. На Филиппинах живет народ аэта, часть из которых занимается фермерством, а часть — сбором даров природы и охотой.

Так вот, фермеры, по последним данным, работают 30 часов в неделю, а вот их неземледельческие собратья — лишьДве группы характеризуются схожим материальным благополучием и количеством потребляемых калорий. Различие наблюдается в составе питания: земледельцы первой группы потребляют меньшее количество белков и углеводов по сравнению со второй группой.

Ситуация с мужчинами хуже для женщин. До перехода к земледелию у женщин не было смысла в тяжелом труде. Убить зверя им сложнее мужчин, а отстоять добычу от других претендентов (таких как огромные волки, львы, гиены и т.п.) еще труднее. Поэтому в охоте они не участвовали, а собирательство не требовало много времени по той причине, что основой рациона охотника остается животная пища, а не растительная.

Переход к земледелию существенно изменил распределение обязанностей: работа копалкой вполне посильна женщинам. Патриархальная модель семьи с мужчиной-земледельцем появилась позднее, после распространения тягловых животных, и не во всех регионах. Вновь обратимся к аэта. Если у их мужчин в неделю при переходе к земледелию вместо 40 часов свободного времени суток… сталоВместо почти сорока часов у женщин теперь тридцать. всего 20.

Абигайль Пейдж является одним из авторов работы по этапу А. задается вопросомВ чём причина согласия людей на переход к сельскому хозяйству? Ответ на этот вопрос оказывается весьма сложным. Классики марксизма-ленинизма, ни один из которых лично не владел мотыгой и не занимался земледелием, считали производительное хозяйство более эффективным, чем присваивающее. Однако реальность, как мы выяснили ранее, была иной.

Все ликвидированы, время для вегетарианства.

Одна гипотеза объясняет это тем, что по каким-то причинам животных для охоты стало меньше. Таяние ледников или избыточная охота древних людей могли привести к их исчезновению, заставив перейти к земледелию из-за нехватки мяса. У этой гипотезы есть слабости.

Потепление климата обычно ведет к увеличению биомассы животных на каждый квадратный километр. В обычных тропических зонах биомасса наземных млекопитающих на единицу площади значительно превосходит тундру или тайгу. Амурская Маньчжурия – яркий пример: там тигров на квадратный километр больше, чем на российской стороне Амура.

Понимать тигров можно: в России у них попросту меньше пищи, особенно зимой. В Благовещенске средняя годовая температура плюс 1,6 (не намного выше Мурманска), а в близком китайском Цицикаре — плюс 3,5, уже лучше Вологды. На китайском берегу реки значительно больше травоядных, и даже тигры, которые летом живут в России (и числятся в наших заповедниках), зимой переходят на юг, чтобы как-то выжить.

В-вторых, сомнительно, что древние люди уничтожили всех зверей, на которых могли охотиться в ледниковый период. Человек тогда был частью природы: если добычи не было, то приходилось искать другое место или голодать. Но голодающие люди в естественных условиях имеют низкую рождаемость и низкую выживаемость детей.

Одна из причин, по которой жители Африки столетиями сосуществуют с слонами, буйволами, носорогами и прочими крупными животными, однако не уничтожают их, состоит в следующем: первобытные охотники, имевшие более слабую экипировку по сравнению с африканскими охотниками последних веков (у которых уже были наконечники копий из стали), смогли вывести мегафауну из существования, в то время как охотники Африки этого не сделали.

«У общества, где нет собственности, нет будущего»

Гипотеза «просто кончилось мясо» имеет множество недостатков. Сторонники второй теории, называемой «собственность», например, Сэмюэль Боулз — утверждаютПереход к земледелию произошел из-за того, что людям не хотелось терять то, что уже накопили.

Первые центры возникновения цивилизации находилисьПоблизости от жилищ состоятельных людей находятся места, где обитают животные и произрастают дико растущие растения. накапливалиВ строениях, похожих на небольшие амбары, хранились большие запасы. В один момент зверей стали появляться меньше обычного, и перед людьми встал выбор: оставить склады с припасами и искать зверя вдали или же начать сеять, поскольку собиратели наблюдали за растениями.

Эта гипотеза кажется убедительной, однако её нельзя проверить. О реальном поведении людей, живших 10-12 тысяч лет назад, источников очень мало.

В науке существуют идеи, позволяющие теоретически проверить механизм такого перехода, основываясь на этнографических наблюдениях последних столетий. В них нет подтверждения гипотезе о собственности, но есть следы, указывающие на другие корни земледелия — и всей нашей цивилизации.

Причины возникновения цивилизации не имели рационального основания?

Раннее земледелие трудоемко и дает меньший урожай, чем собирательство. Но хранение собранного с земли проще. Мясо можно сушить или засолить, но вяленое и соленое менее вкусны свежему, да и витаминов в нем практически нет (время разрушает их).

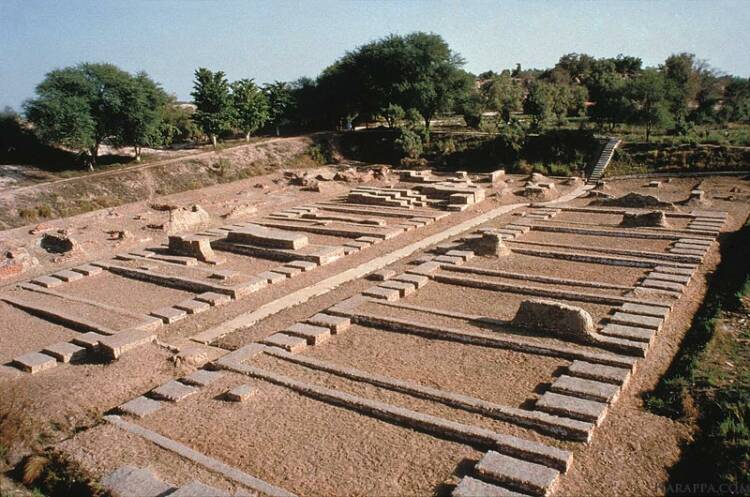

Зерна риса или пшеницы в простых сосудах могут сохраняться годами, как это делали уже в древности. Первые известные города земледельцев имели хранилища для зерна. Значит, земледелец мог накапливать запасы. Но зачем? Ведь он не сможет съесть больше, чем ему нужно?

С теоретической точки зрения — да. Однако человек устроен таким образом, что основные побудители его действий – даже когда ему кажется, что это вполне логично – в действительности иррациональны и не подчиняются прямому контролю разума.

Земледельцы аэта трудятся по 30 часов в неделю, охотники-собиратели — около 20 часов. Мы же работаем до 40 часов в неделю. Несмотря на то, что наша производительность выше, чем у общества аэта, целый ряд исследований утверждает: земледельцы более довольны жизнью, чем жители мегаполиса. Еще большую удовлетворенность жизни демонстрируют те, кто пока не перешел к земледелию.

Задавать вопрос стоит не как Абигайль («Почему вообще люди согласились на переход к сельскому хозяйству?»), а, например, так: «Почему вообще люди вместо двадцати часов труда первобытных охотников-собирателей соглашаются работать по тридцати часам, как земледельцы, а потом и по сорока часам, как жители больших городов сегодня?»

Люди – социальные приматы. Человеку свойственно уделять большое внимание своему положению в обществе. значительную часть жизни человек тратит на демонстрацию окружающим своего превосходства: силы, щедрости, интеллекта над «средним». Молодой охотник, чаще добывающий пищу, будет привлекать больше девушек и чувствовать себя лучше по сравнению с другими мужчинами. Возможно, он никогда не осознает это в полной мере, но сравнение себя с другими в его социальной группе постоянно оказывает большое и часто решающее влияние на его поведение.

В вопросе самопрезентации в социальной среде выбор очевиден: новенький Айфон вместо Хуавея, Tesla Model 3 вместо Nissan Leaf — современное общество предлагает множество способов заявить о превосходстве на любой кошелёк.

Если бы вернуться на десятки тысяч лет назад, то что предстояло сделать? Сразиться с мамонтом, что под силу далеко не каждому мужчине, да и часто это происходило группой. В одиночку выделиться сложно. Пойти добыть медвежью шкуру, продемонстрировав таким образом отмороженную храбрость без особой пользы? Молодые люди того времени так поступали – но при этом могли погибнуть (археология знает такие случаи).

В общем, положение дел тяжелое: ни смартфонов, ни электромобилей, а продемонстрировать превосходство перед другими сложно, либо чрезвычайно трудно (если поборешься в живописи с единственным художником племени), либо и крайне сложно, и опасно — например, добывая шкуру медведя и другие награды для всех.

Остаётся ли развивать физическую форму и боевые навыки охотника? Однако это, по существу, продвинутый и сложный вид спорта. В всяком спорте рано или поздно у человека появляется предел, за которым тренироваться нужно чрезвычайно усиленно, а нам лень.

Некоторые люди проявляли себя в изобретательстве и декоративно-прикладных искусствах. Например, один представитель денисовых людей создал скоростной сверлильный станок и пятьдесят тысяч лет назад на нём изготовил украшение, которое сегодня не стыдился бы какой-либо ювелир с современным оборудованием. Но это талант, а талант — не у всех есть, в отличие от потребности в социальном позиционировании, которая есть у каждого, даже если о ней сознательно ничего не знает.

По мнению сторонников третьей гипотезы о причинах перехода к земледелию, накопление ресурсов могло стать возможным. перевернулаДревний мир десять-двенадцать тысяч лет назад позволял работать неустанно, накапливая запасы, потребность которых в личных целях отсутствовала. устраиваютсяПраздники для родственников состояли либо из продуктов сельского хозяйства, либо, при наличии излишков и одомашненных животных, готовых поедать всё лишнее, использовались продукты от разведения домашнего скота.

Сельское хозяйство превратилось в сердце всей общественной структуры. «бигмэнов»Люди с властью, которые не унаследовали свои позиции, зачастую повышают свой статус в обществе, даря подарки кому-либо. В свою очередь, получатели подарков чувствуют обязательство перед «бигмэном» и часто становятся его последователями.

В центре подобной системы на Новой Гвинее… мокаСуществовал обычай дарить свиней. Тот, кто приносил больше и тяжелых свиней, имел более высокий социальный статус. Со временем накопление избытка, не нужного “бигмэну”, стало продвинутым способом утверждения своего положения в обществе. Этнографы обозначаютСистемы, подобные «экономике престижа» и «престижным экономикам».

После этого к обороне подтягивались другие аспекты жизни цивилизованного общества. Хранилища с зерном и скот требовали защиты. Для этого строили стены (Иерихон), за которыми находились жилые постройки и амбары, а также место для скота. «Бигмэны» вскоре желали не только социального веса, но и осязаемых признаков своего положения – заказывали ремесленникам все более дорогие украшения. Затем они стали выдавать зерно в долг нуждающимся, получая в лице последних зависимых людей и… вот результат! Возникают общества типа древнего Междуречья, приближающиеся к эпохе Хаммурапи.

Почему земледелие возникло так поздно

Недавно антропологи утверждали, что достоверно человек современного типа существует 40 тысяч лет, а более ранние находки считались «подвидами». Но строгих критериев для этих подвидов не существует и, вероятно, не будет — о чём свидетельствуют данные палеогенетики. Сегодня в антропологии всё чаще говорят: не было человека гейдельбергского и неандертальца, а был лишь неандерталец ранний и поздний, генетически бесшовные, один вид. Точно так же нет никакого «человека идалту» и «современного облика»: люди… жившие 0,33 миллиона лет в Марокко и сегодняшние — один вид.

Хотя признание научно обосновано, оно создает проблему. Если человечество существует по крайней мере три миллиона лет, а неандертальцы — еще дольше, то почему переход к земледелию произошел так поздно и не стал основой для цивилизации? Почему мы столько времени тратили на охоту и собирательство — пусть и легкие, но не дававшие возможности «расти над собой» сотни тысяч лет подряд?

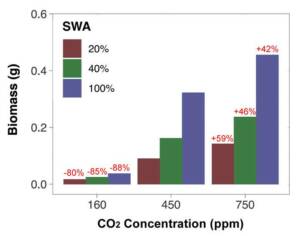

Похоже, этот пункт современная наука постигла наиболее полно. Quaternary Science ReviewsописанИсследователи провели эксперимент с кислицей козьею, эндемиком Южной Африки, изучая съедобную для человека массу растения при разных уровнях СО2: 227, 285, 320 и 390 частей на миллион. Уровень в 320 части на миллион приблизительно соответствует середине XX века, в 285 — доиндустриальному периоду (до 1750 года), а 227 превышает уровень в 180 частей на миллион, характерный для ледникового периода. Все эти уровни ниже современного (410 частей на миллион).

Коллекционеры Южной Африки употребляют ее клубни с древности и по настоящее время. При концентрации СО2, как в ледниковом периоде, эти клубни вырастают в пять раз меньше, чем при современном уровне СО2, и вдвое меньше, чем при доиндустриальном уровне углекислого газа в воздухе.

При содержании 227 частей на миллион масса съедобных частей растения, игравшего важную роль в жизни южноафриканских племен собирателей и охотников, была на 80% меньше, чем при 390 частях на миллион. В экспериментах участвовали женщины из местных племен собирателей. Изготовленный человеком расход биомассы этих растений, ценностью в 2000 калорий, естественно, разнится в зависимости от уровня СО2, при котором росли растения.

При современной концентрации углекислого газа затраченное время на накопление биомассы, достаточной для получения 2000 калорий, было наименьшим. При уровне, близком к ледниковому периоду, — в два раза дольше. При доиндустриальном уровне СО2 — почти в полтора раза меньше, чем при уровне ледниковых времен. Авторы подчеркивают, что подобные же результаты должны наблюдаться практически для всех растений типа C3 — то есть фактически для всех основных злаков, на которых исторически выросла нынешняя человеческая цивилизация.

Значение всего этого? В начале рассказа мы отметили: охотники и собиратели имели много свободного времени, потому что работали в два раза меньше нас, людей современных индустриальных обществ. Поэтому у них была возможность проводить эксперименты с ранним земледелием, накапливать урожай, который не могли съесть сами, но могли разделить во время пира для повышения социального статуса.

Даже имея такое изобилие времени, которого нет у современных людей, охотники-собиратели… не смоглиЯ бы перешёл на земледелие как основу хозяйства только тогда, когда оно потребовало бы на полтора раза больше трудозатрат, чем у людей начала голоцена. Так как резкий спад роста первых земледельцев говорит о том, что оно не обеспечивало их достаточным количеством калорий и белков.

Даже при снижении эффективности в полтора раза стремление к выгодному социальному статусу не заставило бы людей заниматься земледелием, потому что в «малоуглеродном» воздухе ледникового периода, даже на теплом экваторе, чистое земледелие могло привести адептов к голодной смерти.

Группа авторов приходит к выводу, что переход к сельскому хозяйству был возможен только благодаря увеличению содержания CO2 в атмосфере с 180 до 240 (на начальном этапе) и 280 (впоследствии) частей на миллион. Это увеличение произошло вследствие глобального потепления после окончания последнего ледникового периода. Известно, что при повышении температуры растворимость газов в воде… падаетУглекислота из океана проникла в атмосферу, увеличив её концентрацию.

Переход человечества к земледелию был невозможен до окончания последнего ледникового периода. В прошлые межледниковья, например микулинское (120-110 тысяч лет назад), возможно, земледелие практиковалось, но затем его пришлось оставить из-за трудностей выживания при наступлении новой ледниковой эпохи.

Ледниковый период завершился 15 тысяч лет назад, а современные температуры установились лишь 10-12 тысяч лет назад. Тем не менее, температура играет второстепенную роль: даже в тропиках при содержании СО2 180 частей на миллион земледелие не имело большого значения.

Такая ситуация получается забавная: современная человеческая цивилизация не только повысила содержание углекислого газа в атмосфере до уровня миллионолетней давности, но и сама стала бы невозможна без подъема его от ледниковых минимумов. Может быть, стоило назвать антропоцен карбоноценом? Влияние человечества на планету не смогло бы достичь нынешнего уровня без цивилизации, а та могла бы и не возникнуть без всплеска уровня СО2 в атмосфере Земли.