На сланцевых плитках неолита могут быть изображения птиц, живущих около человеческих поселений, вместо божеств, как считалось раньше. Рисунки созданы не профессиональными мастерами.

Примерно в середине XIX века на Пиренейском полуострове в большой гробнице медно-каменного века обнаружили первые так называемые совиные таблички. С тех пор их накопилось более четырех тысяч. Изготовлены из отщепов сланца размером с ладонь взрослой женщины, их находили как в больших гробницах, так и в отдельных могилах, а также на местах поселений.

Согласно датировке, изготовлены примерно 4750-5500 лет назад. Нанесены рисунки разного уровня мастерства, изображающие нечто похожее на сов. Некоторые имеют по два отверстия в верхней части. За прошедшее время специалисты предложили много интерпретаций «совиных» табличек. Основная гипотеза предполагает ритуальное использование. В журнале Scientific Reports опубликована работаАвторы полагают, что всё обстояло иначе.

В пещере Шове на юге Франции найдено самое древнее изображение совы, сделанное человеком, возрастом около 36 тысяч лет. Следующее по возрасту изображение совы расположено во французской пещере Труа-Фрер на юго-западе страны и ему примерно 13 тысяч лет.

Изображения сов часто встречаются в искусстве и ритуалах микенской, египетской, древнегреческой и других цивилизаций Древности.

Это привело к гипотезе о том, что изображения совы с Востока попали на Пиренейский полуостров, а затем мастера стали изображать их на местном материале.

Некоторые учёные считали, что совы представляли божеств местного пантеона. Другие полагали, что это антропоморфные идолы, а сходство с совой случайное: её считают самым антропоморфным животным, кроме обезьян, из-за фронтально расположенных глаз. Третьи утверждали, что «совиные» таблички были пропуском в царство мёртвых.

Два момента вызывали сомнения у всех. Во-первых, качество изготовления табличек сильно различалось: казалось, что одни создал мастер с большим опытом, а другие — юный ученик. Во-вторых, речь шла о медном веке. Технологии прогрессируют быстро, но чаще всего развиваются в сторону больших сооружений, например мегалитов.

Авторы нового исследования полагают, что если таблички имели ритуальное значение, то только в том случае, если повседневная жизнь энеолитического сообщества была связана с ритуалами. Рисунки выполнили дети разных возрастов. Дети медного века, как и их сверстники любой эпохи, просто хотели играть.

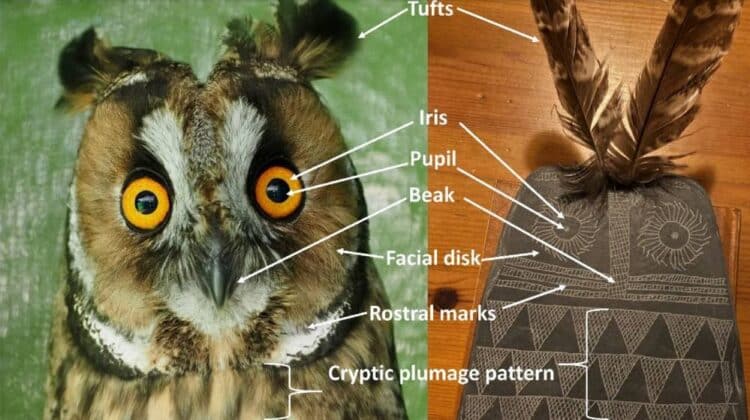

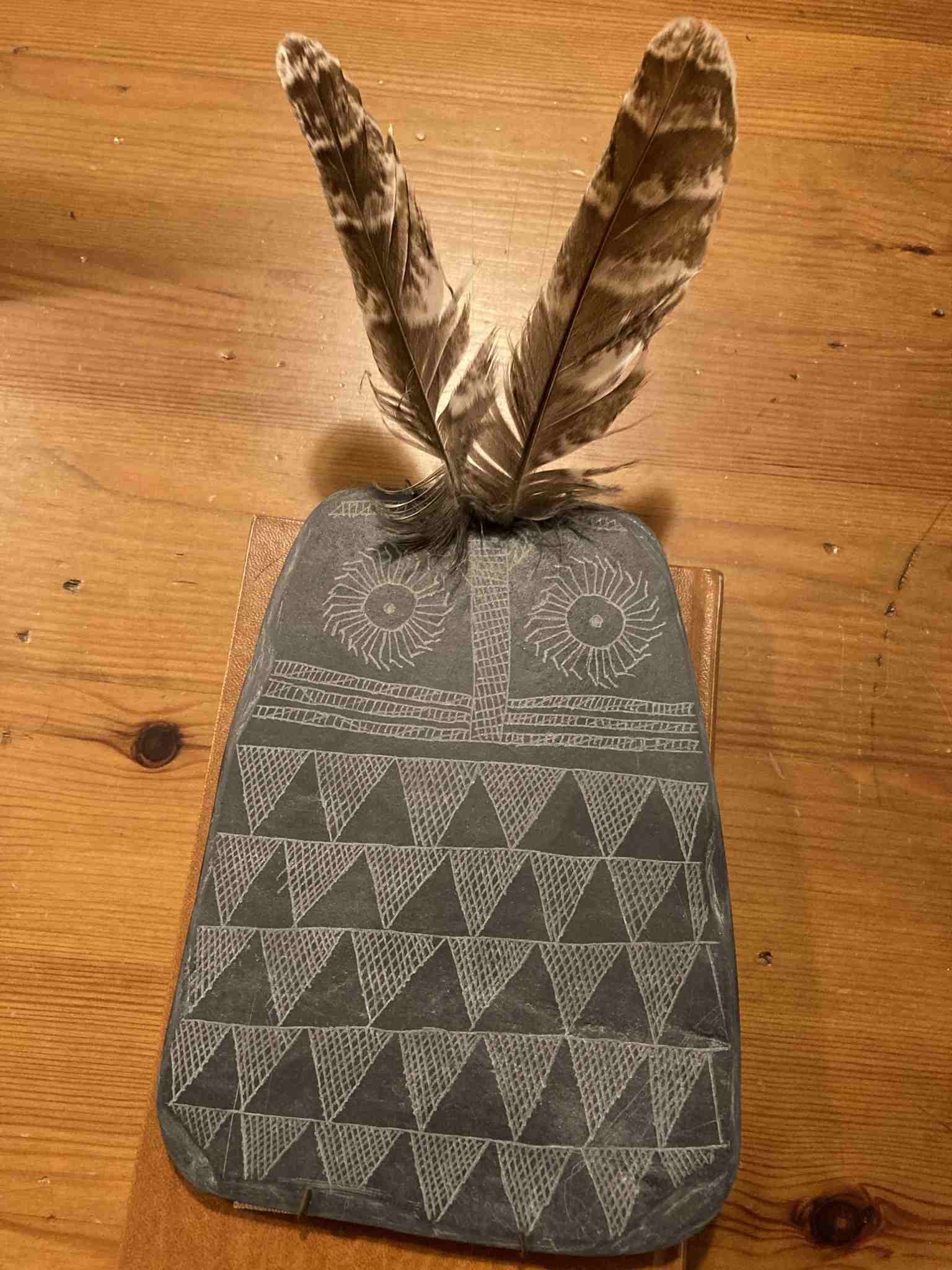

Ученые изучили сто сланцевых плиток и оценили их по шеściu признакам совы (глаза, перьевой пух, узорчатые перья, плоский лицевой диск, клюв и крылья) по шкале от одного до шести. Потом сравнили эти таблички с 100 рисунками сов, нарисованными детьми в возрасте от четырех до тринадцати лет, и обнаружили много общего. Рисунки сов становились более похожими на реальных птиц по мере того, как дети взрослели и становились искуснее.

Возникает вопрос: почему совы? Авторы предлагают ответ.

Художники сравнили изображения на табличках с фотографиями семи видов сов, распространенных на Пиренейском полуострове в наше время и в энеолите. Выяснилось, что юные художники чаще всего рисовали два вида этих птиц: домового сыча ( Athene noctua) и ушастую сову (Asio otusЭти виды встречаются рядом с жилыми районами людей или поблизости от обрабатываемых земель. В результате дети изображали знакомых персонажей.

Ранее считалось, что два отверстия в верхней части табличек рядом с головой птицы нужны для продевания шнурков. Однако носить на шее камень весом до 300 граммов неудобно. Пробить одно отверстие проще. К тому же нет следов износа отверстий от шнурков.

Подобные отверстия встречаются преимущественно на табличках с изображением совы-ушанки. Исследователи предполагают, что в них помещали настоящие перья птиц, создавая имитацию пучков перьев, напоминающих уши, от чего птица и получила своё название.

Ученые считают, что нельзя полностью исключать ритуальную функцию табличек: возможно, то, что раньше было игрушкой, могло превратиться в амулет, а если ребенок умирал, его творение хоронили вместе с ним. Кроме того, исследователи допускают, что рисование сов служило видом учебно-игровой деятельности, когда старшие дети выступали наставниками младших, помогали им освоить новые навыки. В результате малыши получали игрушку.