Чем больше видов в группе, тем острее между ними конкуренция, что первоначально замедляет возникновение новых видов, а затем ведет к вымиранию. Новая научная работа показала обратную тенденцию у рода Homo: чем больше видов он образовывал, тем быстрее возникали новые. Подобные примеры отсутствуют среди позвоночных, кроме жуков на изолированных островах. Ученые предложили ряд гипотез для объяснения такого удивительного результата.

У позвоночных, но и не только у них, есть определённые закономерности эволюции, которые известны с детства. Базовый вид какой-либо группы, заняв всю свою экологическую нишу, начинает давать новые виды путём специализации. дарвиновские вьюркиНовые виды возникали благодаря развитию клювов, приспособленных для разгрызания твердой пищи или поедания насекомых.

Когда все экологические места для специализированных видов заполняются, формирование новых видов замедляется и прекращается. Затем изменятся внешние факторы, например, климат, число мест сократится, а часть видов исчезнет. Такая схема повторяется множество раз.

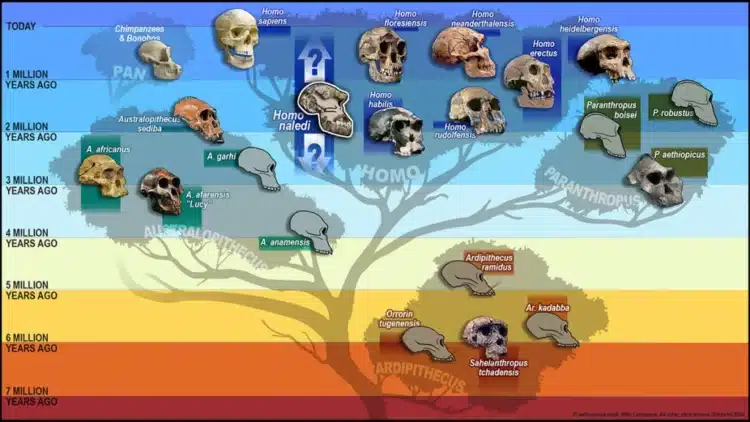

В новом исследовании, опубликованном в Nature Ecology & EvolutionУчёные-антропологи из Кембриджа исследовали наличие схожих тенденций гомининовУченые изучили 385 ископаемых остатков гомининов, чтобы понять связь между появлением новых видов и изменениями скорости развития последующих видов, а также вымирания старых.

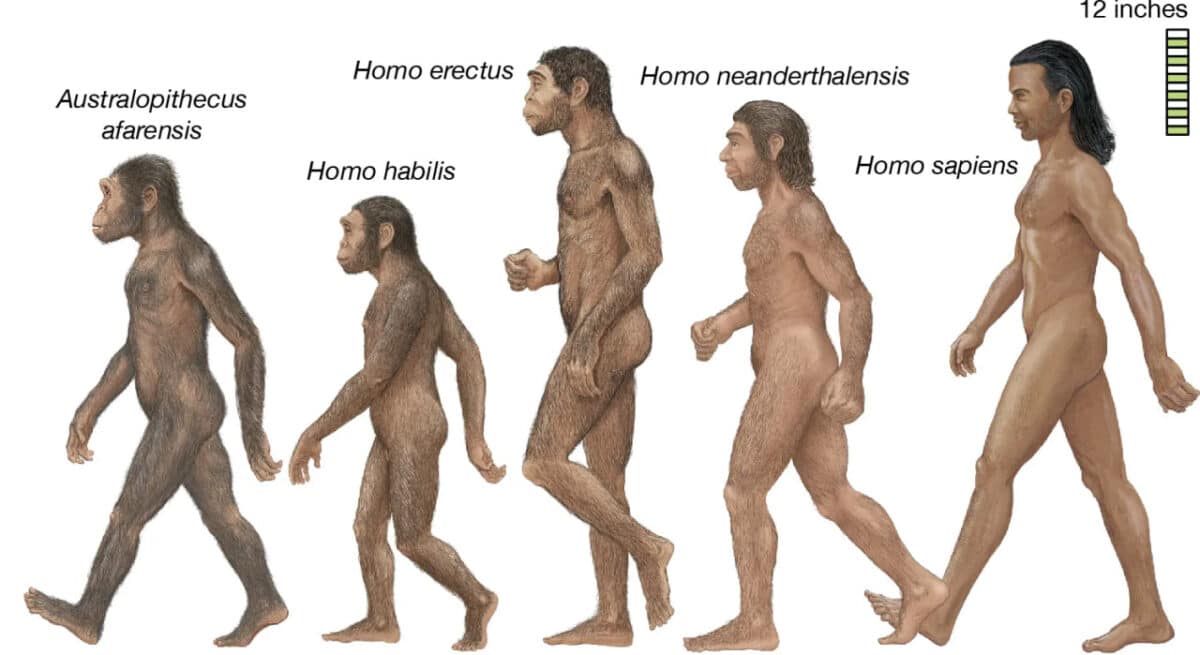

Результаты оказались неожиданными. Австралопитеки и парантропы демонстрировали классическую картину: от не слишком специализированных форм могли развиваться более специализированные виды. Специалисты имели серьёзные изменения, например, в зубах и челюстях, что позволяло употреблять новые растения, непригодные для них раньше. Но ни австралопитеки, ни парантропы не достигли предела расширения числа видов до специализации — что-то их остановило. Спад их видов начался ещё до того, как они смогли заполнить все доступные экологические ниши.

Рост числа видов не сопровождается исчезновением предшествующих видов. Иногда старые и новые виды существуют в одном регионе в течение полумиллиона лет. Это невозможно, если все экологические ниши заполнены и между видами одной группы идет острая борьба за существование. Такое же наблюдается и у гомининов.

Но как только на арене появляется род HomoДва миллиона лет назад происходят кардинальные изменения. Скорость исчезновения существующих видов у нашего рода оказывается обратной корреляции с числом новых видов. В результате появление новых видов приводит к тому, что старые не только не исчезают чаще, но и реже, чем раньше, вымирают. Конкуренция между этими видами была недостаточно сильной, чтобы один из них полностью вытеснил другой.

Появление новых видов сопровождалось увеличением темпа их появления.

Учёные заметили, что подобная ситуация среди позвоночных животных встречается впервые. Аналогичный случай наблюдается у беспозвоночных, например, жуков на отдалённых островах в океане. Там формирование новых видов не препятствовало существованию старых из-за множества свободных экологических ниш.

Учёные выдвинули несколько связанных предположений о сходстве эволюции человеческого рода с эволюцией насекомых, а не позвоночных животных. В частности, выделяют конкуренцию между различными видами рода… HomoМогла стимулировать миграцию части групп в новые географические зоны, например, вы exodus из Африки в Евразию около двух миллионов лет назад, заселение Филиппин и Флореса несколько менее миллиона лет назад и тому подобное.

Кроме того, человек, как минимум с Homo erectusЯвляясь «экосистемным инженером», человек использовал огонь, периодические палы и охоту на мегафауну, чтобы преобразовать ландшафты Африки, а затем Европы и Азии. Новые ландшафты создали экологические ниши для дополнительных видов рода Homo.

Антропологи отметили обратный тренд в конце истории: Homo sapiens, появившийся более трехсот тысяч лет назад, вероятно, вытеснил других видов, таких как неандертальцы, денисовцы и людей ранней эпохи, .

Это случилось не из-за истощения экосистем, а потому что появился «универсальный дилетант» — современный человек. Благодаря созданным им технологиям он, будучи не особо специализированным, смог эффективно выживать в широком диапазоне экосистем.